N海都记者 吴雪薇 林雅璇 文/图

“爷爷传给我的,能找到会用的人吗?”近日,福州市民黄先生向智慧海都平台报料,他手中有一本爷爷留下的福州话-普通话字典,但身边无人知道它的使用方法。福建省档案馆保管利用处相关工作人员表示,此系清代福州方言韵书《加订美全八音》,其存本在全省可能都较为罕见,对福州方言学、音韵学、文字学以及词汇学方面研究或具重要价值。

留存近百年 无人知道字典用法

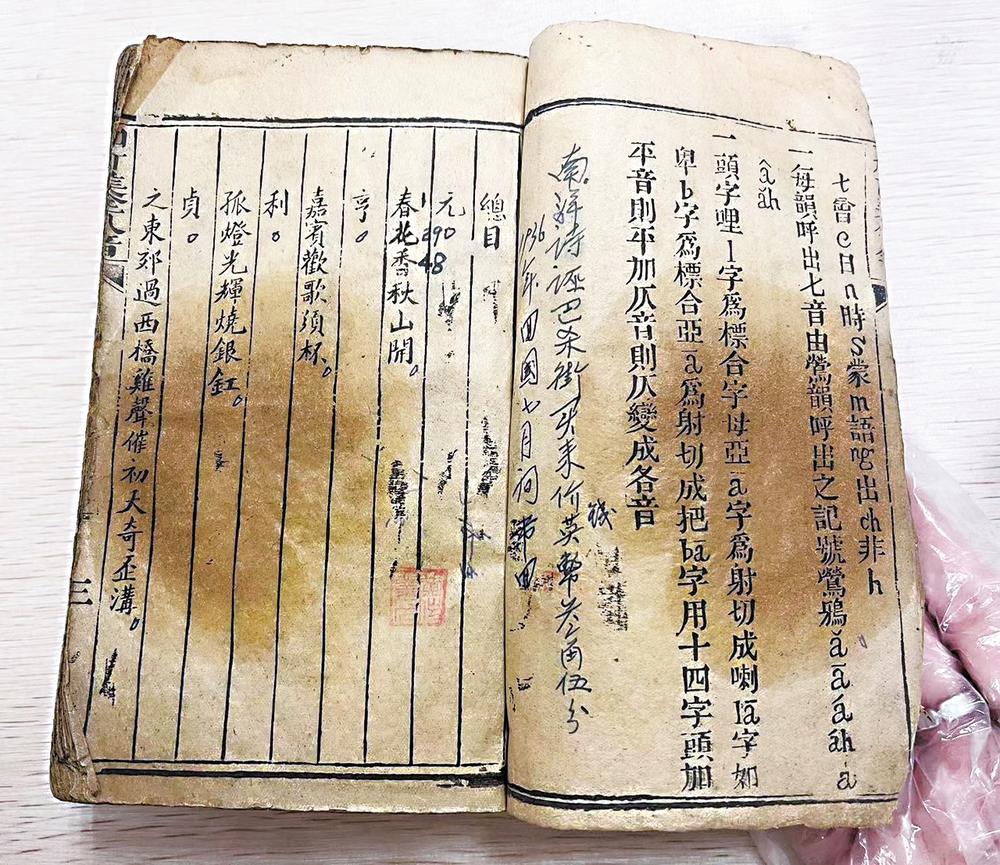

记者见到,老字典没有封面,扉页上用清秀的字体写着“黄仲叶”——那正是黄先生爷爷的姓名。古籍的纸张泛黄发脆,边角不规整,墨色不匀,书页有污渍和破损。纸页很薄,手掌轻轻摩挲其上,有轻微的凹凸感。各式破损掩盖了原本的纸润墨香,但掩不住厚重的历史感。

黄先生说,依稀辨得其中的发音都是“福州话”,初步判断这是本福州话-普通话字典,但不知道它的使用方法。爷爷去世后,他也一直在找亲朋好友询问(字典用法),但没有人知道。

记者在内页中看到,在字典凡例的末尾处,主人注明:南洋诗巫巴杀街买来,价钱英币叁角伍分,1936年。黄先生介绍,上世纪初,爷爷跟随华侨领袖黄乃裳,从闽清前往马来西亚做工,在诗巫购得这本字典,后于上世纪40年代回国。

系师生共编方言韵书

这究竟是本什么书?记者求教福建省档案馆。档案馆保管利用处的丁老师仔细翻阅后告诉记者,此书名为《加订美全八音》,由古田人钟德明编订。资料显示,钟德明系晚清时福建最早的教会学校(今福州格致中学的前身)的教师。在更早的福州话韵书《戚林八音》的基础上,他发动当时格致、文山书院等学校的福州十邑师生共同编写而成,主要以福州音为正音标准,也混杂周边各县方音的部分特点。师生们在编写该书时为每个音节加注了平话字(19世纪早期来福州的英美传教士根据福州话韵书《戚林八音》设计出的一种罗马化文字,也称作“福州话罗马字”)的写法,为读者提供了发音参考。

检视全书后,我们发现,该书主要由“凡例”、“总目”、“字头”与正文部分组成。丁老师推断:“正文的注释较为简化,只提供使用者根据读音找到正确汉字字形,但并不对字义进行更多解释。”她以“伦”字为例,字典只在后列给出了一个“伦常”的常用组词;后一个“纶”也只给出了一个“经纶”的常用组词。对于一些没有什么常用组词的字,如“哢”,字典则简单解释为“鸟声”。这样的释义方式,给字形的准确检索提供了进一步参考,需要使用者本身具备一定的文化基础,对自己的行文表达已经心中有数。

字典历经岁月洗礼

希望能得到专业保存

相关文献资料显示,作为一本闽东方言韵书,《加订美全八音》成书于1906年左右,目前所见的版本仅有福建省图书馆藏福州福灵堂刊本(一册本)和福建师范大学图书馆藏家刻本(线装本二册本)。

记者向两馆求证,福建师范大学图书馆检索到确有两本光绪丙午岁镌版《加订美全八音》在架开放阅览,但为影印本;福建省图书馆则回复称未查到该书馆藏。

丁老师表示,福州方言汉语辞典在福建省档案馆也属首见,若将其与档案馆既有馆藏的、1870年美国传教士编写的《DICTIONARY OF THE FOOCHOW DIALECT》(中译《福州方言英文辞典》)结合来看,足以勾勒出英语-福州话-普通话三者间的语言文化脉络,对福州方言与语义学研究很有意义。作为一本清代的方言工具书,这本《加订美全八音》虽然破旧,但少有缺页,保存基本完整,很具史料价值;它也反映了一段时期福州话音系的全貌,记录着一批方言词汇,从中可以管窥地区历史语言与文化特色的百年流变,很具历史性与地域性。同时,一本福州方言辞书,却由上世纪初赴马来西亚的福建籍华工从诗巫带回,足以感受到福州方言语系的扩散与福建华侨文化对当地的影响力。

由于历经岁月的洗礼,老字典的书页已经很脆,也存在不少霉变、虫卵与蛀洞。丁老师希望,这本书能够尽快由有关机构进行专业保存,以保护这份珍贵古籍免受进一步损坏,为福州方言留下更多宝贵历史记忆。