N海都记者 吴雪薇/文

毛朝青/图

玉兔丰稔岁,蛟龙迎春归。龙是十二生肖中唯一的神话生物,占有特殊地位。在5000多年的历史演进中,龙成了华夏儿女的共同文化图腾,是海内外同胞的共同记忆纽带。中国人赋予龙生动的性格、美好的寓意,除了表现在文字、民俗上,在宫殿、寺庙等古建筑中,龙形象也几乎随处可见。农历龙年将至,闽都古建筑中的龙都藏在哪里呢?今天,我们就和大家一起来找一找。

建筑中的龙元素

曾代表礼制等级

《说文解字》释“闽”为“东南族,蛇种”。闽粤一带古属百越,多以蛇为图腾。但随着中华民族文化的融合,龙成为中华民族共同的崇拜象征物,原先有蛇图腾崇拜的闽粤民族更是对龙崇仰有加。龙逐渐成为闽粤古建筑装饰中的元素之一,在屋顶、梁间、墙头、柱身等处,为建筑带来威仪和气势。

福州都有哪些建筑上有龙?古建筑专家陈朝军告诉记者,在中国封建社会中,建筑中的龙不仅仅是一种吉祥的装饰,更代表的是皇权的“礼制”,所以在大街小巷的普通民居间,其实我们是很难发现“龙”的踪影的。

在江南建筑中,马鞍墙上的天际轮廓线,被人们称作龙脊,脊背上的青瓦象征龙鳞,而马鞍墙的翘角称作“墀头”,是凤尾的体现。龙凤交织,除了具有较高的审美价值和实用价值外,还象征“龙凤呈祥”的吉祥寓意。不过,陈朝军表示,江南的一些建筑会在马鞍墙和墀头上做出繁复的瑞兽纹样,但福州的民居稍为素雅,便无其形。

福州古建的“龙”

多藏身在宫庙里

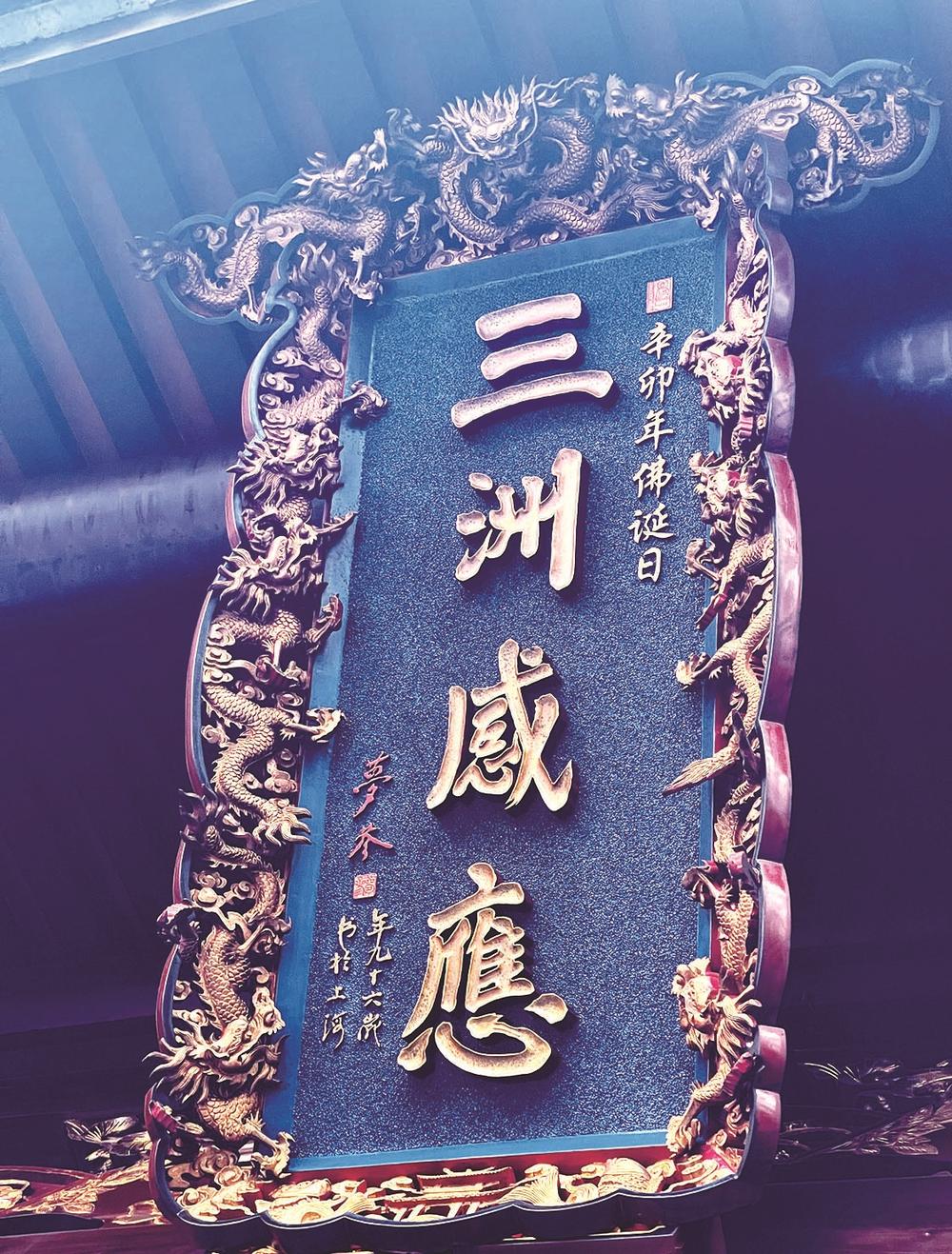

福州建筑里的“龙”,要到寺院与宫庙之中去寻找。但也不是所有的寺院都可以使用“龙”的图案,必须是一些大型的,规制较高的寺庙才可以。比如福州于山西麓,建有报恩定光多宝塔(白塔)的定光寺,其毗卢殿顶上有“双龙戏珠”,两边还有两只龙对望,殿中亦有龙柱、丹墀。

据了解,公元907年为祝贺梁太祖朱温即位,定光寺曾改名为万岁寺,成为五代时期的福州名寺,因此被赐允许用龙,现存寺院建筑是清道光至光绪年间重建。

始建于宋大中祥符三年的福州名刹旗山万佛寺的大雄宝殿正面也有12根石雕龙柱,不仅有龙盘踞其上,也雕刻有“鲤跃龙门”“喜上眉梢”等吉祥纹样。

另一种可以用龙的特别建筑,便是文庙。我国自汉代始,便奉儒家思想为正统,这使孔子及文庙的地位十分崇高,在历朝历代都可享受皇家建筑待遇。文庙的大门称“棂星门”,是一座四柱冲天三间式石牌坊,此为文庙所独有,而文庙内部亦可使用“龙”的纹饰。作为福州市区现存最大清晚期官式建筑,坐落于鼓楼区圣庙路的福州文庙,其斗拱、丹墀等处就饰有精美的龙纹。

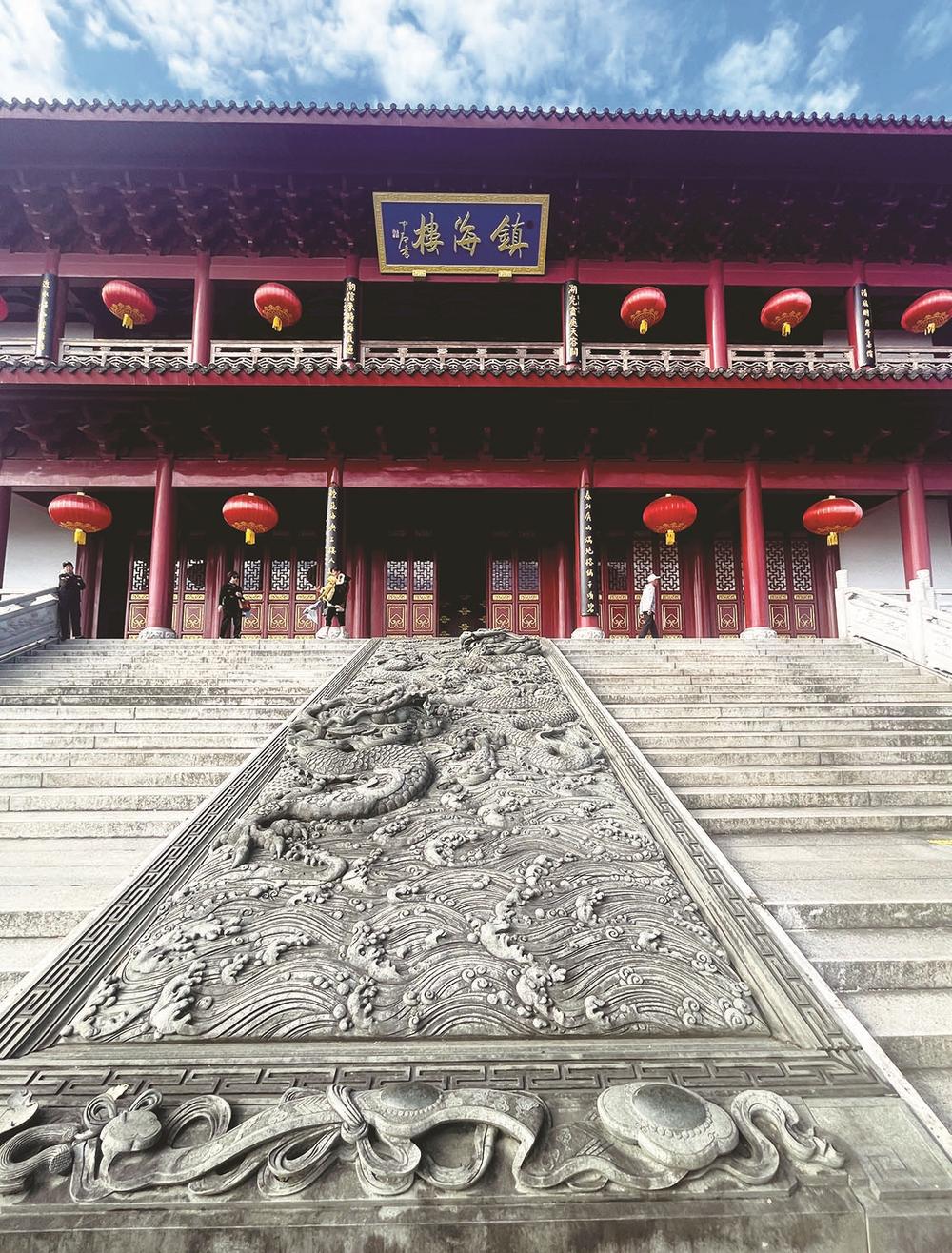

镇海楼“龙”浮雕

彰显名楼气势

“民间对于龙的创作其实有着旺盛的生命力。”陈朝军表示,以前出于对皇权的敬畏,民间并不会绘制完整的龙形,如皇家标准使用五爪龙,民间就只绘制四爪龙。螭龙斗拱、鳌龙雀替等尺寸适中的龙饰物,都是在遵循礼制的前提下展现对龙的尊崇。

如今,在一些当代复建建筑中“龙”的使用则更为常见,镇海楼阶梯上的丹墀也使用了“龙”的浮雕,彰显着东南名楼的气势与威仪。

在宫庙众多的闽南地区,传统建筑中龙的元素会更多一些。当地建筑中,部分结构常被赋予龙的称谓,例如,合院式建筑中的厢房被称为“护龙”,三川门中的左门被称为“龙门”,屋架中的栋桁则被称为“龙脊”。建筑匠师会根据建筑结构及审美需求,通过石雕、木雕、剪粘、彩绘、泥塑及交趾陶等多种装饰手法,在建筑中的各个部位表现出不同的龙纹饰。