N海都记者

吴雪薇

天涯海角,不远万里,回家过年,是每一位在外漂泊的游子心底最柔软的一隅。

春节,是中国人仪式感最强的时点。今日,2024年春运大幕开启。那么,在交通不发达的古代,古人回家应该更难,过去也有“春运”吗?

山高路长,有事才能回家

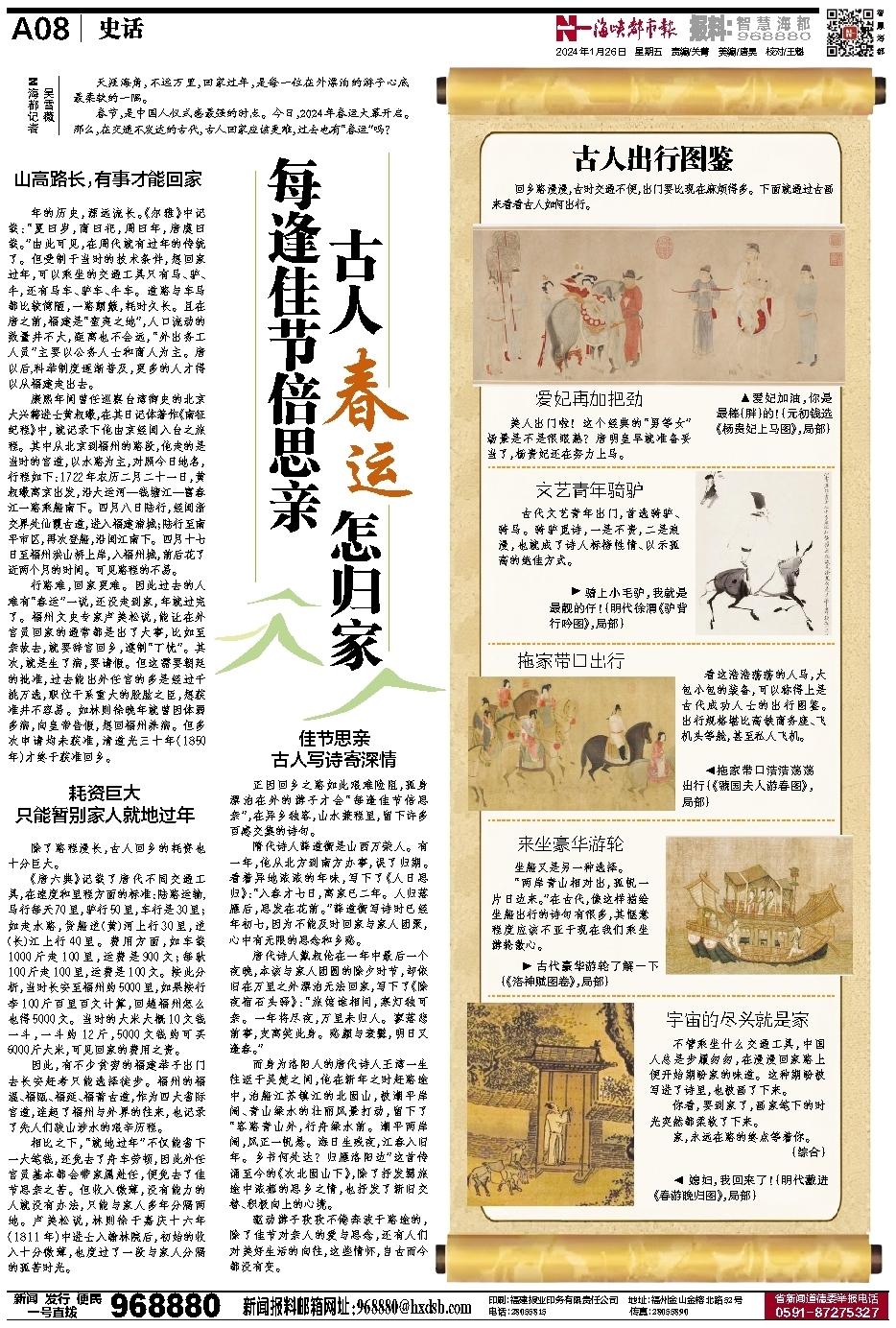

年的历史,源远流长。《尔雅》中记载:“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。”由此可见,在周代就有过年的传统了。但受制于当时的技术条件,想回家过年,可以乘坐的交通工具只有马、驴、牛,还有马车、驴车、牛车。道路与车马都比较简陋,一路颠簸,耗时久长。且在唐之前,福建是“蛮夷之地”,人口流动的数量并不大,距离也不会远,“外出务工人员”主要以公务人士和商人为主。唐以后,科举制度逐渐普及,更多的人才得以从福建走出去。

康熙年间曾任巡察台湾御史的北京大兴籍进士黄叔璥,在其日记体著作《南征纪程》中,就记录下他由京经闽入台之旅程。其中从北京到福州的路段,他走的是当时的官道,以水路为主,对照今日地名,行程如下:1722年农历二月二十一日,黄叔璥离京出发,沿大运河—钱塘江—富春江一路乘船南下。四月八日陆行,经闽浙交界处仙霞古道,进入福建浦城;陆行至南平市区,再次登船,沿闽江南下。四月十七日至福州洪山桥上岸,入福州城,前后花了近两个月的时间。可见路程的不易。

行路难,回家更难。因此过去的人难有“春运”一说,还没走到家,年就过完了。福州文史专家卢美松说,能让在外官员回家的通常都是出了大事,比如至亲故去,就要辞官回乡,遵制“丁忧”。其次,就是生了病,要请假。但这需要朝廷的批准,过去能出外任官的多是经过千挑万选,职位干系重大的股肱之臣,想获准并不容易。如林则徐晚年就曾因体弱多病,向皇帝告假,想回福州养病。但多次申请均未获准,清道光三十年(1850年)才终于获准回乡。

耗资巨大

只能暂别家人就地过年

除了路程漫长,古人回乡的耗资也十分巨大。

《唐六典》记载了唐代不同交通工具,在速度和里程方面的标准:陆路运输,马行每天70里,驴行50里,车行是30里;如走水路,货船逆(黄)河上行30里,逆(长)江上行40里。费用方面,如车载1000斤走100里,运费是900文;每驮100斤走100里,运费是100文。按此分析,当时长安至福州约5000里,如果按行李100斤百里百文计算,回趟福州怎么也得5000文。当时的大米大概10文钱一斗,一斗约12斤,5000文钱约可买6000斤大米,可见回家的费用之贵。

因此,有不少贫穷的福建举子出门去长安赶考只能选择徒步。福州的福温、福瓯、福延、福莆古道,作为四大省际官道,连起了福州与外界的往来,也记录了先人们跋山涉水的艰辛历程。

相比之下,“就地过年”不仅能省下一大笔钱,还免去了舟车劳顿,因此外任官员基本都会带家属赴任,便免去了佳节思亲之苦。但收入微薄,没有能力的人就没有办法,只能与家人多年分隔两地。卢美松说,林则徐于嘉庆十六年(1811年)中进士入翰林院后,初始的收入十分微薄,也度过了一段与家人分隔的孤苦时光。

佳节思亲

古人写诗寄深情

正因回乡之路如此艰难险阻,孤身漂泊在外的游子才会“每逢佳节倍思亲”,在异乡独客,山水兼程里,留下许多百感交集的诗句。

隋代诗人薛道衡是山西万荣人。有一年,他从北方到南方办事,误了归期。看着异地浓浓的年味,写下了《人日思归》:“入春才七日,离家已二年。人归落雁后,思发在花前。”薛道衡写诗时已经年初七,因为不能及时回家与家人团聚,心中有无限的思念和乡愁。

唐代诗人戴叔伦在一年中最后一个夜晚,本该与家人团圆的除夕时节,却依旧在万里之外漂泊无法回家,写下了《除夜宿石头驿》:“旅馆谁相问,寒灯独可亲。一年将尽夜,万里未归人。寥落悲前事,支离笑此身。愁颜与衰鬓,明日又逢春。”

而身为洛阳人的唐代诗人王湾一生往返于吴楚之间,他在新年之时赶路途中,泊船江苏镇江的北固山,被潮平岸阔、青山绿水的壮丽风景打动,留下了“客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边”这首传诵至今的《次北固山下》,除了抒发羁旅途中浓郁的思乡之情,也抒发了新旧交替、积极向上的心境。

驱动游子孜孜不倦奔波于路途的,除了佳节对亲人的爱与思念,还有人们对美好生活的向往,这些情怀,自古而今都没有变。