“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”春节在古代称为“元日”,每到春节,我们都会自然而然地想到王安石的这首《元日》,尤其是“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”这句诗,生动形象地描绘了春节家家户户挂桃符的盛况。“桃符”是春联的源头。《燕京岁时记》说:“春联者,即桃符也。”

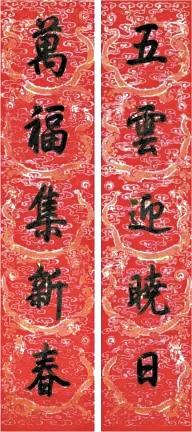

作为新年的一个象征,贴春联是中国由来已久的习俗。今天的《史话》就来聊聊古人与春联的那些趣事。

史上第一副春联

出自一位国君?

古人认为,桃木有避邪作用。《庄子》曰:“插桃枝于户,连灰其下。童子入而不畏,而鬼畏之。”早在周代,人们就将长方形的桃木板悬挂在大门两旁,以避邪。

据《后汉书·礼仪志》所记载:桃木长六寸、宽三寸,桃木板上书降鬼大神“神荼”“郁垒”的名字;“正月一日,造桃符着户,名仙木,百鬼所畏”。

通俗地说,春联最早是在桃木板上书写神荼、郁垒二神的名字,或者画上他们的画像,悬挂在门的左右两侧,用来压邪保平安。神荼、郁垒就是传说中的“门神”。南朝宗懔《荆楚岁时记》说:“岁旦,绘二神贴户左右,左神荼,右郁垒,俗谓之门神。”

一直到了公元九百多年的五代十国时期,中国才出现了第一副春联:“新年纳余庆,嘉节号长春。”由于史料说法不一,这副春联的作者是谁,始终是个谜,有说是后蜀的国君孟昶(chǎng)所题。五代后蜀每到除岁,诸宫门各给桃符一对,一般都是上题“元、亨、利、贞”四个字。孟昶好学能文,喜欢儒家经典。公元964年,临近过年时,孟昶令学士辛寅逊在桃符上题写联语,可是孟昶没有看中,就自己题写了两句。也有说这副春联是孟昶的儿子孟喆所写。

不过,据另一种说法,在莫高窟藏经洞出土的敦煌遗书中有一副更早的春联:“三阳始布,四序初开”,此撰联人为唐人刘丘子,作于开元十一年(723年),比孟昶的题联还要早240年。

谁说朱元璋是大老粗?

他可是春联代言人

从王安石的《元日》里可以看出,在宋代,春联的意义已经逐渐从辟邪保平安变为对新年的期盼与祝福,此时的桃符(即春联)已经从桃木板变成了纸张,民间有称“春贴纸”或“春联”。

而“桃符”真正更名为“春联”,是在明代初年,据明代文人陈云瞻记载:春联之设自明太祖始。帝都金陵(今南京),除夕前勿传旨,公卿士庶家,门口须加春联一副,帝微行出观。

明太祖朱元璋是个对生活非常有仪式感的人,他喜欢排场喜庆热闹,觉得每到除夕大户人家贴桃符这个习俗很不错,于是就在某年临近过年的时候,颁发了一道御旨:过年的时候,金陵城的家家户户一定要贴春联!

在帝王的提倡与官府的推广下,写春联、贴春联由此成为民间风尚。

喜庆的春联

清宫廷为何用白纸写?

到了清代,春联的形式种类和文学艺术都有了进一步发展,如门心、横批、框对、斗斤(也叫“门叶”,为正方菱形,多贴在家具、影壁中)、春条(根据内容不同而贴于相应位置)等。

《燕京岁时记》记载:“自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下书写春联,以图润笔。祭灶之后,则渐次粘挂,千门万户,焕然一新。或用朱笺,或用红纸,惟内廷及宗室王公等例用白纸,缘以红边蓝边,非宗室者不得擅用。”清宫里的春联是用墨笔写在白纸或白绢上,再制作好边框装饰。

在中国传统文化中,红色代表喜庆热烈、吉利祥和,春联都是书写在红纸上。清宫里的春联,怎么用白纸、白绢写?

这是因为满族人是游牧民族,冬天在山里打猎时,红色是生肉的颜色,容易受到野兽的攻击,他们认为是不吉利的颜色。为了伪装,猎手都是穿白色衣服,不易被野兽发现。满族入关后一直到乾隆时期,满族平民的春联才渐渐变成红色的,但也用所在旗的颜色镶边,而宫廷和王室的春联一直是白的。

那些令人拍案叫绝的春联

古典文学研究家周汝昌先生曾说,“春联是举世罕有伦比的最伟大、最瑰奇的文艺活动。”而历史上,也出现过许多令人拍案叫绝的春联。

御赐版

朱元璋为屠户写春联 贴切又霸气

为了推行过年贴春联的仪式感,朱元璋不仅颁发了御旨,还在大年初一的早晨,微服出行,挨家挨户察看春联。

当朱元璋走到一户门前,发现竟然没有贴春联,顿时不爽。

原来这户人家是屠户,会杀猪、阉猪,大老粗,自己不会写春联,街坊邻居又不愿代劳。朱元璋知道后,立马要来笔墨纸砚,赐了一对春联:“双手劈开生死路,一刀割断是非根。”此联写得贴切又霸气,内容很符合主人的职业,虽然写的是阉猪之事,却又无不雅之词。

防盗版

春联屡被盗 王羲之写半联防盗

相传,东晋书法家王羲之某年腊月里从山东迁至浙江绍兴,新年又逢乔迁之喜,于是提笔写了一副春联:“春风春雨春色,新年新景新家。”

由于人们喜爱王羲之的书法,结果这副春联刚刚贴出去,便被人偷走了。

王羲之很无奈,又写了一副:“莺啼北里千山绿,燕语南郊万户欢。”结果当晚又被人偷走了!

眼见着就要过年了,家里总不能没有春联呀!王羲之再次挥笔:“福无双至,祸不单行。”全家人都觉得这样的春联怎么能贴出去,王羲之淡然一笑,命儿子只管去贴。

月黑风高,又有粉丝想来揭春联,结果在月光下看到了如此不吉利的春联,于是黯然离去。

第二天一早,王羲之就成为新年的第一热搜,大家对此纷纷表示不解,只见王羲之嘴角微微上扬,在原联上各加三个字,变成了:“福无双至今朝至,祸不单行昨日行。”路人看了,无不钦佩书圣的巧思。

反转版

江南才子祝枝山 巧“点”对联

明代江南四大才子之一的祝枝山,在某年除夕路过杭州举人徐子建家门口,见其门上已经贴了红纸,一时兴起挥笔,在正门写道:“明年逢春好不晦气,终年倒运少有余财”,在侧门写道“此地安能常住,其人好不悲伤”。

徐子建回来一看,立马气炸了。谁料祝枝山上前给春联加了几个标点符号,正门变成:“明年逢春好,不晦气;终年倒运少,有余财。”

侧门变成:“此地安,能常住;其人好,不悲伤。”

徐子建看后转怒为喜,赞不绝口。

变富版

文艺青年乾隆写春联 拯救了一家店

史上最爱留墨宝的皇上乾隆,在写春联这种事上怎么可能低调?

据说,某个除夕,乾隆皇帝微服私行,见家家户户都贴满春联,唯有家鞋店没有贴,显得十分冷清,乾隆皇帝上前询问,鞋店老板如实相告:“生意太差,过不下去了,哪还有闲情贴什么春联!”

乾隆皇帝摆摆手,跟鞋店老板说:“我给你写个春联,保证你生意好起来!”

鞋店老板赶紧准备好笔墨纸砚,乾隆皇帝御笔一挥:

上联“大鞋楦,小鞋楦,楦楦砸出穷鬼去”;

下联“麻线绳,棉线绳,绳绳引进财神来”;

横批“由贫变富”。

这么好的彩头,又有皇上做代言,生意怎么可能不好?一时间,鞋店生意好到爆。

□知多一点

贴春联有讲究 烧春联也有故事

从小到大帮着贴春联的我们,对于春联的讲究又了解多少呢?

通常来说,春联以上声、去声及入声字为上联,平声为下联,上下联平仄要相调。这样一来,联句音韵和谐,错落起伏,念起来悦耳动听,铿锵有力。如常用的“春回大地百花争艳,日暖神州万物生辉”,就十分贴切合用。

春联的上下联词组要相同,词性也要一致。这就是说,上联的各词组是几个字,下联对应的词组也必须是几个字。如“向阳门第春常在,积善人家庆有余”中,“向阳”对“积善”,“门第”对“人家”,“春常在”对“庆有余”,其中词组字数相同,词性也相同,即名词对名词、动词对动词、形容词对形容词,每列词组对等排列,意思相互呼应。

传统贴春联的方法为上联在右、下联在左,横批文字从右到左。当然,现在的书写格式改为由左向右,春联也可以上联在左、下联在右,横批文字也相应从左至右。但要注意的是,两种贴法切忌混合使用。

除了贴春联,摘春联也有讲究。对于摘下来的春联,有“烧春联”一说。按照民间说法,春联代表了天上的神仙,当春联烧掉后,就会升上天庭向玉皇大帝报告民间的情况。因此,“烧春联”不但可以消除晦气,同时也会给家庭带来好运。

(综合北京晚报、北京青年报、海南日报、新华)