N海都记者

吴雪薇 宋晖

实习生 周雨婷 文/图

5月5日,在赴巴黎对法国进行国事访问之际,国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《传承中法建交精神 共促世界和平发展》的署名文章。其中提到,“150多年前,法国人士曾经参与建设中国福建船政和福建船政学堂”。

谈到福建船政,清末洋务派代表人物左宗棠是绕不开的人物,正是他发现了法国人日意格。因为种种历史的契机,这名心怀建功梦想的法国年轻人,与心怀强国之梦的左宗棠走到一起,也让中法友谊在19世纪的闽江畔绽放出百年船政的绚烂火花。

马尾船政文化研究会会长陈悦说,“法国人日意格是一个为中国西学东渐作出卓越贡献的‘盗火者’”。

左宗棠携手法国友人 共绘船政蓝图

清末的中国,正处在沧桑巨变的十字路口。有感于两次鸦片战争的惨痛教训,中国的一些官员和知识分子有了组建一支“现代化的新式海军”之议。但具体如何去做,人们并没有任何经验。1863年,时任闽浙总督的左宗棠认为,仅向西方购买舰船并非长久之计,将造船技术掌握在自己手里,才是中国真正的自强之道。

时任职宁波海关税务司的法国人日意格就此出现在他的视线里。这位在第二次鸦片战争后来到中国,且会中文的年轻人,是左宗棠最为相熟的法国友人。日意格本人其实并不懂造船,也没有任何关于工业教育的经验,但他怀着一颗对中国人民友善的心,愿意和中国人民好好交流。

“这其实非常重要。” 陈悦说,友善的日意格以“忠厚老实”的印象获得了左宗棠的信任,成为左宗棠联络西方的可靠渠道。由于担心与西方的政府间合作会附带复杂的政治条件,引来政治威胁,左宗棠提出,只与日意格形成个人的合作,所用所有外国顾问及外国专家仅与日意格签约。而日意格也不负所望,在“船政总监督”任中担任起一个“工程总承包人”的角色,居中斡旋,与左宗棠共绘船厂蓝图。

1866年6月,左宗棠上奏清廷,洋洋洒洒数千字的《谨拟购机器、雇洋匠,试造轮船,先陈大概情形折》,从海防、民生、漕运、商业四个角度先陈海权于国利害,再言自设厂造船有船厂择地、机器购买、聘雇洋匠、经费等七难,并依与日意格所商之议,一一提出破解之法,提出“欲防海之害而收其利,非整理水师不可;欲整理水师,非设局监造轮船不可”,终于同年七月获清廷允准。福建船政伟业自此展开。

他跨越中西隔阂 带来近代工业“火种”

但日意格那边却没有那么顺利。当他向所任职的海关部门报告相关情况后,时任中国海关负责人的英国人赫德,闻言异常震怒。赫德认为西方国家售卖军舰给中国就好,不应该将造船技术倾囊相授。赫德很严肃地告知日意格,若中国希望有造船技术方面的合作,希望是建立在官方政治框架下,即由英国人管理下的中国海关与左宗棠合作,而非个人间的合作。

日意格对此不予理睬,并帮助左宗棠为福建船政的建设所需开列了采购单,具体订立了船政造船与人员培养的五年计划,在五年的时间内将造出16条船,同时也要负责教会中国员工设计、建造、驾驶和管理轮船。1866年的秋天,日意格带着这个单子回到法国,帮助中国采购机械设备材料,招募所需的外国工匠与工程师。

可是,日意格到了法国之后,却发觉自己处处受限,各个机构都在防备他。大家不理解,一个法国人,为什么要把造船的技术弄到中国去?

后来,法国国王拿破仑三世知道了此事,专门召见了日意格,了解事情状况之后,十分支持。他从日意格帮助中国人组建船政这件事中,看到了这个东方大国工业化的开始。而法国人介入其中,正是两国建立友好关系,让法国在远东获得强大影响的机会。有了法国政府的背后支持,日意格在法的人员招募与设备采购得以一帆风顺。

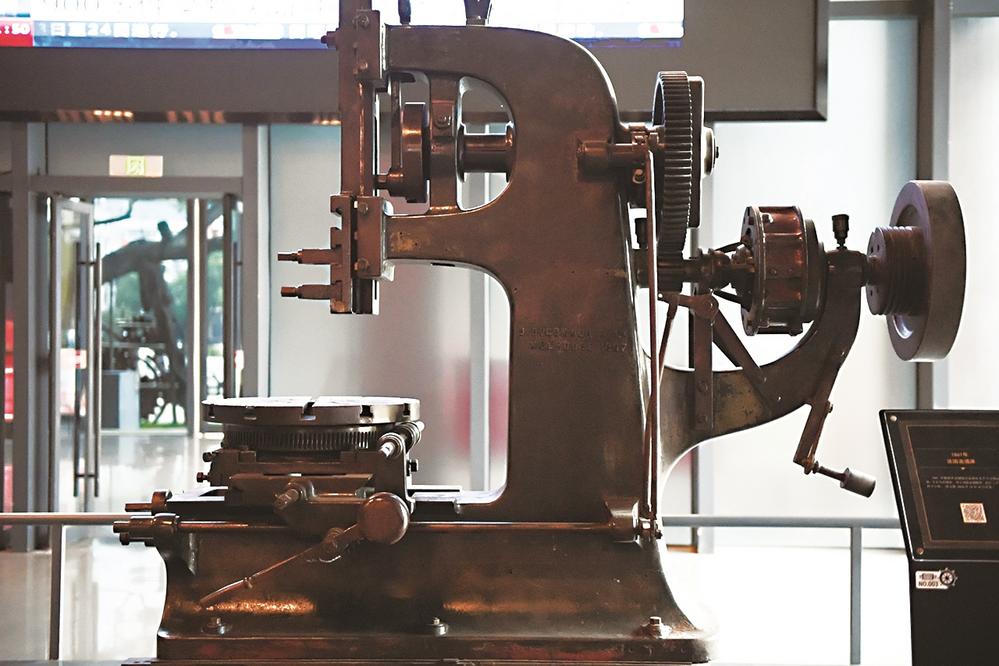

而今,当我们走进中国船政文化博物馆,进门右侧的大厅里,摆放着一台1867年船政买进的法国杜克芒公司制造的插床。陈悦说:“这件文物是目前国内保存的最早的近代工业设备之一。这台用于切削金属配件的设备,可以说是‘制器之器’,是能够复刻自身的工业母机。这台插床与日意格1867年从法国引进的其他核心机械制造设备,如同今天的‘光刻机’一般,是当时工业技术的核心,在舰船制造中起着关键作用。”它们代表着法国对中国的无私传授,也成为船政得以完整复刻西方现代造船体系的基础。

马尾强国热土 结出中法友谊之果

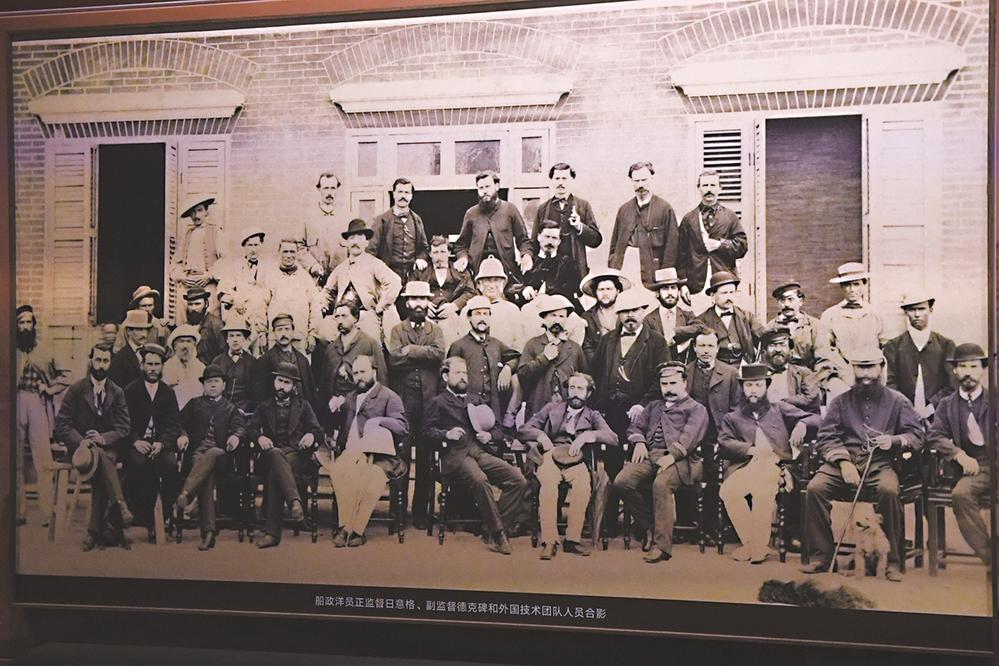

日意格带来了45人的外国技术团队。这些人在法国其实并不算最一流的工程师或工匠,但他们和日意格一样,将这次中国之行作为实现自己事业价值的机会。他们带来了技术,也带来了近代企业管理。

马尾一块300多亩的天地,成为中国进入工业化近代化的一块试验田。而日意格则成为联结中国与法国技术人员间的桥梁。

陈悦举例说,在造中国第一艘军舰“万年清”号的时候,图纸是从法国直接拿来的,工人却全是中国木匠,看不懂法国图纸,法国人也不知道该怎么跟这些中国人说话,全凭日意格居中沟通翻译,将互不理解的两支队伍合而为一,缔造出中国第一艘蒸汽轮船。1872年,由法国人安乐陶监造的福建船政第7号军舰,也是中国第一艘自制的近代化木壳轻巡洋舰“扬武”号也正式下水,在马江海战中随福建水师英勇抗敌。如今,“万年清”与“扬武”的按比例复刻模型也静静地陈列在中国船政文化博物馆的橱窗中。

而在博物馆邻近的展厅内,还展出了一张法国报纸(复制品),这是日意格当年在法国《画报》上的一篇撰文——《如何成为一个中国人》,他对法国读者说,“如果想要了解中国文化,我们法国人就要放下身段,以一个中国人的态度和视角,真正去理解这个国家,理解这个国家的人民,理解他们的文化”。一同收藏的,还有一本由日意格编写,并于1874年出版的中国第一部汉法词典《汉法语汇便览》,以帮助当时船厂的中法技术人员彼此沟通。

在福建船政的五年计划顺利完成后,日意格又与英法外交部门沟通,一力促成了船政学堂学员前往欧美留学。在他的努力下,1877年,福建船政向法国派出38名留学生,这批留学生也是中国的首批公费留学生,此后,清政府陆续向欧美派出了107名船政留学生。在学习人数最多的造舰与驾驶之外,在国际公法、政治经济学、炼钢、机械制造、潜艇、鱼雷等众多领域也广有深造。

中国造船工业、海上舰队的发展之梦,成为日意格一生为之披肝沥胆的事业。1886年,病中的日意格仍想要再赴中国,并梦想着再次为中国打造一支全新的海上舰队。不幸的是,当年2月19日,他在法国戛纳与世长辞。