N海都记者 吴雪薇/文

实习生 周雨婷/图

6月2日清晨,嫦娥六号成功着陆在月球背面,开启人类在月背首次样品采集任务。回首中国从航空到航天的百年辉煌历程,我们要回到福州马尾,这里不仅是近代海军的摇篮,也是近代中国航空工业的摇篮——1918年,中国第一个飞机制造厂“飞机制造工程处”在这里成立;1919年,中国第一架水上飞机“甲型一号”在这里研制成功。而且作为飞机制造工程处(后改为海军制造飞机处)负责人之一的王助,还带出了新中国导弹与航天工程的奠基人——钱学森。

海防甲板上要飞出空中骄子

中国的第一架飞机是谁制造的?有些人可能知道:冯如。1909年,冯如在美国制造的“冯如1号”飞机试飞成功,成为第一个成功制造飞机的中国人。但这还不够“中国”,一架真正的“中国飞机”当然要用中国的材料,由中国人,在中国自己的土地上设计建造。第一次世界大战期间,飞机担负着侦察、攻击敌方阵地、控制空中的重要任务,在欧洲战场锋芒毕露。1917年,时任北洋政府海军部长的福州人刘冠雄提出“飞机、潜艇为当今急务,非自制不足以助军威,非设专校不足以育人才而收效果”。1918年,在半个世纪前左宗棠为固我国海防而办的福州船政局内,挂上了“飞机制造工程处”的牌子,我国第一个飞机制造厂就此诞生。

为什么是马尾?漫步马尾中国船政文化城,中国船政文化博物馆的工作人员向记者介绍,这大概与当时海军中的众多福建人才有关系。据说当时海军部也曾考察过天津大沽口、上海高昌庙等地,最后以“福州马尾地段最宽,足敷展布,厂所汽机,尤足为兴办基础”,提出建厂议案。而且,虽然当时我国并不生产制造飞机用的钢、铝等金属材料,但木材、油漆等机身材料,福建都能够充足供应。后来船政造飞机的骨架,均使用福建产杉木、栗木制作,用钢丝牵紧加固。

“波音之父”回国

造中国人的飞机

1917年,国内局势稍稳,刘冠雄从国外找回了清末海军派赴美国的王助、巴玉藻、曾诒经等人,负责飞机制造工程处的筹建。福州船政局局长陈兆锵对此给予了大力支持,将船政局的铁胁厂、船厂让出一部分改建成铁工和木工厂,又添置了两座飞机棚、一座合拢厂与办公室,临江铺设了水上飞机出入的滑水道,调拨了各种铁、木工设备,选派了高水平的木、漆、车、钳工与学徒、员工百人,并将筹建情况上报海军部。1918年2月,海军部正式任命巴玉藻为飞机制造工程处主任,王助、曾诒经、王孝丰(后因有意从政而离职)为副主任,兼办“海军飞(机)潜(艇)学校”。

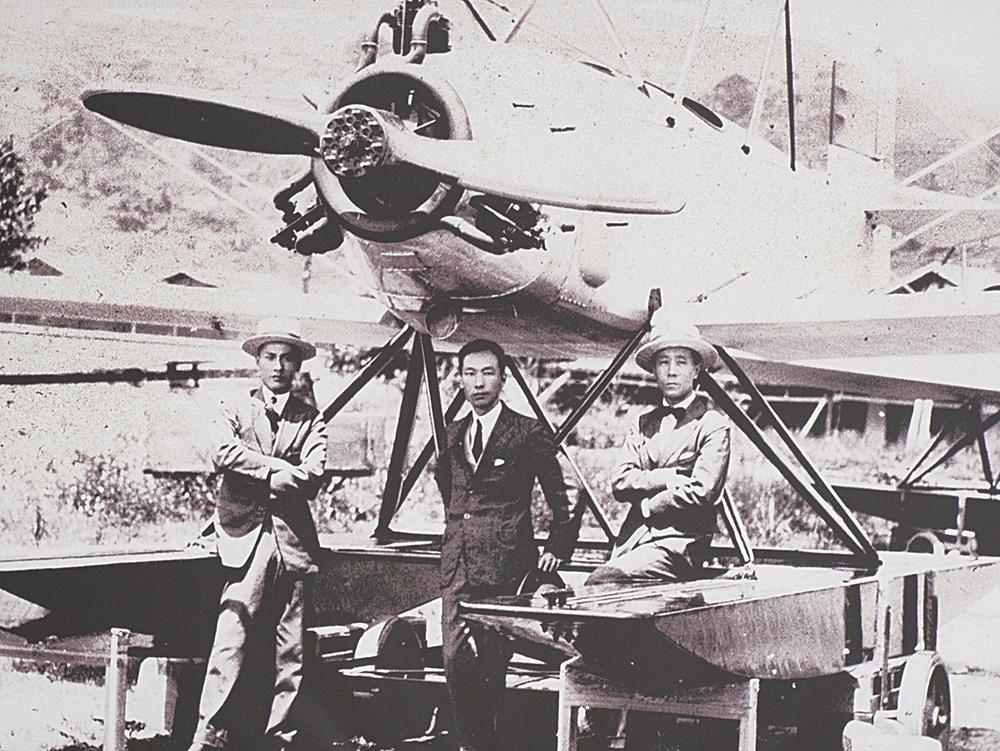

1909年,巴玉藻、王助、王孝丰、曾诒经四人因成绩优秀,被清政府派往英国留学,后选入麻省理工学院航空工程系学习。巴玉藻,祖籍内蒙古,出生于江苏镇江;王助则是出生于北平(北京)的河北人。他们都是当年的航空“学霸”,巴玉藻曾被美国通用飞机厂聘为总工程师,后又被寇提司飞机制造厂聘为设计工程师;王助则更厉害,是波音公司(当时称“美国太平洋航空器材公司”)首任总工程师,被称为“波音飞机之父”,他设计的C型水上飞机帮当时刚组建的波音公司拿到美国海军50架飞机共计57万美元的订单,让波音渡过了难关。

他们在老船政

做中国的“航母梦”

而今,在精心修复的船政铁工车间(铁胁厂)外,1∶1复制的“甲型一号”双翼水上飞机昂首挺立,在这座曾由船政铁工车间变身为飞机制造厂的百年古老厂房里,对应的机身骨架构件被一一复制,向观者无声诉说着中国航空事业起步的艰辛历程。飞机制造工程处建立后,北洋政府虽然意识到飞机、潜艇的重要性,可并没有在资金上有太多扶持,制造飞机的计划和经费极难得到批准。在艰困之中,巴玉藻与王助等人利用船政造船的机器设备,在福建挑选国产材料,并积极吸收转化欧美先进技术,终于在1919年8月造出了性能不亚于欧美同类飞机的“甲型一号”水上飞机。

此后,直至1930年的12年间,飞机制造工程处陆续设计制造出包括教练机、海岸巡逻机、鱼雷轰炸机等飞机17架,特别是巴、王二人于1922年共同研制了世界第一座供水上飞机使用的浮动机库——浮坞,并成功解决了水上飞机停置和维修的难题。中国船政文化博物馆的工作人员说,这可称是中国“航母”的雏形。

在马尾种下的航空梦

师徒接续相传

1928年,巴玉藻奉命赴德国柏林参加国际航空展览会,回国几个月后突然头痛欲裂,经诊断为脑中毒,疑遭投毒,不久便离开了人世,年仅37岁。他去世后,王助继任了他的岗位。20世纪30年代,国民党限制福州船政局的作用,要将飞机厂迁往上海,王助愤而辞职。但他依然心系国产飞机的研发。1934年6月,航空署隶属军事委员会(1934年5月改组为航委会)筹建的杭州飞机制造厂建成投产后,王助被任命为第一任监理。

1934年,杭州飞机制造厂来了一名实习生,热情肯干,天赋很高。王助很欣赏他的才华,经常向他讲解航空知识,介绍航空机械在国内的发展情况,还向自己以前的老师推荐,让其结束实习后,得以去美国麻省理工学院深造。他,就是“中国导弹之父”钱学森。此后,他又根据王助的建议和推荐,到加州理工学院跟随航天工程学家冯·卡门攻读博士学位。1949年,在美国的钱学森希望回国,却被软禁长达五年,其间王助同样给了他很大的帮助。这位新中国火箭科学的伟大奠基人,振翅一路高飞的背后,都能依稀可见恩师王助的影子。在马尾船政曾播下的航空梦,终于在新中国师徒接续,开出了更加绚丽的航天之花。