N海都记者

柳小玲/文

田米/图

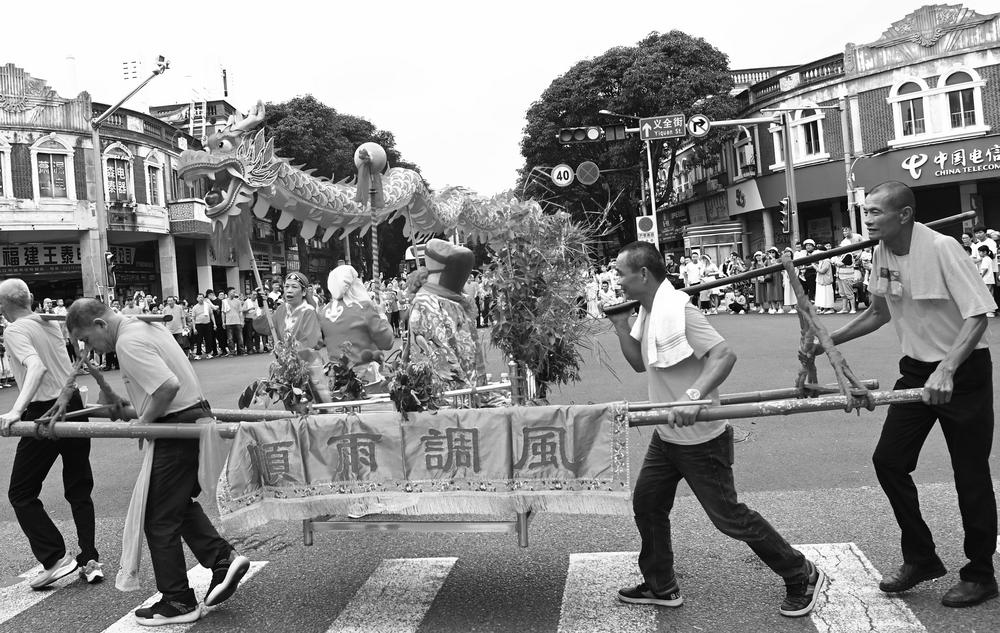

6月10日,正值端午时节,泉州城南举行“我们的节日·端午”——城南“嗦啰嗹”踩街非遗文化活动。插榕艾、挂香袋、喷雄黄酒、唱“嗦啰嗹”歌,采莲队伍走街串巷“消灾纳福”,一路锣鼓喧天,带给市民、游客特有的闽南端午民俗体验。

“嗦啰嗹”踩街

丑角让人乐一乐

一大早,泉州城南泉郡后山四王府宫前,聚集着不少信众及摄影爱好者,大家都在等候“嗦啰嗹”踩街活动开启。上午8时30分,位于后山宫内的“嗦啰嗹”非遗新型公共文化空间举行开馆仪式。记者在该处空间见到,这里全面介绍了“嗦啰嗹”民俗的历史渊源、传说,以及与铺境文化、后山宫二者的联系等。

上午8时45分,浩浩荡荡的采莲队伍从这里出发,随后走街串巷,一路锣鼓喧天。

记者见到,中间穿红肚兜留着长辫的“遗老”角色,肩挑扁担,前挂夜壶,后吊猪脚。这是讽刺“遗老”喝酒配猪脚,却把酒盛在夜壶里的不雅事,在队伍里充当丑角,让大家乐一乐。

随后,队伍里有妇女挑着榕艾,将其逐一相送。大家收到后,将它插在门前,寓意消灾驱邪。队伍每行至一处人家门口,主人就开始点香、放鞭炮了。

其中,最吸引眼球的还是6名壮汉肩上扛着的“嗦啰嗹”神像,它便是龙王头。与普通的龙不同,眼前的龙王头是一尊披红挂绿、栩栩如生的木雕龙王爷头像,由马嘴、鲤鱼腮、螃蟹眼和鹿角组成。做成“马嘴”形状,是因为马的嘴巴长,可以吸走大水,遏制水灾,而龙头上长有两角,各分叉成鹿角,“鹿”谐音“禄”,寓意赐人福禄。沿街的人们看到“龙王头”,纷纷祈求来日风调雨顺、国泰民安,表达着对美好生活的向往。

据悉,为了营造民俗热闹的氛围,采莲队伍还邀请了国家级非物质文化遗产“拍胸舞”、福建省非物质文化遗产“火鼎公婆”等非遗表演,以及彩婆、公背婆、驴探亲、五音队等,活动规模较大,人数达200人。

“端午来到泉州过节,新解锁了又一项独特的地方习俗,场面十分热闹喜庆,看得我乐呵呵的。”来自西安的游客林先生赞叹道。

“嗦啰嗹”习俗悠久

至今800多年

“嗦啰嗹”也称“采莲”,因反复吟唱“嗦啰嗹”得名。这个民俗曾在泉州失传半世纪,再度复兴后,便成了端午佳节必备的特色民俗。

据介绍,“嗦啰嗹”民俗以古越文化装扮唱念的表演形式,直接源于古代泉州“驱疫傩”及唐宋宫廷“采莲舞队”,祈愿驱邪消灾、海贸繁盛,歌唱中的“嗦啰嗹”,有说是古越族人辟邪去灾的咒语。清乾隆《泉州府志》有记载:“五月初一采莲,城中神庙及乡村之人,以木刻龙王头击鼓迎于人家,唱歌谣,劳以钱或酒米。”

也有地方文史学家考证,“嗦啰嗹”乃古闽越族对龙的称呼,是纪念龙王诞辰的民俗演化,与古代泉州海外交通有关。2008年,“嗦啰嗹”入选了首批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。2013年,泉州后山宫的“嗦啰嗹”正式获批为泉州市市级非物质文化遗产。

此外,旧时,泉州城厢分为四隅三十六铺,“铺”下分“境”,端午节“嗦啰嗹”颇为鼎盛,一般在各铺境内进行。五月初一至初五期间,一大早开始,先往本铺境宫庙供奉龙头,随后,队伍拥簇两人抬的龙王头出发巡行。

泉州端午节“嗦啰嗹”习俗至今已有800多年,历史悠久,其保存相关的歌谣、偈语、原生态的节俗仪式及习俗活动中所寓意的心理诉求驱邪消灾等,颇具历史、文化、科学研究价值,在泉州各县市区等沿海一带,影响广泛。