N海都记者 董加固 杨江参

通讯员 李智锰 文/图 苏鹏峰/航拍

南安市蓬华镇是泉州著名侨乡,该镇人口约2.25万人,却有5万多旅居海外的侨胞、港澳台同胞。去年7月,泉州侨批馆南安分馆在蓬华镇华美村开馆,一年的时间里,已收集侨批、厝契等侨物500余件,并整理了蓬华华侨历史文化资料等。

在开馆一周年之际,记者探访泉州侨批馆南安分馆,从一封封侨批中感悟海外侨胞爱国爱乡的华侨精神。

一纸侨批,母子连心

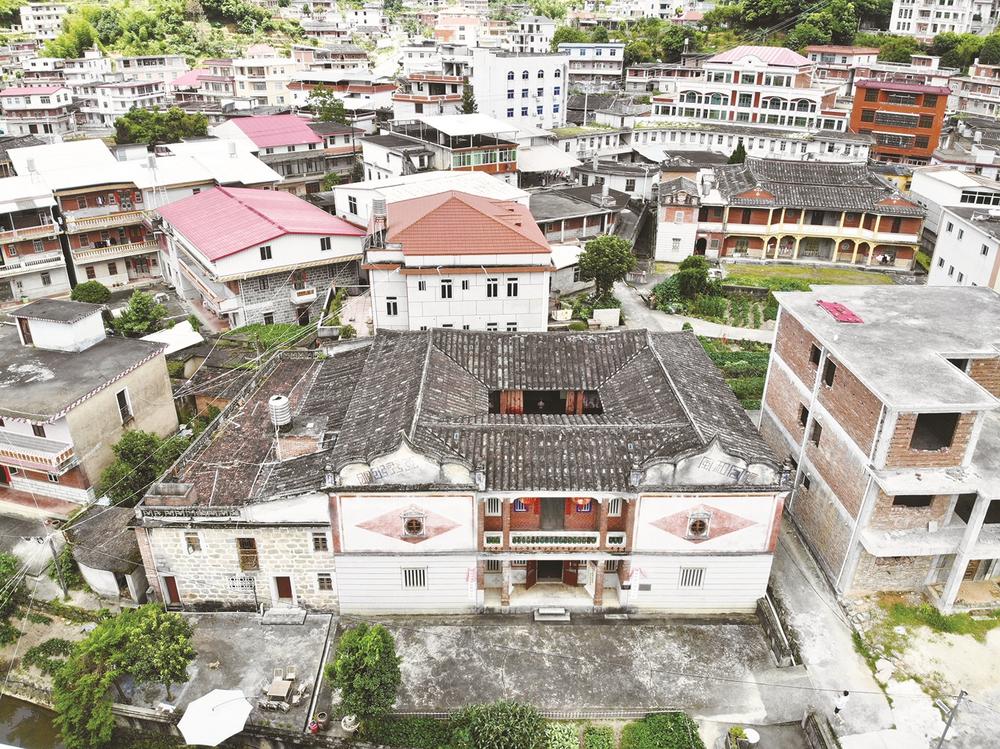

泉州侨批馆南安分馆,是国家重点档案专题保护开发项目之一,选址在华美村中的“珠安楼”。这是一栋融合印尼建筑风格和闽南建筑风格的番仔楼,为两落十间张两层楼,建筑面积为560平方米,由印尼华侨洪拱照于1954年回乡所建。

洪拱照(1911年—1994年),20多岁到印尼谋生,在雅加达开办美华公司经营布匹,热心公益,扶贫济困。2023年,洪拱照的孙子洪兴来无偿捐赠珠安楼的使用权,一楼用于建设泉州侨批馆南安分馆,二楼居家使用。

该侨批馆主要由“批鉴华章”与“侨史钩沉”两个部分组成,设有侨批渊源、批路迢遥、红色印记、侨领荟萃、侨厝流芳、情系桑梓等6个主题馆和1个研学大厅,同时设有影音室、互动室、办公室、接待室等4个功能室。

侨批纸短,家国情长。在志愿讲解员郭夏菊的介绍下,记者参观了馆中所珍藏的侨批。一封封泛黄侨批,记载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀。

“慈亲大人膝下敬禀者,远游异邦不能奉侍左右,私心甚歉,深望玉体善自珍养,增衣加餐,起居生活,力求丰满……”这是1950年海外侨胞王华水写给母亲的信,全信字数不多,却写满了对母亲的深深眷恋。

类似的侨批(家信)馆中还有不少,“亚姆(通阿母)大人臆鉴……别来南洋每日念……望在家自己保重为要……”有给母亲汇款100元港币作为生活费的,“亲爱的妈妈:近来一切如何?身体健康吗?……祝您身体健康!”

“一封封侨批,它们或字迹工整、文字优美,或字迹潦草、言简意赅,但每一封侨批都情感真挚,深深蕴含着侨亲对母亲的思念。”郭夏菊说,这一年来,侨批馆吸引了不少市民、游客前来逛馆,成为附近的一处研学打卡点,“暑假到了,侨批馆正常对外开放,不妨带上孩子来逛一逛,看一看。”

馆中还有不少感人的红色故事

馆内的“红色印记”主题展中,讲述了南安多位侨亲鲜为人知的红色故事。

郭夏菊介绍,南安的华侨华人遍布全球,素有爱国爱乡的优良传统,一百多年来,他们不仅从人力、财力和物力方面积极支持祖国,还有的回国为民族独立、人民解放、国家富强作出贡献。

蓬华镇大演村人洪捷闽,随父在新加坡经商。抗战爆发后,他响应陈嘉庚先生的号召,回国抗战。1940年7月29日,年轻的洪捷闽于湖北枣阳阵亡。

蓬华镇华美村人洪永安,在新加坡工商学校毕业后投身商界,抗战时期是陈嘉庚先生的重要助手。他穿梭新马,筹集财物支援祖国抗战。新加坡沦陷前夕,他冒险回国,任福建省政府参议员。抗日战争胜利后,洪永安又参加新加坡日寇罪行调查委员会,调查日寇在东南亚的滔天罪行,为东京审判战犯提供证据。

同是华美村人的洪德全,从小就到菲律宾,抗战爆发后回国参加抗日。太平洋战争爆发后,洪德全联络爱国青年,参加菲律宾华侨青年抗战特别工作总队,化名黄开平,任总部财务组组长。1944年6月6日,为援救两位战友,他不幸殉难。

爱国侨领洪万收也是华美村人,从小到菲律宾谋生。抗日战争期间,侄儿洪建超在菲律宾加入共产党,他支持侄儿从事抗日活动。新中国成立后,他曾任福建省第一届政协委员,福建省侨联副主席等职。1950年,抗美援朝期间,他带头捐资支援前线。

侨厝和古民居,是该村的一道风景线

值得一提的是,在蓬华镇华美村,像“珠安楼”这样建筑精美的侨厝还有不少。

在华美村,现有100多座宋元明清直至民国初年的古民居建筑,有的是坚固实用的菲律宾风格,有的是带有尖顶圆拱的印尼风格,还有的是火柴盒式的新加坡风格,中西合璧,形成华美村一道亮丽的风景线。

记者了解到,蓬华镇将充分整合侨批资源,擦亮“侨乡文化”名片,进一步凝聚侨心侨力,让广大海外侨胞听得到乡音、体会到乡情、感受到乡愁。