N海都记者 吴雪薇

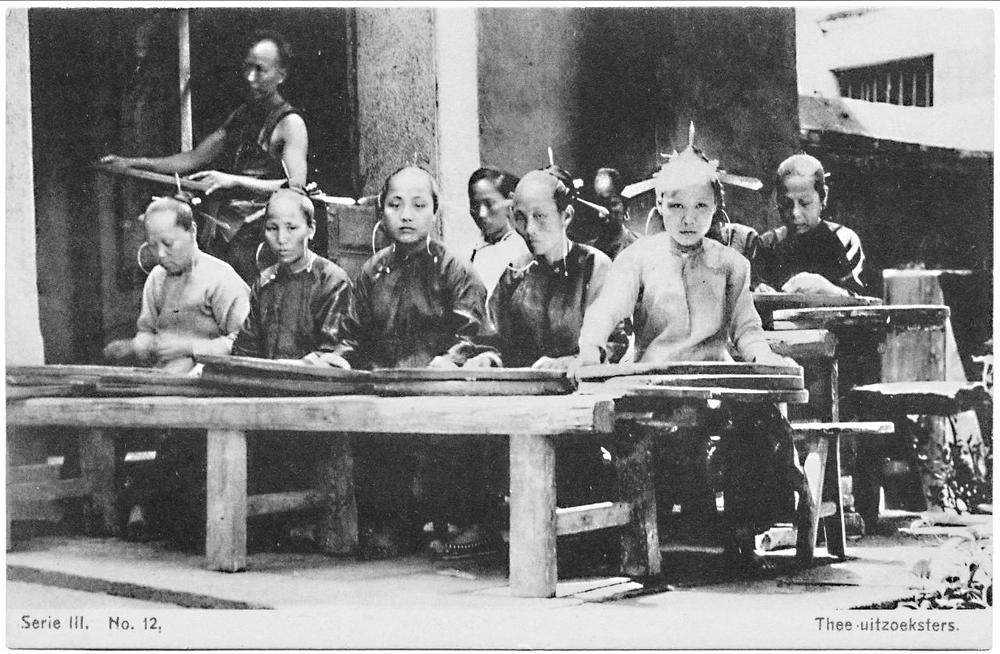

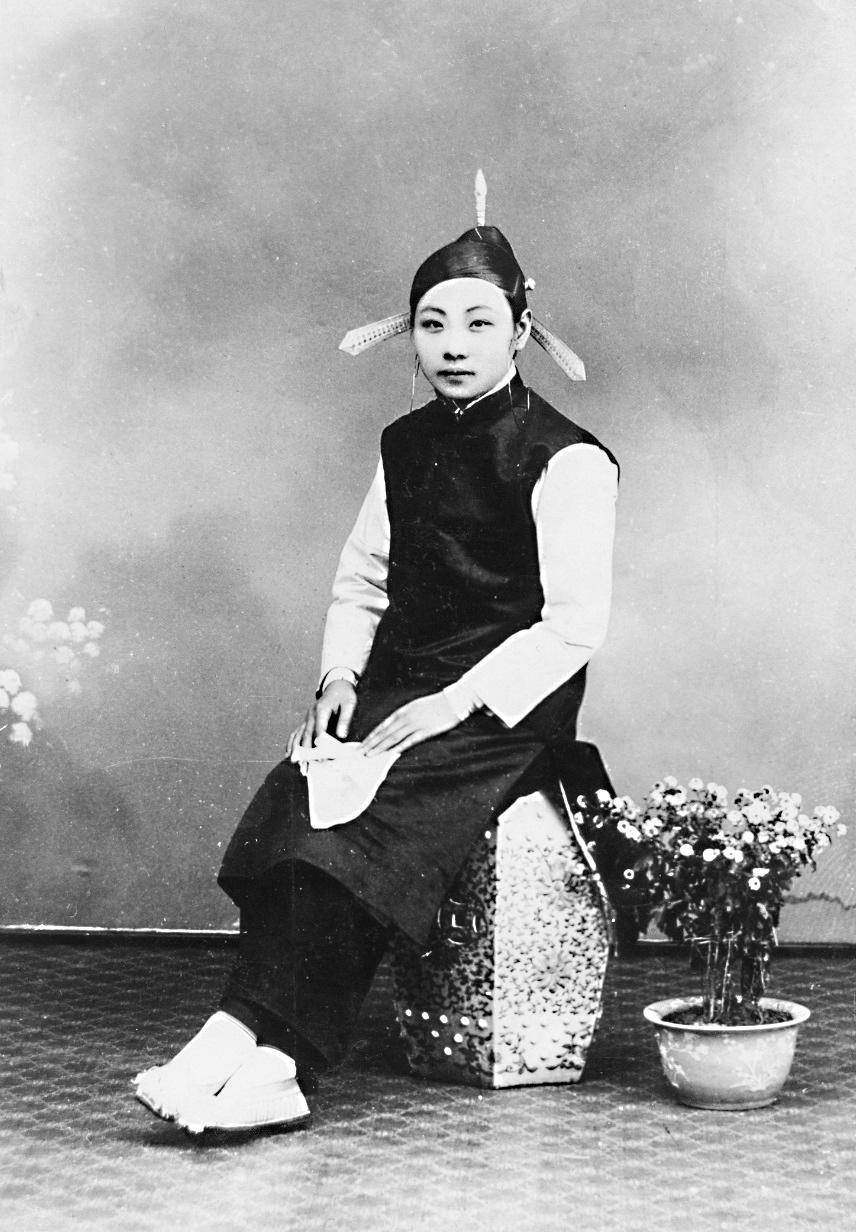

福州老照片收藏者池志海供图

簪花热今年蔓延全国,成为福建的旅游季热点。戴着簪花逛福州的三坊七巷,成为不少外地游客快速打卡“福建之美”的常见项目。但其实众所周知,簪花属于泉州,而过去的福州妇女则在自己的头上“簪剑”,显得又美又飒——这就是福州传统发饰“三条簪”,不少老福州人也管它叫“三把刀”。

女子髻头晃剑光,又美又飒

“三条簪”是什么?福州已故文史专家黄启权老先生曾撰文谈起,它是福州农村妇女的原始头饰,后来少数城内妇女也有仿效。就是妇女在发髻中间插着三把尖形武器式的簪。此簪实际上是“辫簪”,或称“便簪”。“三条簪”多为银制,或用白铜,每条重约七八钱至一两;山区僻壤贫户也有用削竹制成的。其形扁平如剑,上尖,剑身镂刻有花纹,中一簪剑刃向上,旁两簪左右交叉,刃皆向外,三簪同插于发髻之间。个别富户的中簪有用黄金制成的。

这一头饰的记载在史书中并不多。福州历史研究者郑丽生先生曾认为,“三条簪”是从晋代中原“五兵佩”而来,在“衣冠入闽”时传入福州,从斧、钺、戈、戟逐渐演变为刀、剑的形象。但福州市社科院相关学者在接受记者采访时,亦以两者外形差异较大表示质疑,因此目前学界对此依旧众说纷纭。民国时期刘训瑺有一首描绘女子“三条簪”的《洪塘》诗:“娘子撑船来接郎,前朝回首事凄凉。须眉死尽裙钗活,蛮髻依然晃剑光。”旁有批注说:“相传无诸亡国,男儿歼灭,汉岳强娶妇女,不从者髻上常插刀子防卫。今乡间农妇髻上‘三条簪’,犹古之刀剑式也。”女子髻头晃剑光,可谓又美又飒。亡国悲剧之下,女子以簪自卫,坚贞不屈,这是民间流传比较广的说法。

是劳动人民的“时尚饰品”

一戴就是大半辈子

“我外婆过去就插过这个簪子。”年逾古稀的福州民俗专家郑子端原本就住在三坊七巷,他说,外婆的娘家在洋头口,现在的工人文化宫附近。那时候,附近的妇女都簪“三条簪”,直到二十世纪二三十年代,官方下令禁止,她才没有再簪。晚年,老人家有些秃头,总疑心这是戴了大半辈子“三条簪”的缘故,因为三把簪子虽然插得牢,但确实挺重的,“远看就真的是三把小剑(或刀)的样子。”郑子端说。

以往福州近郊的男人外出读书、谋生,留下妇女在家既要顾家计,又要参加农业生产劳动,尤其是种菜、挑粪。在发髻上簪上“三条簪”一来方便劳动:既挑菜,又挑泔水、粪便,负载繁重,腾不出双手,因而发髻必须扎牢,不易坠散;二来半夜三更跋涉郊野,如遇恶人,也可以簪防身,应急壮胆。

但这一发饰却为当时的官府所不喜,以“三条簪”为“蛮俗”,说它“有伤风化”,1930年严禁,见有如此打扮进城的,执法者便当街拔下她们的头簪,扭曲丢弃,引发一些农妇大闹警署。但最终也没能扭转。1936年10月福建《民政概况》即载:“省会附郭,旧日多插银簪三条,如刺刀,名曰三簪;现经劝导,不复再插。”

飒爽塑国风,探索闽都乡村文旅新风格

“但‘三条簪’确实是很好看的。”郑子端说,由银打制的簪子上绘有精美花纹,多是龙凤、花鸟等吉祥图案,在阳光之下熠熠生辉,也成为作家冰心《故乡的风采》中的温暖乡愁:“见到了日本、美国、英国、法国和苏联的农村妇女,觉得天下没有一个国家的农村妇女,能和我故乡的‘三条簪’相比,在俊俏上,在勇健上,在打扮上,都差得太远了!”

这些年,郑子端也曾试着联络银铺,或与艺术设计老师探讨复刻“三条簪”的可能。“如果有相关样本,这样一副簪子打出来可能需要两千余元。”银器店为他估计了成本。而一些设计师及闽都文化推广相关人士也多认为,“三条簪”的整体风格较为“剽悍”,与现在偏向柔婉的国潮审美不同,因此恐难有市场。但郑子端依然觉得,这是真正独属于“福州”风格的女性发饰,也许不够日常,但一定有进一步复刻改良,融入“汉服”场景的空间。