炎炎夏日,一口酸酸甜甜的葡萄,解渴又开胃。

最近“一串烂葡萄竟是古人用玻璃吹的”登上微博热搜榜,这串“葡萄”外形逼真引发网友热议。“除了不能吃,和真的没啥区别了”“好想洗洗吃掉”,不少网友留言,表示这串假葡萄和真葡萄真的很像。

这串北宋工匠手工制作的琉璃葡萄,历经千年而不腐,现在正“躺在”河北定州博物馆里。那么,中国人吃葡萄、饮葡萄酒的历史从何时开始?今天的《史话》就来聊聊葡萄那些事。

这串“烂葡萄”火上热搜

竟是古人用玻璃吹的

河北定州博物馆收藏的这串北宋琉璃葡萄,果实上覆盖着一层白白的“霜”,还有一些黄色的锈蚀的斑块。

葡萄果实的颜色被锈迹覆盖,难以分辨是紫红色抑或是紫黑色,其间还夹杂一些尚未熟透的半青半红的颗粒,枝梗枯如干柴,看样子早已缺水,不知摘下来多久了,要是在水果摊上,看见这种卖相的葡萄是会扭头就走的。

这串葡萄总长16厘米,共46颗果实,珠径1.3~1.82厘米,果实外壁极其薄,内部中空,研究人员推测为无模吹制成型。

也就是说,每一颗葡萄均为手工制作,没有特定的模型,完全靠着北宋工匠,对自然果实的观察,和精湛的玻璃吹制技艺,将形色各异的葡萄吹得“薄皮大馅”。

这串琉璃葡萄1969年出土于定州静志寺塔基地宫。当时,地宫中一共出土了玻璃制品30余件。其中一部分是进口产物,一部分是国产玻璃物品。区别在于进口玻璃含钠、钙的成分较多,国产玻璃含铅、钡的成分较多。

经研究人员测定,这串琉璃葡萄含铅量较高,是土生土长的“国产葡萄”。

定州博物馆助理馆员胡姝颖介绍,“葡萄”最初是自然散落状态,通过修复,被绵纸裹着铜丝做成的“枝条”重新串了起来。

葡萄为什么叫葡萄?

李时珍说和酒有关

许多人认为,我国原本没有葡萄,是张骞沿着丝绸之路,把这个“新物种”带回来的。

其实不然,自远古时期以来,我国就有本土葡萄品种存在。“我国是葡萄属植物的起源地之一,其实中国人种植葡萄的历史很久远,只不过早期种植的都是本土野葡萄。”江苏省农科院葡萄创新团队研究员王壮伟介绍,距今9000年至7000年的贾湖遗址、距今约5000年的良渚遗址都有中国原产的葡萄种子出土。

早在先秦时期,《诗经》中就提到了“葛藟(lěi)”,“绵绵葛藟,在河之浒。”当时人们所采摘的葛藟就是野葡萄。

汉代时,丝绸之路成为通途大道,张骞出使西域后,将更为香甜的欧亚种葡萄引进。现在广泛种植的葡萄大都来自这个种群。

“葡萄”一名,最早见于西汉文献记载,起初为“蒲陶”,后来又发展出“蒲桃”“蒲萄”“葡萄”等写法,语言学家从其读音推测这是古波斯语或古希腊语的音译。

比如《史记·大宛列传》中记载:“汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地……”汉武帝让人大种葡萄后,这来自西域的水果在中原的土地上结出了丰硕的果实。

关于“葡萄”这两个字的来历,明代医学家李时珍也有自己的解读,他在《本草纲目》中记载道:“葡萄,《汉书》作蒲桃,可造酒,人酺饮之,则醄然而醉,故有是名。”“酺”是大家聚在一起喝酒的意思,“醄”则是形容众人酒后大醉的样子。如此一来,按李时珍的说法,葡萄之所以称为葡萄,是因为用这种水果酿成的酒能使人饮后醄然而醉,故借“酺”与“醄”两字,叫做葡萄。

唐高祖请客吃饭

宰相打包葡萄回家

起初,葡萄价格昂贵,被统治阶级、贵族独享,一直至唐初仍被奉为稀世之珍。

《新唐书》里记载,唐高祖李渊请客吃饭,席中有葡萄,宰相陈叔达打包带走,原因是母亲生病,想吃葡萄却吃不到。连宰相都很难买到葡萄,可见当时葡萄有多珍贵。

唐贞观十四年(640年),唐朝军队平定了高昌(今新疆吐鲁番),在其地设西州都护府,于是,葡萄成了西州贡品。与此同时,中原开始种植葡萄,这才逐渐寻常了起来。

到明代,我国已栽培有品种不同、各有风味的葡萄,如水晶葡萄、紫葡萄、绿葡萄、琐琐葡萄……

明代徐光启在《农政全书》中记载:“水晶葡萄,晕色带白,如着粉形大而长,味甘;紫葡萄,黑色,有大小两种,酸甜两味;绿葡萄,出蜀中,熟时色绿,至若西番之绿葡萄,名兔睛,味胜甜蜜,无核则异品也;琐琐葡萄,出西番,实小如胡椒,云南者,大如枣,味尤长。”

随着大量种植,葡萄渐渐走入寻常百姓家,被人们所熟悉、喜爱。

曹丕写葡萄酒

馋得直流口水

除了直接食用,古人还会用葡萄酿酒。

去年热映的电影《长安三万里》中,高适用葡萄酒染红了纱布,假装受伤,并且故意放跑了俘虏,最终“示敌以弱”战胜了吐蕃大军。这场戏中的葡萄酒,成了“关键道具”。

我国酿酒历史悠久,尤受贵族喜爱。因此,在古代,葡萄酒可能比葡萄还受欢迎。

魏文帝曹丕在《诏群医》中写葡萄酒的美味,写着写着馋得流口水,“又酿以为酒,甘于鞠蘖,善醉而易醒。道之固已流涎咽唾,况亲食之邪。”

在唐朝以前,葡萄酒异常珍贵,葡萄酒仅限于在贵族中饮用,平民百姓可是无缘品鉴这种高端饮品的。到了唐朝,葡萄酒的酿造开始从宫廷走向民间。

像大家再熟悉不过的诗仙李白,就十分钟爱葡萄酒,甚至在酒醉奉诏作诗时,还忘不了赞颂心爱的葡萄酒。他在《对酒》中写道:“蒲萄酒,金叵罗,吴姬十五细马驮。”金叵罗是一种金制的酒器,这首诗记载了葡萄酒可以像金叵罗一样,作为少女出嫁时的陪嫁物,可见葡萄酒在当时的重要地位。

唐代文学家刘禹锡也曾作诗赞美葡萄:“我本是晋人,种此如种玉。酿之成美酒,尽日饮不足。”

古人画葡萄

为何专挑紫的?

现代人对葡萄的颜色并不挑剔,如今市面上青、紫、红、黑各种颜色的葡萄都有销售。而在流传至今的各种文物中,葡萄几乎都是以“紫葡萄”的形象出现。比如首都博物馆收藏的明成化斗彩葡萄纹杯,以及北宋琉璃葡萄,都是紫葡萄的样式。中国古代没有青葡萄吗?

王壮伟介绍,其实青葡萄、紫葡萄在古代都有种植。她推测,古人更喜欢在画作、器皿上绘制紫葡萄,很可能是紫色带有富贵的寓意,因此更为讨喜。同时,在艺术呈现时,紫葡萄有绿叶衬托,色彩显得更为丰富。因此,在传世作品中,看到的往往是紫葡萄。

在古代,因其蔓延不绝的枝条和丰硕的果实,葡萄也被赋予了富贵绵延、多子多福等吉祥寓意。

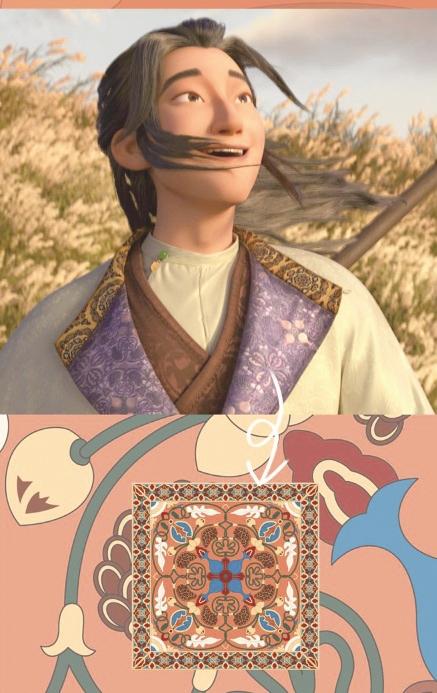

以葡萄为原型的装饰纹样,也融入了古人工艺美术的创作中,广泛出现于后世各类器物上。电影《长安三万里》在少年李白的服饰上,也还原了“葡萄纹”的细节。李白的白色袍服叠穿了紫色翻领,衣领之上的葡萄纹,正是出自敦煌壁画的图样。

□科普一下

葡萄、提子傻傻分不清? 其实它们都是葡萄

水果店里,葡萄、提子长得差不多,可价格往往是提子更高一些。而在农科专家眼中,提子就是葡萄。王壮伟说:“我们在对葡萄种质的描述中,根据果肉质地,分为软、较软、中、较脆、脆、硬等,市民和经销商习惯把肉质脆、硬的葡萄称为‘提子’。这并不是一种科学的叫法。”

基于科学的种群分类,葡萄可分为四大种群:欧亚种群、东亚种群、美洲种群、杂交种群。其中,欧亚种群原产于地中海、黑海沿岸和高加索、中亚、西亚一带,目前世界各国栽培的葡萄,绝大多数都与它相关。

美洲种群、东亚种群则在抗病虫害、耐寒、耐湿热方面具有优势。因此,在杂交育种过程中,农科专家往往会利用它们的特性,获得好养活又好吃的葡萄。

杂交种群则是葡萄种间杂交培养出的后代。

(综合央视、河北青年报、现代快报、济南考古)