N海都记者 杨江参

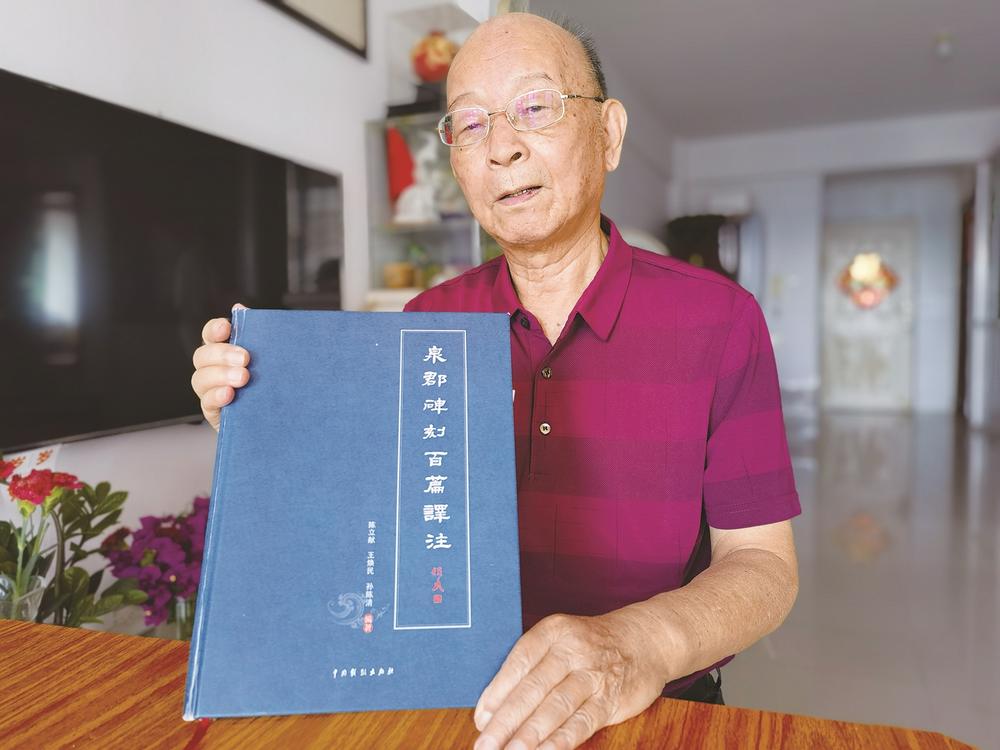

酱园学徒、扫盲教师、小学教师、中学教师、译注主编……86岁的陈立献老师,虽然只有小学文凭,而之后的每个身份,都藏着不一般的故事,甚至有点儿传奇的味道。

陈立献出生于晋江,父亲在南安洪濑经商,1950年随父到此地读洪濑小学三年级。1953年因初考落第,1954年便到泉州谋生。在东街源生酱园当学徒。每月发路费2块,为了买书,他舍不得坐车。每次回家,从东街步行到洪濑28公里,出发前,他把要背诵的古诗文抄在纸上。他在路上边走边诵读,《千家诗》《唐诗三百首》《幼学琼林》《昔时贤文》及《古文观止》的一些篇章是他走路时的“功课”,他是一个“走读生”。

1956年对私改造后,源生酱园并入泉州酱油合作商店,他就成为店员。1958年调往泉州摊管会,他说值得回忆的有两件事。

其一,国家开展一次声势浩大、家喻户晓的扫盲运动。泉州商业系统也紧跟时代步伐,融入扫盲的洪流。

小学毕业的陈立献,在商店算是有文化的人了。市摊管会派他到开元寺“汉语拼音学习班”学习,培训当专职扫盲教师。那时,该系统23个行业,文盲率女店员有80%,男店员有50%。

当时推行祁建华的注音识字——《速成识字法》:要求在一年内脱盲,会认1500~2000个字,能读通俗报纸,能写二三百字的应用短文。店规民约:凡年龄50岁及以下的文盲者必须入学,50岁以上的自愿参加学习。出全勤的奖励,缺课一天,扣工资两毛钱。50岁以上的不少店员也争先报名,舒心过一回学生瘾。学员有婆媳同学、妯娌同班、夫妻同桌,其声朗朗,其乐融融,亘古未有也。

其时,聘请16位业余教师。扫盲班分设钟楼、土山街、南门三个地点,每个地点分早、中、晚三班。这样便于不同行业、不同地点的学员,选择适时就近入学。学员先学会写自己的姓名,认识“姑姨舅妗、父母伯叔、兄弟姐妹、妯娌婶婆”。教学结合实际,重点学会写经营的商品名,能开发票。一年后,三分之二的学员脱盲进入业余高小班学习。其余的继续“回炉”,拼班缩时,不达到目的决不罢休。

其二,泉州摊管会决定所属23个行业举行一次运动会。入场式从南门桥头起步,24个行业,24杆店旗,彩旗飘扬其间。参赛进场的有五百多名店员,最具特色的是老中青都有。比赛的项目有男篮,五支球队争夺名次赛;女篮是定位投篮。还有扔手榴弹、拔河、接力跑、比臂力、象棋赛等。平凡的小商小贩当了一回运动员,榜上有名就像中彩票一样开心。

这期间,他阅读大量现代文学作品。晚上,到新华书店读文学名著,星期天往泉州图书馆读报纸副刊。1960年,他参加高考,被厦门师范学院录取。入学月余,就分配到同安一中见习。一年后,因国家形势需要,下放到小学,开启他在同安23年中小学教学生涯。

1983年,他请调回家,本想在洪濑新侨中学工作,因没有大学本科文凭而受阻。后来,南安一中缺语文教师,不唯文凭是瞻的校领导,批阅他发表的40多篇文章的剪报,便接纳他进校安排教高中。而后他教了十届高中毕业班。按政策,用发表的两篇文章抵文凭评上中学高级职称。他说:“我非科班出身,也没受过进修培训,一张小学文凭能成为高中教师,全靠长期不断的读书,边教边学,虚心求教广学师。”