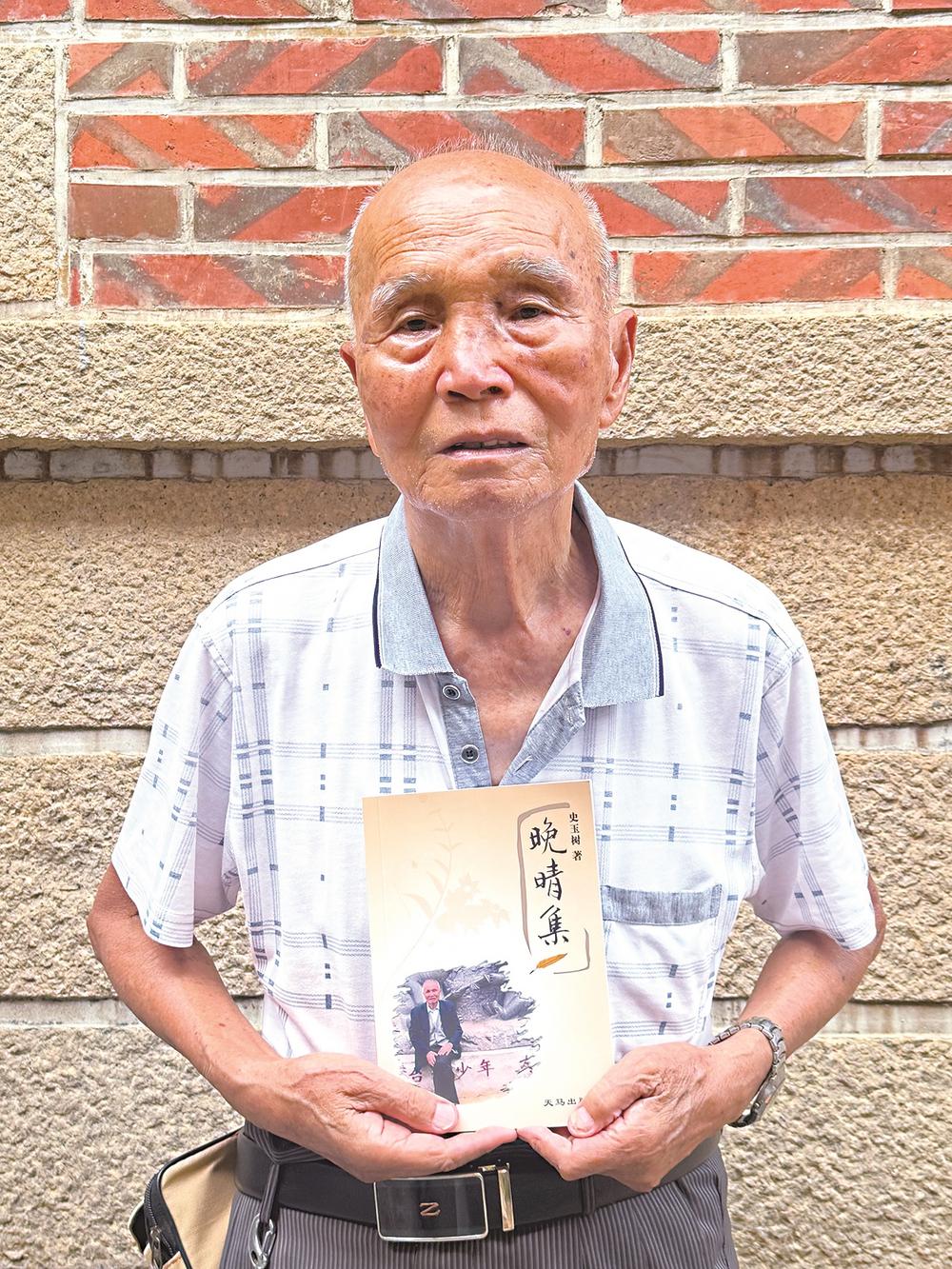

N海都记者 柳小玲 文/图

“我把所有的公厕,都安上它们所在的街巷名,比如圆石巷的公厕,叫‘圆石公厕’,侨光电影院附近的公厕,叫‘侨光公厕’……”86岁的史玉树,聊起当年带队改造市区公厕的事,一下子就打开了记忆的匣子,侃侃而谈。

1959年,史玉树高中毕业,先后在晦鸣中学(今泉州七中)、厦门集美侨校教语文,两年后,又调入厦门盐业公司工作。直至1981年5月,考虑到妻儿都在泉州,史玉树特申请调回家乡,于是被分配到泉州市环境卫生管理处,任基建股股长一职。

当年,泉州市区公厕极少。到1958年时,泉州大办工业、集体手工业及服务行业,市区人口从5万人猛增至10万人,郊区农民进城的也多起来了,公厕严重不足,于是迎来了大建公厕高潮。

“当时只要有空地或旧宅基地,大家就见缝插针建公厕,没有办理任何征用手续。”史玉树说。所建公厕全是“拉沟式”的土木结构,土墙砖柱木屋架,这些公厕便于掏粪,维持使用到上世纪80年代初期,已经破旧不堪,急需改造或翻建。

“我到环卫处后,开始负责此项工作。”史玉树陷入回忆。他先组织人员对市区公厕分片进行普查,绘制简略平面图,标明占地面积、男女蹲位数,以其所在街巷名定为公厕名,同时写明破损情况,以便管理。普查后,得知市区公厕共70多座,便分为可维修、需翻建两类,然后拟定计划,分期分批进行。

由于当时市区自来水使用率低和排污系统下水道不完善,史玉树将有条件的改建成“三化厕”,不具备条件的仍旧建旱厕。在改造中,史玉树觉得最麻烦的是公厕地皮原业主拿所有权证来进行产权交涉,纠纷事件很多,只得依靠政府半强制补办征用申请手续,也有个别业主始终不让征用,但是公厕又不得减少,只好出具借条借用地皮。

公厕改造改建高潮至1986年告一段落,泉州开始规划建设垃圾填埋场,选址于城东新前大队,改造完公厕的史玉树接手了此项工作。“建成这座填埋场不容易,当时跟新前大队负责人谈了20多次,才最终拿下项目。”史玉树说。

“改革开放以来,环卫处的设备设施、市容卫生管理已更完善,与之前大有不同。”史玉树感慨道,看到一辆辆先进的环卫专用车,一座座环境优美、功能齐全的公共厕所和垃圾中转站时,也看到泉州这座城市越来越美好。

1998年,史玉树从单位正式退休。退休后的史玉树闲不下,到丰源制衣厂搞基建和后勤管理,之后又任江南街道老年人协会副会长、关工委常务副主任、侨联副主席等职,直至80岁才真正停下忙碌的生活。

“我一个教语文的,最后去干了环卫工作,退休后也做了很多事,干一行,就要爱一行。”史玉树感慨道。