N海都记者 陈丹萍

每天清晨5点多,83岁的黄秀梅沏上一壶铁观音,静静等待茶叶浸泡,直到茶汤愈来愈浓。抿一口浓茶,她一天的生活也随之开启了。浓茶像咖啡一样,带点苦涩,而黄秀梅却独爱这一口浓香,她说,浓茶的香气很特别,就像她现在的生活,安逸舒适;浓茶的口感又带点苦味,总能让她回忆起20世纪60年代青葱岁月的那些往事。

人不高,瘦小,没上过学,没办法用流利的普通话对话,就是这样一位老人,在那个物质匮乏的年代,当过民兵参加过射击训练,到国营安溪茶厂做过茶叶挑拣工人,干了几十年村妇联工作。“那时候,我还负责给牲口配种的工作,因为接种任务完成率高,我被破格吸收入党,60多年党龄,是组织对我基层工作的认可。”黄秀梅说,“那个年代解决温饱是首要任务,日子虽然苦,但自己身为一名共产党员,就该严于律己,吃苦耐劳,以身作则。现在苦尽甘来,我常告诉儿孙们要忆苦思甜,就像喝浓茶一样,有点苦涩后再回甘,回忆以前的苦日子,才更懂得珍惜这来之不易的幸福生活。”

黄秀梅早年在国营安溪茶厂做茶叶挑拣工人,她对当时千人精拣茶叶的场景记忆犹新,也就是那时候开始,她对茶叶有了一种特殊的情感,养成了每天喝茶的习惯。她喜欢收藏茶叶,略懂品茶斗茶。“那个时代的好茶是非常难得的,要反复冲泡,有时候过夜浸泡都有不平凡的味道,我们要尊重自然的馈赠。”她也常会跟儿孙讲一讲铁观音的传说——“魏说”怎么回事、“王说”怎么来的……

黄秀梅说,安溪茶产业历史悠久,早在宋元时期就已走向世界。20世纪80年代,安溪曾是福建省最大的国家贫困县,改革开放后,依托“一片叶”,安溪跻身全国百强县,成为福建山区县的发展样本。说起茶产业的变化,她如数家珍。

满脸皱纹,粗糙的双手,一身浅绿色带着布条纽扣的衣服,黄秀梅一直保持着那个时代的朴实装扮。她最喜欢蓝色条纹的衣服,她说,这是一门叫蓝印花布的技艺,时下安溪高山上的采茶女也是穿着这样的服饰。“记工分的劳作,需要完成多少柴火的量,拿到几个工分;怎么种植地瓜提高产量,土壤里要加入多少生物粪;怎么夯土,怎么印砖块,怎么印煤,怎么盖房子……”黄秀梅对那个年代的工作,至今历历在目,每一样她都是技术能手。

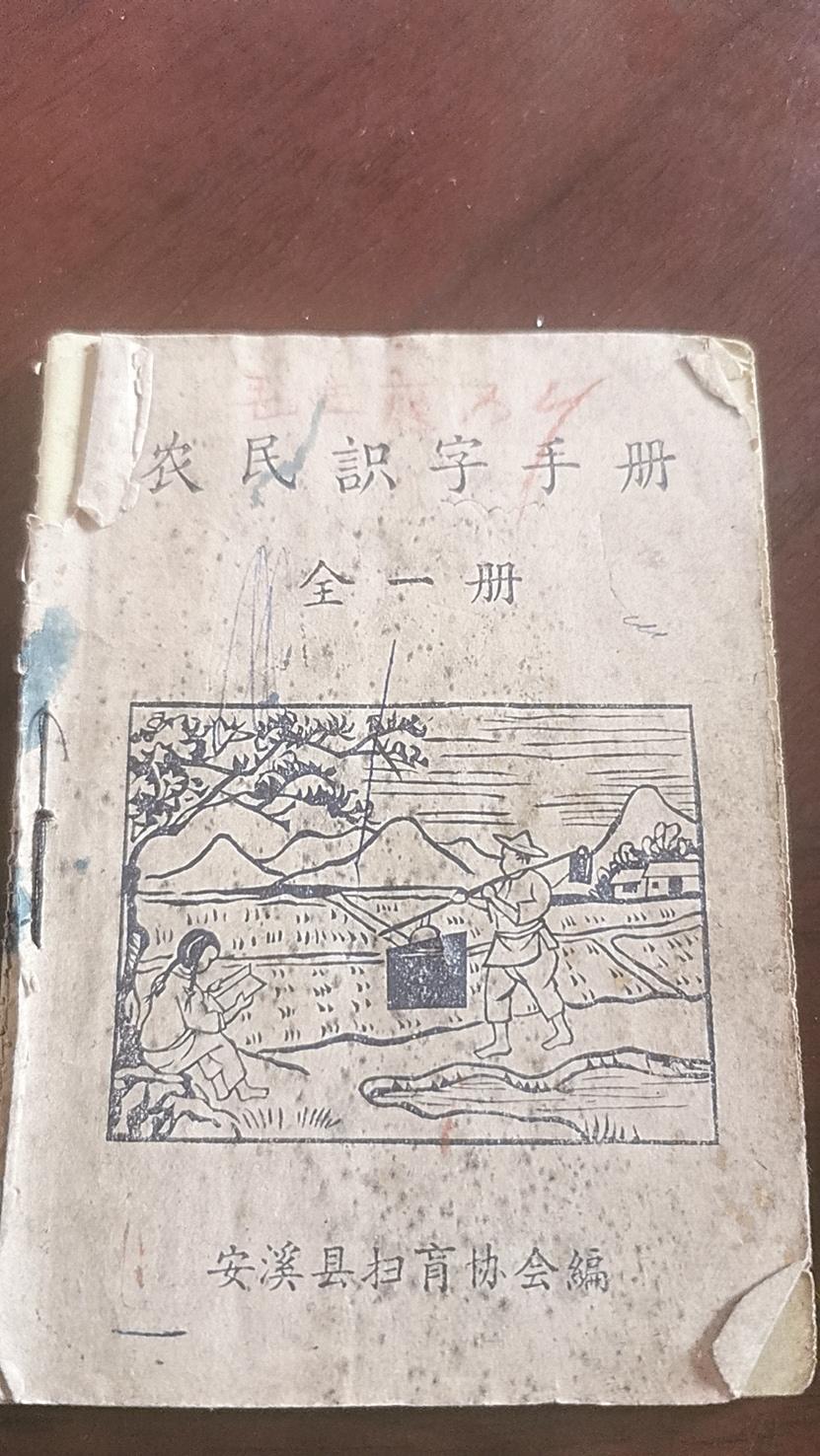

现在,黄秀梅每天会写一写硬笔字,一本发黄但书页整齐的60年前的《农民识字手册》是她每天都要翻一翻的识字书,“三个牛读什么、三个风读什么、四个龙读什么……”她会将书中学到的字拿出来提问儿孙,乐此不疲。她说,老了也要坚持学习,活到老学到老,也是一种乐趣。