N海都记者 沈舜枝 文/图

张炼成是惠安人,1961年毕业于浙江大学物理无线电系。大学毕业后,张炼成先是留校任教,一直到1973年,为了照顾家庭,他回到泉州,见证了上世纪六七十年代,泉州电子产业如火如荼的发展时代。

作为家里的独子,张炼成在父母安排下早早结了婚,他去上大学时,已有妻有子。他留校在浙江,妻子一人在老家照顾老人,养育孩子,十分不容易。1973年,家里已有了5个孩子,父母也日益衰老,家里急切需要张炼成回泉州。“学校一直希望我能留下,并承诺帮我安置家人,但我还是选择回泉州。”张炼成说,那个时代的人,跟现在的人观念差距很大,老人家要叶落归根,身体不好时就不会离开家乡,而年轻人也不贪恋大城市。

好在他碰到一个很好的机会,泉州当时要发展电子业,他进了泉州半导体器件厂技术部。刚开始并不容易,由于上海等大城市也大力发展半导体,泉州在设备、资金和人才等方面都无法相比,半导体行业在两年后进入低潮。

这时,该厂引进了微波业务,成为国内起步较早的微波电路专业化工厂,从前期研发到后期自主生产,真正实现一条龙。作为高科技企业,该厂专业技术人员约占全厂职员的1/3,不少是从高校调入的人才,张炼成便是技术骨干之一,他负责技术合同、技术谈判等工作。

微波业务带着泉州半导体器件厂进入高光时刻,1975年后,该厂微波电路已达到较大的生产规模,能生产17个系列、200多种产品,其中的微波组件等产品还被作为零部件供给了当年的国家多个部门。到了上世纪90年代初,该厂一年产值达到600多万,成了福建省重点科技企业,几位核心技术人员还获得国务院津贴。

1980年5月18日,泉州半导体器件厂为向太平洋海域发射运载火箭提供微波混合集成功能组件,受到中共中央、国务院、中央军委表彰。“接到这张特殊的订单,全厂高度重视。”张炼成回忆道,当时对于产品的定型,还特别邀请了全国各地专家来泉州一起协商讨论。

在企业的高光时刻,员工自然受益很多,特别是技术人员。“我在浙江大学时,月工资是53元,回泉州刚入器件厂时,每个月57元,后来,器件厂赚钱的时候,我工资虽然涨不多,但奖金不少。”张炼成说。

除了收入高,职业上的福利也很多。因为要与合作企业进行技术谈判,张炼成长期在国内各大城市跑,北京、上海、哈尔滨、深圳等地都常去。那个时候,很少人坐过飞机,张炼成常常四处飞,惹得周围人十分羡慕。

企业还为技术人员分配住房,1986年,张炼成分到一套82平方米的宿舍,除了已满18岁的大女儿,其他4个孩子就是在这个房子度过学习时光的。

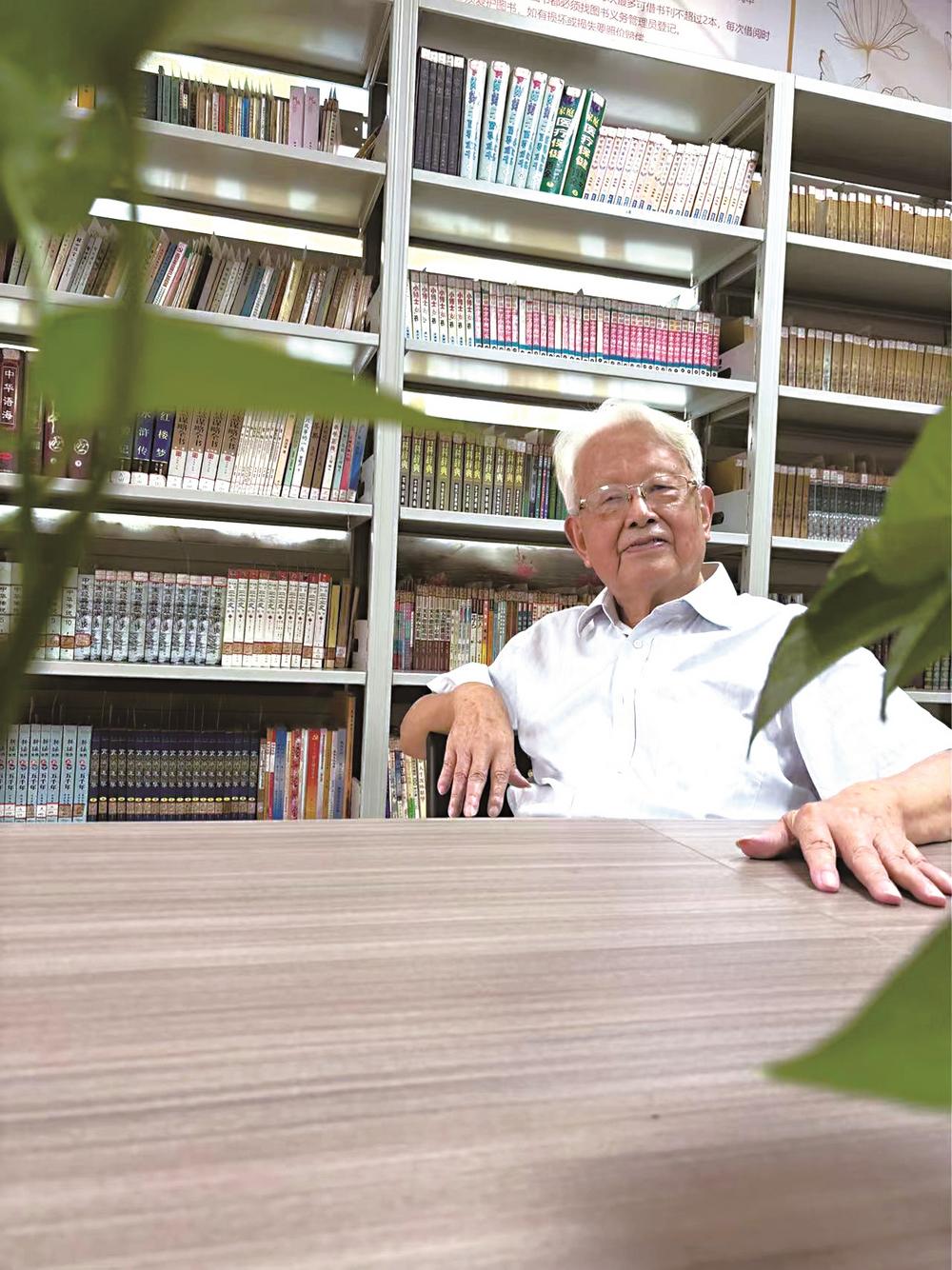

“我始终牢记自己的第一身份是共产党员。”如今,张炼成已退休多年,但他仍在金山社区百姓图书屋当管理员,发挥着余热。