N马照南

金秋,闽北山区的绚烂时节。

我们来到建阳小湖镇大湖村,走进仰慕已久的楮林山,踏上了一场心灵的朝圣之旅。楮林山,以其高峻的山势和逶迤的轮廓,展现出独特的自然风光和迷人的秋色。多少年来,人们一说起楮林山,就会与黄仁盛这个名字联系起来。

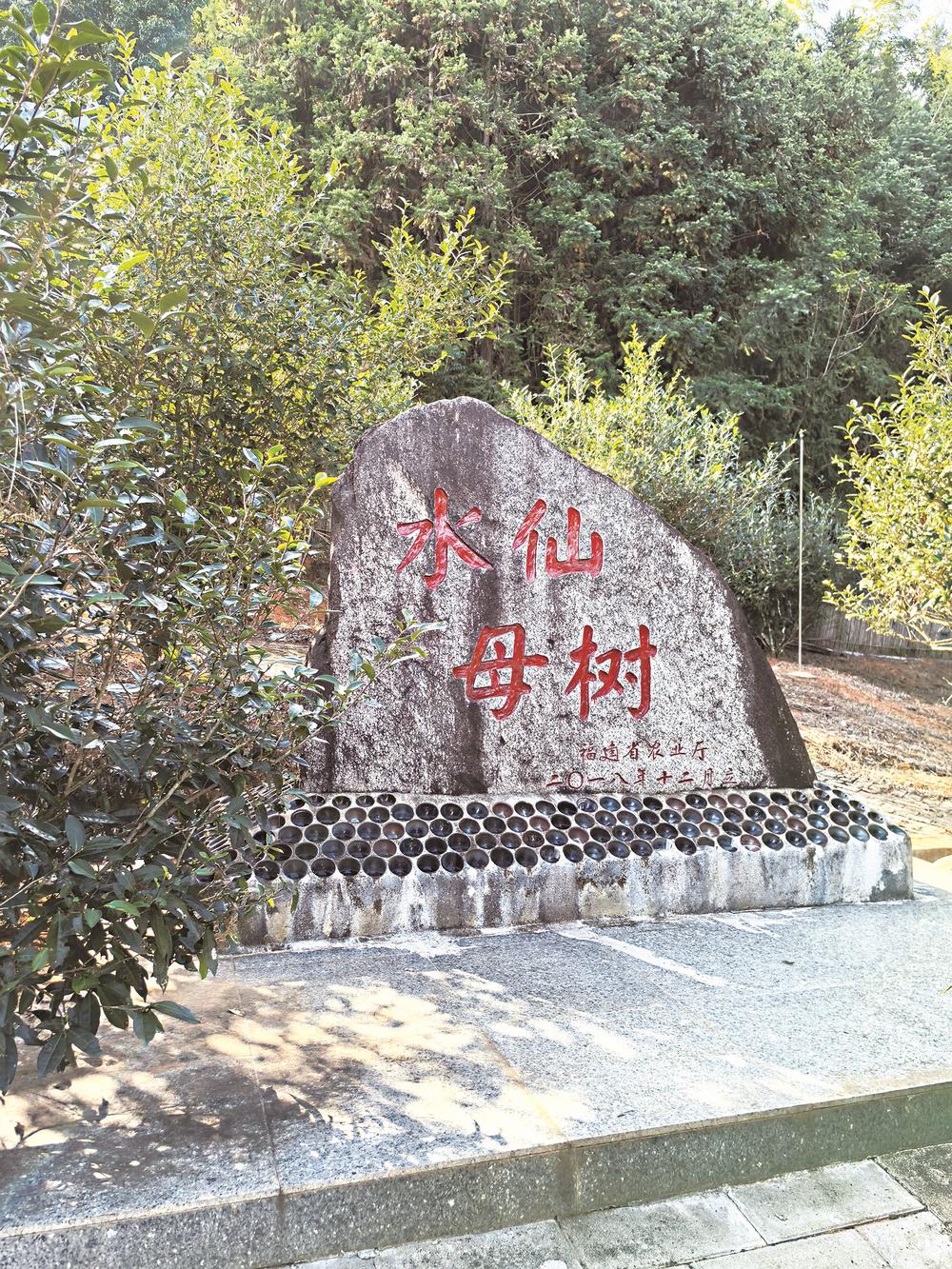

正值秋收,村边稻田里,金黄色的稻穗低垂着,沉甸甸的稻子随风摇曳,发出沙沙的声响。有的稻田已经收割了,田里布满长长的稻茬。小路旁,一排排挺拔的甘蔗如同士兵般整齐排列,秋风拂过,甘蔗叶沙沙作响,仿佛在低语着丰收的喜悦。道路边的金桂花悄然绽放,它们以小巧玲珑的姿态点缀在枝头,散发出浓郁而清新的香气。举目遥望楮林山,满目苍翠,山间的杉木林、毛竹林郁郁葱葱。如今的楮林山,早已告别荒山野岭,造林护林及茶园面积达1.08万亩,成为一个远近闻名的绿色生态村庄,获评中国水仙茶母树原产村,小湖镇获评“福建省生态乡镇”“福建省文明乡镇”。随着林书记的介绍,我们走进黄仁盛战斗过的楮林山,了解他的崇高境界……

上世纪50年代,那是一个英雄的时代,也是孕育奇迹的时代。黄仁盛怀揣远大理想,坚信有党的领导,一定能摆脱贫困,走向富裕。1955年,他年近六旬,却毅然决然地独自卷着铺盖上了乱石嶙峋、杂草丛生的楮林山,用自己的双手,日夜奋战,垦荒种茶。他住草棚、吃杂粮,寒暑不惧、风雨无阻,竟用坏了20多把板锄、山锄。英勇无畏的他,带领村民成立闽北第一个耕山队,把300多亩荒芜贫瘠的山岗变成了新茶园。他利用保护珍贵的水仙母树良种的机会,摸索出一整套水仙良种茶的技术。他还建立一座茶厂,极大地提高茶叶的产量和质量。他,如同那“不老松”,将荒山改造成了树木成荫、鸟啼虫鸣的生态宝地。他的故事,是汗水与智慧的结晶,更是革命乐观主义精神的生动实践。

1961年11月,《福建日报》用整版的篇幅发表王文铿、黄金山的长篇通讯,《福建日报》副总编、省委宣传部副部长王仲莘(笔名朱丹红)撰写了评论《革命的乐天派》。《人民日报》随即全文转载。这让建阳小湖楮林山、让“革命的乐天派”黄仁盛闻名全国。在那个物质条件尚不充裕的年代,黄仁盛以他坚定的理想信念,独有的乐观与坚韧,不仅改变了大湖村的面貌,更激励着后来者满怀希望砥砺前行。

得益于楮林山的开发,大湖村经济发展迅速,最高时一年收获优质水仙茶7000多公斤、杂粮7500多公斤、药材1800多公斤。小湖水仙茶作为母树产地,乌龙茶类的上乘佳品,成为48个“中国国家级茶树良种”之一。“小湖水仙”成为中国地理标志商标。

楮林山,这片钟灵毓秀之地,水仙茶母树基地静静地生活在山麓。其入口处,一座新建的“仁盛亭”,恰似历史的守望者,静静诉说着过往的辉煌与坚韧。“仁盛亭”,不以华丽取胜,却以庄重简朴的姿态,彰显着一种超越历史、超越物质的精神力量。亭中两旁的楹联, “造林致富树先人典范”,是对他勤劳与智慧的深刻铭记;“尽责为民做后世楷模”,是对黄仁盛一生乐观奉献精神的最高赞誉。

岁月悠悠。但黄仁盛的故事,却如同那山泉般清澈,那茶香般悠远,从未在人们的记忆中淡去。建阳区委通过实地调研、寻访足迹等形式,多角度挖掘老劳模和近年涌现出的新典型的精神内涵及时代意义,通过树碑立传、出版书籍、演唱歌曲、主题宣讲、走村串户、召开座谈会、组织媒体采访等方式,广泛宣传并务实落实。黄仁盛革命乐观主义和艰苦奋斗精神,正凝聚起越来越多基层党员群众的信仰力量。