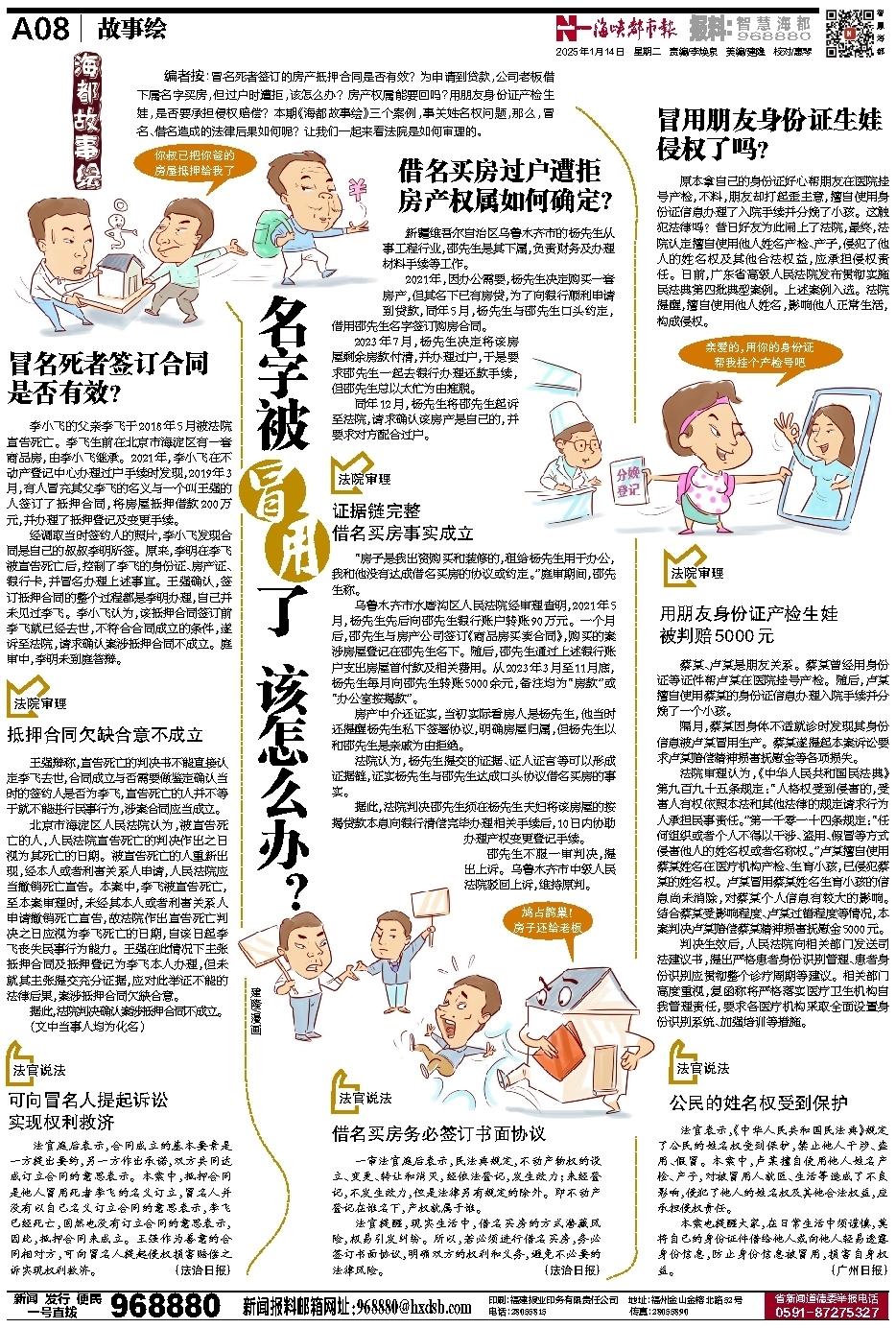

编者按:冒名死者签订的房产抵押合同是否有效?为申请到贷款,公司老板借下属名字买房,但过户时遭拒,该怎么办?房产权属能要回吗?用朋友身份证产检生娃,是否要承担侵权赔偿?本期《海都故事绘》三个案例,事关姓名权问题,那么,冒名、借名造成的法律后果如何呢?让我们一起来看法院是如何审理的。

冒名死者签订合同

是否有效?

李小飞的父亲李飞于2018年5月被法院宣告死亡。李飞生前在北京市海淀区有一套商品房,由李小飞继承。2021年,李小飞在不动产登记中心办理过户手续时发现,2019年3月,有人冒充其父李飞的名义与一个叫王强的人签订了抵押合同,将房屋抵押借款200万元,并办理了抵押登记及变更手续。

经调取当时签约人的照片,李小飞发现合同是自己的叔叔李明所签。原来,李明在李飞被宣告死亡后,控制了李飞的身份证、房产证、银行卡,并冒名办理上述事宜。王强确认,签订抵押合同的整个过程都是李明办理,自己并未见过李飞。李小飞认为,该抵押合同签订前李飞就已经去世,不符合合同成立的条件,遂诉至法院,请求确认案涉抵押合同不成立。庭审中,李明未到庭答辩。

法院审理

抵押合同欠缺合意不成立

王强辩称,宣告死亡的判决书不能直接认定李飞去世,合同成立与否需要做鉴定确认当时的签约人是否为李飞,宣告死亡的人并不等于就不能进行民事行为,涉案合同应当成立。

北京市海淀区人民法院认为,被宣告死亡的人,人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期。被宣告死亡的人重新出现,经本人或者利害关系人申请,人民法院应当撤销死亡宣告。本案中,李飞被宣告死亡,至本案审理时,未经其本人或者利害关系人申请撤销死亡宣告,故法院作出宣告死亡判决之日应视为李飞死亡的日期,自该日起李飞丧失民事行为能力。王强在此情况下主张抵押合同及抵押登记为李飞本人办理,但未就其主张提交充分证据,应对此举证不能的法律后果,案涉抵押合同欠缺合意。

据此,法院判决确认案涉抵押合同不成立。

(文中当事人均为化名)

法官说法

可向冒名人提起诉讼

实现权利救济

法官庭后表示,合同成立的基本要素是一方提出要约,另一方作出承诺,双方共同达成订立合同的意思表示。本案中,抵押合同是他人冒用死者李飞的名义订立,冒名人并没有以自己名义订立合同的意思表示,李飞已经死亡,固然也没有订立合同的意思表示,因此,抵押合同未成立。王强作为善意的合同相对方,可向冒名人提起侵权损害赔偿之诉实现权利救济。 (法治日报)

借名买房过户遭拒

房产权属如何确定?

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的杨先生从事工程行业,邵先生是其下属,负责财务及办理材料手续等工作。

2021年,因办公需要,杨先生决定购买一套房产,但其名下已有房贷,为了向银行顺利申请到贷款,同年5月,杨先生与邵先生口头约定,借用邵先生名字签订购房合同。

2023年7月,杨先生决定将该房屋剩余房款付清,并办理过户,于是要求邵先生一起去银行办理还款手续,但邵先生总以太忙为由推脱。

同年12月,杨先生将邵先生起诉至法院,请求确认该房产是自己的,并要求对方配合过户。

法院审理

证据链完整

借名买房事实成立

“房子是我出资购买和装修的,租给杨先生用于办公,我和他没有达成借名买房的协议或约定。”庭审期间,邵先生称。

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院经审理查明,2021年5月,杨先生先后向邵先生银行账户转账90万元。一个月后,邵先生与房产公司签订《商品房买卖合同》,购买的案涉房屋登记在邵先生名下。随后,邵先生通过上述银行账户支出房屋首付款及相关费用。从2023年3月至11月底,杨先生每月向邵先生转账5000余元,备注均为“房款”或“办公室按揭款”。

房产中介还证实,当初实际看房人是杨先生,他当时还提醒杨先生私下签署协议,明确房屋归属,但杨先生以和邵先生是亲戚为由拒绝。

法院认为,杨先生提交的证据、证人证言等可以形成证据链,证实杨先生与邵先生达成口头协议借名买房的事实。

据此,法院判决邵先生须在杨先生夫妇将该房屋的按揭贷款本息向银行清偿完毕办理相关手续后,10日内协助办理产权变更登记手续。

邵先生不服一审判决,提出上诉。乌鲁木齐市中级人民法院驳回上诉,维持原判。

法官说法

借名买房务必签订书面协议

一审法官庭后表示,民法典规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。即不动产登记在谁名下,产权就属于谁。

法官提醒,现实生活中,借名买房的方式潜藏风险,极易引发纠纷。所以,若必须进行借名买房,务必签订书面协议,明确双方的权利和义务,避免不必要的法律风险。 (法治日报)

冒用朋友身份证生娃

侵权了吗?

原本拿自己的身份证好心帮朋友在医院挂号产检,不料,朋友却打起歪主意,擅自使用身份证信息办理了入院手续并分娩了小孩。这触犯法律吗?昔日好友为此闹上了法院,最终,法院认定擅自使用他人姓名产检、产子,侵犯了他人的姓名权及其他合法权益,应承担侵权责任。日前,广东省高级人民法院发布贯彻实施民法典第四批典型案例。上述案例入选。法院提醒,擅自使用他人姓名,影响他人正常生活,构成侵权。

法院审理

用朋友身份证产检生娃

被判赔5000元

蔡某、卢某是朋友关系。蔡某曾经用身份证等证件帮卢某在医院挂号产检。随后,卢某擅自使用蔡某的身份证信息办理入院手续并分娩了一个小孩。

隔月,蔡某因身体不适就诊时发现其身份信息被卢某冒用生产。蔡某遂提起本案诉讼要求卢某赔偿精神损害抚慰金等各项损失。

法院审理认为,《中华人民共和国民法典》第九百九十五条规定:“人格权受到侵害的,受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。”第一千零一十四条规定:“任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。”卢某擅自使用蔡某姓名在医疗机构产检、生育小孩,已侵犯蔡某的姓名权。卢某冒用蔡某姓名生育小孩的信息尚未消除,对蔡某个人信息有较大的影响。结合蔡某受影响程度、卢某过错程度等情况,本案判决卢某赔偿蔡某精神损害抚慰金5000元。

判决生效后,人民法院向相关部门发送司法建议书,提出严格患者身份识别管理、患者身份识别应贯彻整个诊疗周期等建议。相关部门高度重视,复函称将严格落实医疗卫生机构自我管理责任,要求各医疗机构采取全面设置身份识别系统、加强培训等措施。

法官说法

公民的姓名权受到保护

法官表示,《中华人民共和国民法典》规定了公民的姓名权受到保护,禁止他人干涉、盗用、假冒。本案中,卢某擅自使用他人姓名产检、产子,对被冒用人就医、生活等造成了不良影响,侵犯了他人的姓名权及其他合法权益,应承担侵权责任。

本案也提醒大家,在日常生活中须谨慎,莫将自己的身份证件借给他人或向他人轻易透露身份信息,防止身份信息被冒用,损害自身权益。(广州日报)