N北京青年报

澎湃新闻 新华社

机器人能爬山、自己系围巾、领跑马拉松……今年以来,你有没有被人形机器人的“酷炫”一次次刷新认知?如今,机器人早已不局限在与人进行简单的互动,还能像人一样行走、奔跑,具有“情绪”,甚至能替代人的部分工作。机器人的本领是从哪学来的?此前是研发他的工程师,未来可能是来自芸芸众生中的“你我他”。

近日,北京首家人形机器人数据训练中心在石景山首钢园揭牌落地。这里被誉为人形机器人训练“学校”,引入教师对机器人进行训练。记者对这所神秘“学校”进行探访,揭秘人形机器人在学校能学到什么本领。

机器人“学校”长什么样?

在北京首钢园人形机器人数据训练中心正式揭牌前三天,首批30名数据采集师已到位,对分配到手的人形机器人进行了三天高强度训练。数据训练中心是官方称呼,在现场,无论是训练中心的负责人,还是实际操控机器人的数据采集师,都形象地称呼这里为人形机器人“学校”。

走进人形机器人学校,最醒目的是一间超700平方米的“大教室”。在教室内,整齐地布设了上百张桌子,桌子上摆放着饮料瓶、纸巾、毛绒玩具等教学用具。目前有80个人形机器人“学员”已经到位,站在桌子旁时刻等待着老师进行系统培训。

“目前,我们首批30名数据采集师,也可以说是机器人的老师已经上岗,主要教人形机器人学习抓、拿、取、放等基本动作,机器人在老师的指导下,进行抓瓶子、叠毛巾、按按钮等较为复杂的操作。”人形机器人数据训练中心负责人张钦锋介绍。

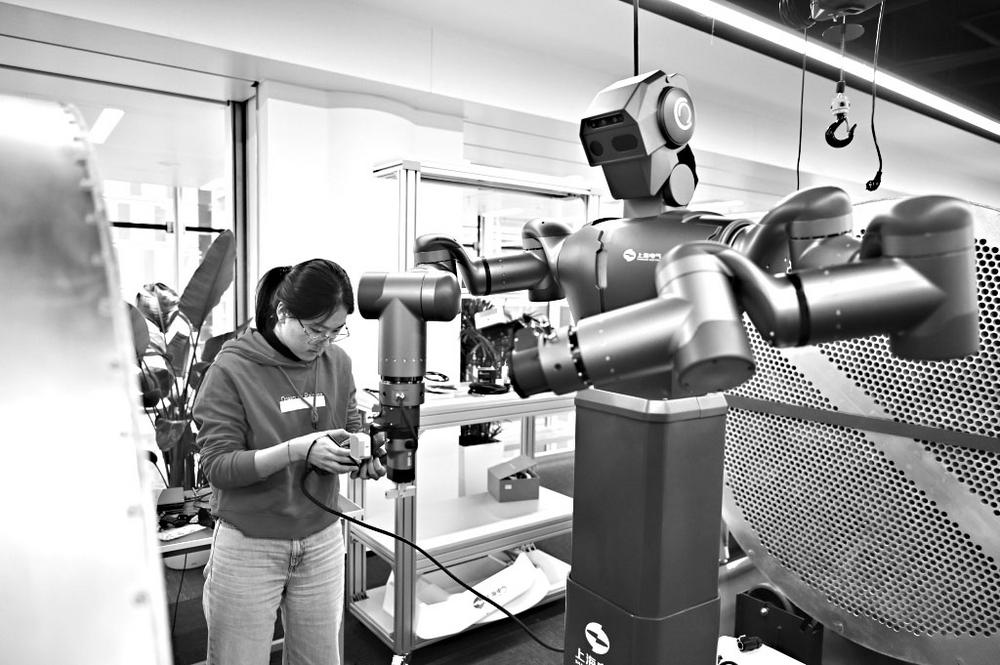

如何教机器人学员学习上述技能呢?张钦锋说,这与教幼儿园小朋友学写字类似,机器人学员也需要老师手把手地贴身教学。记者在现场注意到,每位数据采集师的身后都布设了一套动捕设备,数据采集师手持机械臂,即可操控机器人的手臂进行上下左右移动,同时触碰按钮,可让机器人实现抓、拿、取、放等基本工作。

数据采集师如何教机器人?

如果在幼儿园,老师教孩子们学习生活技能,完全可以一边演示一边讲解。但在现阶段,机器人还不能直接听懂数据采集师复杂的命令。那么,如何教会机器人做一个拿瓶子的基本动作呢?

教会机器人这个基本动作,需要数据采集师采用演示学习法来实现。数据采集师通过操作机械臂上的手柄,对机器人进行操控。当按上下键时,机器人的手臂可以上下移动;当按左右键时,机器人的手指会进行抓取等动作。机器人则会跟数据采集师进行一样的动作,将一个瓶子放在另一个瓶子上。

拿瓶子的动作看似简单,但将其拿放到准确的位置上并不容易,力道、速度、方向等因素都会影响瓶子的落位。在10分钟的时间内,这名数据采集师连续做了近十次操作,但还是有两次瓶子掉落的情况。只见他迅速改变机器人手臂的角度,保证机器人将瓶子放置得更快更稳。在数据采集师的多次指导下,最终机器人实现了手臂关节灵活地转动,甚至能进行反握动作,将三个矿泉水瓶子顺利地叠放在一起,其中前两个瓶子还是瓶盖对瓶盖放置,难度极高。机器人掌握这样的技能需要多久?原来“开学”这三天,它们也像小学生一样,每天上八小时课,这三天的主要课程就是学拿取瓶子。

尽管教学原理基本相同,但每位老师的手法并不相同。在数据采集师的指导下,有的机器人通过手臂关节灵活地转动拿取饮料瓶、纸巾等物体,有的机器人则和老师的配合并不十分默契,更像是蹒跚学步的婴儿,经常会出现将东西打翻的情况,需要反复多次的练习才能够完成任务。

机器人的课程表是什么?

抓、拿、取、放是机器人需要掌握的基本技能。张钦锋介绍,目前学校给机器人设置了二三十个学习场景,包括抓瓶子、抽纸巾、叠毛巾、拧螺丝、采摘果实、按按钮等,数据采集师分成小组,负责不同的机器人,每天按照清单给它们上课。“前期,我们需要老师带着机器人进行大量学习,从而累积数据资源。”

学校内一边是教室,一边是实操间。除了进行通用技能的训练,还有一些机器人正在接受专业技能的培训。实操间设置家庭康养、特种作业、新零售、汽车装配、机器人新餐饮、3C电子工厂等十大实景场景,几十名机器人正在数据采集师的帮助下紧张工作。

在汽车制造区,通过元客视界FZMotion光学动作捕捉系统采集机器人多模态动作数据,实现从车身焊接到零部件组装的人机协同作业,展示了智能制造在汽车行业的深度应用。在实操间更令人大开眼界的是,有保姆机器人双手灵活地叠毛巾,有家政机器人弯着腰擦拭卫生间洗手台,有餐馆机器人不厌其烦地为大家制作咖啡……这些机器人也许很快就能走进我们的生活。除了服务于家庭场景的机器人,还有任劳任怨的工厂机器人,他们更适合从事特定场景下的重复作业,如搬箱子或拧螺丝。张钦锋介绍,针对这些应用在特定场景下的人形机器人可以有很多训练场景。训练场里集合了如睿尔曼、元客视界、艾欧智能、傲意科技、知行机器人、强脑科技等具身智能产业链上下游的企业,携手共拓机器人操作能力边界,甚至菲律宾的工人通过遥控操作可指挥远在美国的机器人叠毛巾,目前该应用场景已经落地。

机器人学校衍生多少新职业?

对于具身智能行业,数据是不可或缺的宝贵资源。张钦锋提到,机器人企业在研发某一功能的机器人时,往往让研发工程师担任数据采集的工作,但研发工程师的人力成本往往很高,随着人形机器人逐渐商业化落地,机器人需要大规模训练,这就催生了人形机器人数据采集师这一新兴职业。

张钦锋介绍,首批30多名数据采集师都是各行各业来的,其中既有通信等相关行业的从业人员,也有房地产等完全不相关行业转岗而来的人,还有不少是来自高校的大学生。“仅需一个小时就能教会一名刚上岗的数据采集师进行基本操作,但教会机器人学本领至少需要一星期的时间。”

采集到丰富的数据是基础,如何将数据利用好,将更多的机器人训练得更智能,还需要具有科技力的公司和掌握专业技能的人员。哪些数据有价值?需要数据标注师;数据质量好不好,需要数据质量管理师……在拿到高质量数据后,就需要对数据进行处理,将其“喂给”大模型,这就需要算法工程师、架构师、模型微调师等。

“每一次技术变革大家都会讨论新兴科技是否会取代人。我觉得完全不用担心,不仅不会取代,还会衍生很多新职业。保守估计,从事人形机器人培训这项工作就至少需要上下游几十个工种。”张钦锋说。

机器人培训“学校”在培训人形机器人的时候,也给大学生带来了不少学习机会。张钦锋提到,首批数据采集师就有不少是来自北方工业大学的学生,其中不少学生领悟力极好,在实习后,还可以进行数据分析等更复杂的工作,中心也有意愿给出工作机会。未来,人形机器人数据训练中心将致力于打造产学研一体化平台,推动具身智能行业技术实现多元化场景落地。

□讲述

一个动作练习5万次

机器人开始学会“思考”

今年7月,位于上海张江模力社区的国家地方共建人形机器人创新中心具身智能训练场(以下简称国地中心)也将正式投入运行,这是全国首个异构人形机器人训练场,也是国内人形机器人种类最多的地方。

所谓“异构人形机器人”,指的是具有不同结构和功能模块的人形机器人。国地中心总经理许彬解释道,由不同厂家研发的人形机器人,其关节的数量、电机的功耗性能等都不尽相同,“不同的机器人生成不同的数据,它是没有泛用性的。我们之所以组建异构人形机器人训练场,是为了让规模化的数据集可以共享共用,为整个产业赋能”。

“对于人形机器人来说,一个动作练习5万次,这个动作才不是独立的数据,而是机器人学会‘思考’的开始,或者说‘蝶变’的开始。”国地中心市场体系总监杨正叶告诉记者。

走进国地中心,首先映入眼帘的,是数据采集员坐在电脑面前,两手交替训练机器人做抓的动作,电脑屏幕上,一个虚拟的人形机器人双臂“复刻”数据采集员的动作,不断练习如何“抓”。

采集员告诉记者,对人类而言,“抓”这个动作很简单,但对机器人学习而言,“抓”的物体的大小形状、放置角度等,哪怕有微小的不同,都会生成不同的数据。

记者看到,在面积约5000平方米的训练场里,有至少10家企业、100多台大小不一的机器人同时进行着不同场景、不同工种的训练,主要聚焦十大场景,包括工业、家庭生活、旅游服务等——分解为具体的动作,就是叠衣服、取物搬物、货架整理、危险场景大型仪器的清理等。在这里,不管是人还是机器人,每天都在练习:抓拿取放、清洁洞眼,即便是趣味性最强的踢足球机器人,也是在两个机器人“对战”的场景中练习前跑、后退、卧倒、后翻起身、进球后振臂……

“正是前面无数次的重复和数据集的不断生成,使得现在要开发一款新机器人,完全不用从婴儿期一点一点开始。我们把现有的关于走跑跳抓取等技能都预置在了‘技能库’里,导入后,机器人的仿真‘发育’速度将变得非常快。新的研究在底座的基础上再进行二次开发,成本会节约很多,起点也会高很多。”杨正叶说。