N海都记者 吴日锦 陈丹萍 文/图

“我车子结算付费完驶离停车位后,畅顺公司的小程序又给我发了另外一份缴费账单。”4月28日,家住泉州东海街道的市民王先生致电海都热线968880反映称,他在泉州市区畅顺停车管理有限公司(下文简称“畅顺停车公司”)的泊位停一次车,却被收了两次钱。对此,畅顺停车公司工作人员回复记者称,确实多收了王先生的停车费,是地磁设备出了故障造成订单生成异常。

29日上午,王先生表示被多收的钱已由畅顺停车公司退回,但是,停车管理事关广大市民,不能因为一句“地磁出了故障”就了事,他提醒其他车主小心提防停车“重复收费”问题。

车主反映:车辆结算完驶离,一小时后又收到欠费账单

据王先生介绍,4月27日上午10点17分,自己到泉州市丰泽区附中路办事,车子就停在了路边一处由畅顺停车公司管理的电子计费的停车位。11点25分,办完事的王先生返回停车位时,停车管理员已经将电子停车计费单夹在王先生车子靠驾驶室一边的门把手上。王先生扫二维码缴交了停车费后驶离。

然而,13点24分,王先生的手机却突然收到畅顺停车公司小程序推送的一条泊位缴费通知,提醒其停车欠费6元。王先生担心家人外出停车受到影响,就线上支付了这笔钱。

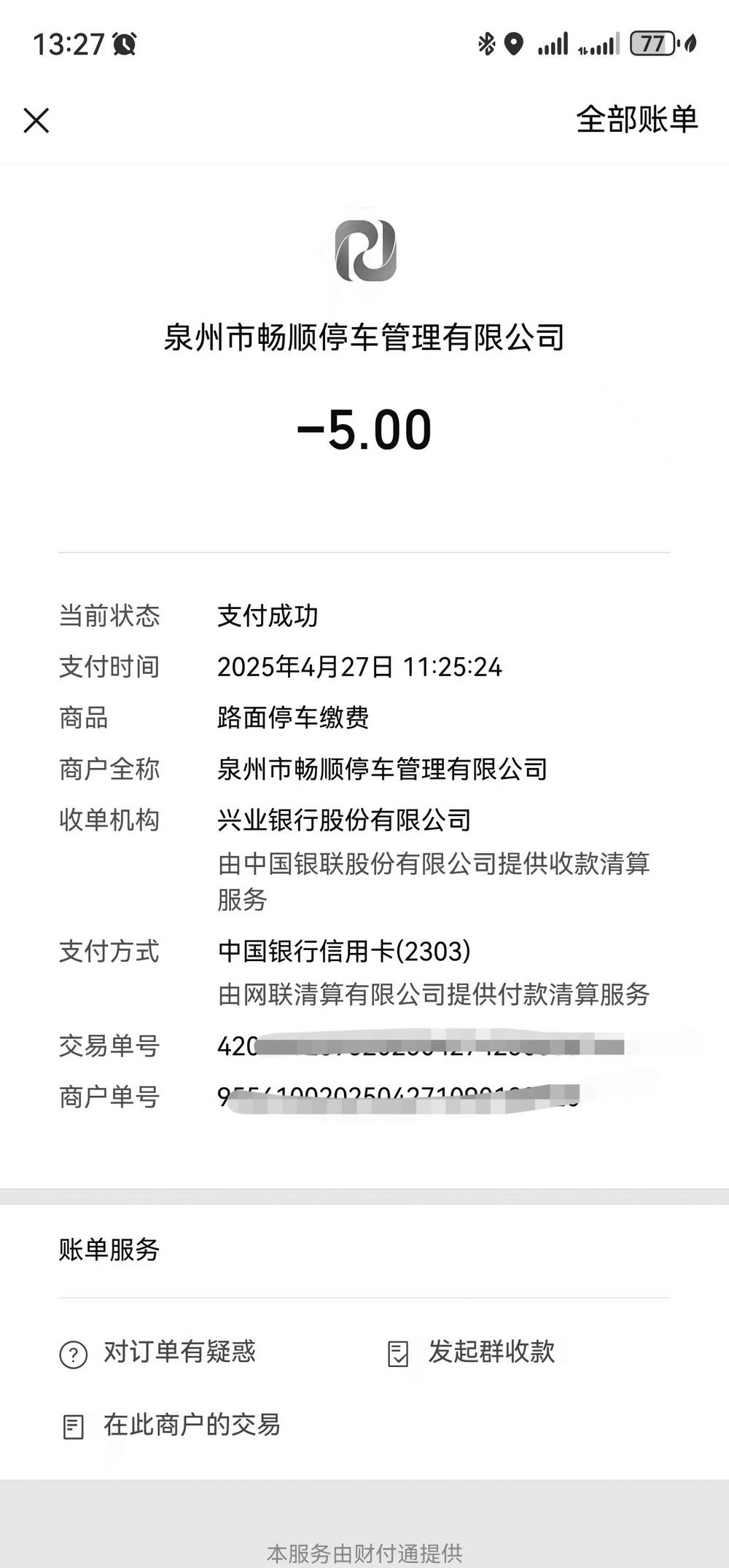

王先生出示的第一份支付账单显示,其缴费时间为4月27日11:25:24,支付金额5元。另一份抬头为“泉州畅顺公司”的缴费提醒显示,停车位置为附中路028泊位,车辆入场时间为4月27日10:17:10,停留时间为2小时44分钟56秒。

记者在王先生手机的支付记录上看到,王先生为这次停车支付了两次停车费,第一次是4月27日11:25:24,电子支付了5元;第二次是同日17:08:10,支付了6元停车费。

畅顺公司:确实多收钱,因智能计费系统出了问题

28日下午4点,就王先生反映的“停车被多收钱”一事,记者向畅顺停车公司求证,该公司表示将进行核查。大约50分钟后,该公司客服部一肖姓工作人员回复记者称,确实多收了王先生的停车费。

“这是偶发事件。”这名工作人员解释,出现结算完离场仍计费的原因,是这处泊位的地磁设备出了故障,造成订单生成异常。这名工作人员表示,他们会和王先生联系,并原路退回多收的款项。

记者询问肖姓工作人员,如果其他车主发生类似情况,但又未能自主发现时怎么办。其表示,公司内部有核查机制,会定期对订单进行检查。

事件进展:多收的钱已经原路退还车主

29日上午,车主王先生向记者打来电话称,他被多收的钱已由畅顺停车公司通过小程序原路退回。

从王先生发来的截图上看,手机的“历史停车”记录上,“11元”“入场时间:2025-04-27 10:17:10”“离场时间:2025-04-27 13:02:06”等问题信息仍能显示。

“如果我稍微不注意,这笔钱就被多收了。”对于畅顺停车公司的解释,王先生表示,“停车管理事关广大市民,不能因为一句‘地磁出了故障’就了事。”

王先生希望记者提醒其他车主,在停车时要关注自己的入场和离场时间,小心被停车公司多收费。

□新闻链接

本来只要缴7元 却被收了10元

福州市民称停车被多收费;福州华榕停车场管理有限公司表示,因系统升级致多收费

海都讯(记者 梁展豪 实习生 彭艺航) 今年4月7日,福州市民林女士向智慧海都968880报料称,她将车子停到台江区兰花路的上海新村牡丹园停车场,总计1小时13分钟,按照公示牌的收费标准应缴费7元,但在实际缴费时,却被收取了10元。

林女士告诉记者,其在6日18时21分开车驶入上海新村牡丹园停车场后,于19时34分离场。离场时,系统提示应缴费10元。而她缴费驶出车场后发现,按照停车场收费公示牌上的收费标准,只需缴纳7元,她怀疑收费单位乱收费。“我不是第一次停在这里,之前都没这情况。”

7日,记者来到上述停车场,发现该停车场位于中渼菜场前,道闸旁的保安亭内无人值守。菜场工作人员表示,停车场并不归菜场管理。一侧的停车场收费告示牌显示,收费单位是福州华榕停车场管理有限公司,收费标准为:小型车5元/辆·次,超过1小时后,白天(7:30—19:30)每半小时2元,夜间(19:30—次日7:30)每半小时1元。按此计算,林女士的停车费用应为7元。

为何会多收3元?对此,福州华榕停车场管理有限公司的工作人员在核实后反馈,4月6日晚间该停车场进行收费系统升级,导致林女士订单计费异常。目前,已经核查该停车场所有订单,未再发现类似多收费的情况。对于多收取林女士的3元停车费,也将在24小时内原路退还。

□海都锐评

停车多收费 不能总是技术“背锅”

泉州车主被重复收费、福州车主遭遇计费错误,两起停车多收费事件中,涉事企业均以“技术故障”“系统升级”为由回应。但公众不禁疑惑:当停车收费系统频繁出错,究竟是单纯的技术瑕疵,还是另有原因?事件的是非曲直,显然不能仅由企业自说自话,而需监管部门介入调查,以权威结论回应公众关切。

技术故障的解释看似合理,却难以完全消解质疑。地磁设备故障为何偏偏在车主离场后持续计费?系统升级为何仅导致特定订单多收费?这些巧合背后,是否存在设备维护不及时、系统测试不严格等管理问题?更关键的是,企业自称的“定期核查机制”为何未能在用户投诉前发现异常?更蹊跷的是,为何“技术故障”“系统升级”的结果总是企业多收费,而非少收费?若缺乏第三方监督,企业完全可能将“技术故障”作为遮羞布,掩盖内部管理混乱甚至故意多收费的嫌疑。毕竟,在停车收费智能化的背景下,数据生成、费用计算等核心环节均由企业主导,用户处于天然的信息弱势地位。

要破解“技术背锅”的信任困境,必须引入独立的监管调查机制。一方面,监管部门应建立停车收费异常事件的强制报告制度,要求企业在发现多收费情况后,除退还费用外,需第一时间向主管部门提交技术故障详情、受影响订单数量、整改措施等书面报告,并附设备检测记录、系统升级日志等原始数据。另一方面,可委托第三方专业机构对涉事企业的技术系统进行全面审计,重点核查计费逻辑是否存在漏洞、数据修改是否留有痕迹、异常订单是否具有普遍性等,以专业视角判断问题性质。若经调查发现企业存在故意利用技术漏洞多收费的行为,必须依法从严处罚,绝不姑息。

停车资源属于公共资源,停车收费涉及公众利益,企业不能将其视为“自留地”。监管部门需建立常态化的抽查机制,定期比对企业收费数据与车主实际停车时长,对投诉率高、异常订单多的企业进行重点检查。同时,推动停车收费数据与政务平台对接,通过公开透明的信息展示,让公众可随时查询计费规则、核对停车记录,形成“社会监督+行政监管”的合力。

停车收费事小,却关乎民生体验,也关乎城市治理的精细度。唯有打破“企业自查自纠”的闭环,让监管部门的“硬核”调查成为处理此类事件的标配,才能让多收费的“糊涂账”变成明明白白的“放心账”。这既是对消费者权益的切实保护,也是对城市治理公信力的有力维护。

(一醉)