N海都记者 吴雪薇 蔡怡晴

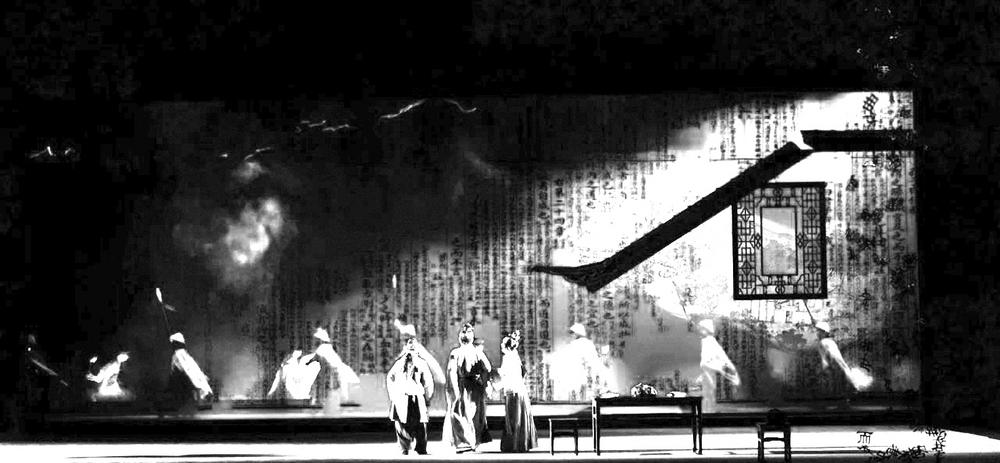

5月21日,第十届中国戏剧奖·梅花表演奖(第32届中国戏剧梅花奖)、第十届中国戏剧奖·曹禺剧本奖(第26届曹禺戏剧文学奖)红毯仪式在上海举行。第26届曹禺戏剧文学奖获得者闽剧《画网巾先生》编剧戴先良和其他获奖嘉宾一起亮相颁奖前的红毯仪式。据悉,本次曹禺奖我省共有闽剧《画网巾先生》获奖,梨园戏《促织记》入选提名,《画网巾先生》由福建省文化和旅游厅会同福建省文联、福建省剧协组织选送,由福建省实验闽剧院创作演出;《促织记》由福建省梨园戏传承中心创作演出,我省剧目获奖和入选数量名列全国首位。21日,海都记者采访了《画网巾先生》编剧戴先良与《促织记》编剧林清华,一起来了解他们的创作故事。

戴先良:十年沉潜,从梅林戏到闽剧的“蝶变密码”

《画网巾先生》这部剧,对很多闽剧戏迷来说已不陌生。它的雏形,是一部梅林戏《画网巾》。2016年,泰宁县梅林戏剧团找到戴先良,请他为地方剧种写一个彰显本地特色、讲述地方传奇的故事。他认认真真地想了很久,查了很多地方史料,最后选了清代文学家戴名世的《画网巾先生传》。戴先良回忆:“得是老百姓喜闻乐见的历史故事,能引发共鸣。”

想了一年,写了一个月,第一稿就诞生了。效果出奇地好,戏排出来后,乡亲们爱看,演员们也爱演。《画网巾》很快被列入福建省舞台艺术精品工程项目,并一举夺得2017年第27届全省戏剧会演剧本征文一等奖第一名。自此,许多剧团找上门来,希望改编上演。

剧本最终“花落”福建省实验闽剧院,得益于福建省文旅厅的牵线搭桥。“省实验闽剧院非常关注这个消息,一有合作机会,马上便找上了我。”戴先良说。就这样,《画网巾》有了更大的舞台,匹配了徐春兰这样的“大咖”导演和“梅花奖”演员陈琼,更在内容和节奏上全面提升,变成今天的《画网巾先生》。

2024年11月,新版闽剧《画网巾先生》亮相第九届福建艺术节暨第29届全省戏剧会演,将优秀剧目奖榜首、编剧一等奖、表演一等奖等七大奖项一网打尽。

从梅林戏到闽剧,不只是语言的转换,更是笔法和节奏的重构。戴先良削弱了原作中偏重的“理论感”,加强文学性和情感表达,注重用“癫生”的命运传递精神震撼——

“谁料想横遭国变付灰烬,我对镜自描笃定泰然画网巾。”“癫生”的家仇国恨唱哭了观众,也捧红了林宇辉等一代省实验闽剧院青年演员。他们伴着《画网巾先生》一路成长,在一次次演出中沉淀,成为剧院“老带新”的力量。

“‘闽派’戏剧屡创佳绩,受到全国戏剧界的关注,背后是福建前辈剧作家们‘士大夫精神’的代代相传。”戴先良说,无论是闽剧、梅林戏、莆仙戏还是梨园戏,都注重挖掘和发扬剧种性、舞台性等地方戏曲的本体美学;编写的历史剧,都有着杰出的思想性和文学性;方言里都保留着唐音宋调,传承着古老戏剧的遗响。

林清华:前辈剧作家手把手带着往前走

与戴先良几十年扎根戏剧不同,林清华进入戏剧创作,是一件“意外又命定”的事。“与其说是我选择了《促织》,不如说是它选择了我。”福建师范大学文学院教授、博士生导师林清华说起那次“撞见”灵感的经历时,语气仍十分感慨。那是2018年春夏之交的一个午后,他睡醒无事,忽然又读到了蒲松龄的《促织》,灵光一现,萌生了将其改编为梨园戏的想法。

林清华大胆地对原作进行了重构,例如将主人公一分为二构成戏剧性,将原文中“为人迂讷”、长期未考中秀才的“成名”,刻画成有傲骨的读书人;将故事的结尾由儿子“成子”变为促织(蟋蟀),为成名赢得荣华富贵,转为“宁为促织,不愿做人”,最终化作了一只自由的鸟儿,摆脱人世丑恶……

构思完成后,他走进厦门环岛路的一家肯德基,每天早上点一份早餐,只用了十个上午,就完成了《促织记》的剧本初稿。

“我想在构成戏剧冲突的同时,窥测人物内心的隐秘与复杂,展示人性的美好与人的局限性。”他说。在剧种选择上,他毫不犹豫选择了梨园戏,因为这不仅是他喜欢的剧种之一,更是其创作导师王仁杰先生生前的创作领地。

林清华的戏剧之路,也和曾是家乡连江县闽剧团团长的父亲有关。因为父亲常年带队下乡演出,经常不在家,所以他曾“非常讨厌戏曲”。但在父亲病重之时,母亲宽慰父亲“等病好了回村看戏”,父亲却摇摇头,说了去世前的最后一句话:“戏,已经演完了。”这对林清华来说,是个很大的震撼。他忽然意识到,戏曲不仅是父亲的情感寄托,也是一种地方文化的生命线,于是他开始创作,想让“戏继续演下去”。

如今,《促织记》被列入第26届曹禺剧本奖提名名单。他坦言:“福建有三十多个剧种,丰富性在全国独一无二,也成为福建剧作丰厚的土壤。闽派戏剧有着深刻的思想性,既保留了中原文化衣冠南渡后的基调,也有着海洋文明特有的强烈开拓精神,前辈剧作家也都非常真诚,把我们这些后辈当作自己的孩子,几乎是手把手带着往前走的。”

□记者手记

让“闽人精神”

生生不息

从《画网巾先生》到《促织记》,两位编剧让笔下的人物都在世间的风雨飘摇中展现人性的悲喜:或坚持民族的气节,或展示人心的明暗。他们用地方剧种讲故事,用情感和思想打磨剧本,也用作品传承着“闽山闽水闽人”的文化精神。

曹禺奖是中国戏剧文学的最高荣誉。两部福建作品入选,不仅展现了剧作家的创作实力,更是对福建戏剧生态的肯定。“福建剧本创作的最好传统,就是老带新。”采访中,两位编剧不约而同地提及。近年来,福建一批中生代编剧逐渐崛起,新生代编剧在全国崭露头角,一批年轻剧作家进入全国专家视野,戴先良、林清华正处其中,反映了近年来福建戏剧综合实力的不断突围和提升。在新时代语境中,地方戏照样能破圈出彩,福建故事依然动人心弦。