N海都记者 宋晖 林涓/文 受访者供图

近日,一部以西泠印社理事、福州籍著名金石鉴藏家梁章凯为主角的纪录片《行者》在央视网等平台播出,吸引了不少人关注。中国文联副主席、中国美术学院原院长许江评价说:“在他身上,我们看到的是一种对传统文化的敬畏之心,这正是我们这个时代所需要的。”许江也为这部纪录片题写了“行者”二字。

日前,刚从杭州回来的梁章凯接受海都记者的专访,分享金石收藏之趣。

练功:执着细节,练就鉴藏界的独到功夫

梁章凯出生于福州的一个艺术世家,父亲梁桂元是首任东方书画社社长。儿时,他在父亲身边学画,可以说是闻着墨香长大。

研究金石,绕不开对吴昌硕的研究。吴昌硕是晚清民国时期的艺术巨匠,在篆刻艺术上达到了前所未有的高度,同时对日本篆刻的发展产生了深远影响。“我在日本,看到了吴昌硕的印章,让我痴迷。”梁章凯说,从那时起,他就想寻找吴昌硕与日本篆刻家之间的传承故事。为了考证吴昌硕与日本书法家日下部鸣鹤是否见过面,他飞到东京、大阪、京都,一页页翻阅资料,生怕错过任何线索,“那一刻,我感觉是与吴昌硕先生进行精神对话”。

“虚素”是梁章凯印章收藏中最喜欢的一枚吴昌硕的印章,“刻这枚印章时,吴先生已69岁了,因晚年信佛,这方‘虚素’是他最喜欢的自用印”。梁章凯把玩时发现印章上有个极小的缺口,“最早的印谱没有缺口,我就开始探寻这个缺口是什么时候出现的”。他如福尔摩斯般地查找起来,直到得到了答案,“吴昌硕82岁时,这个缺口出现了”。这个发现为鉴定领域提供了一个重要依据,吴昌硕82岁以后的书画作品中,如钤印这方“虚素”印章的,如无缺口必是伪品。

“它属于什么年代?它的风格什么样?有什么性格?谁刻的,谁用的,什么时候用?……”梁章凯对于细节的执着,练就了鉴藏界的独到功夫。

上个世纪90年代初,梁章凯开始收藏明清金石篆刻作品,可谓金石收藏市场最早的探路者。他着力收藏明清流派篆刻,特别关注西泠八家及赵之谦、吴让之、吴昌硕等名家印章。1995年10月,国内第一场印章专场拍卖会,梁章凯凭其专业能力成为这场印章专场的顾问。

气度:分享研究心得,捐赠名家印章

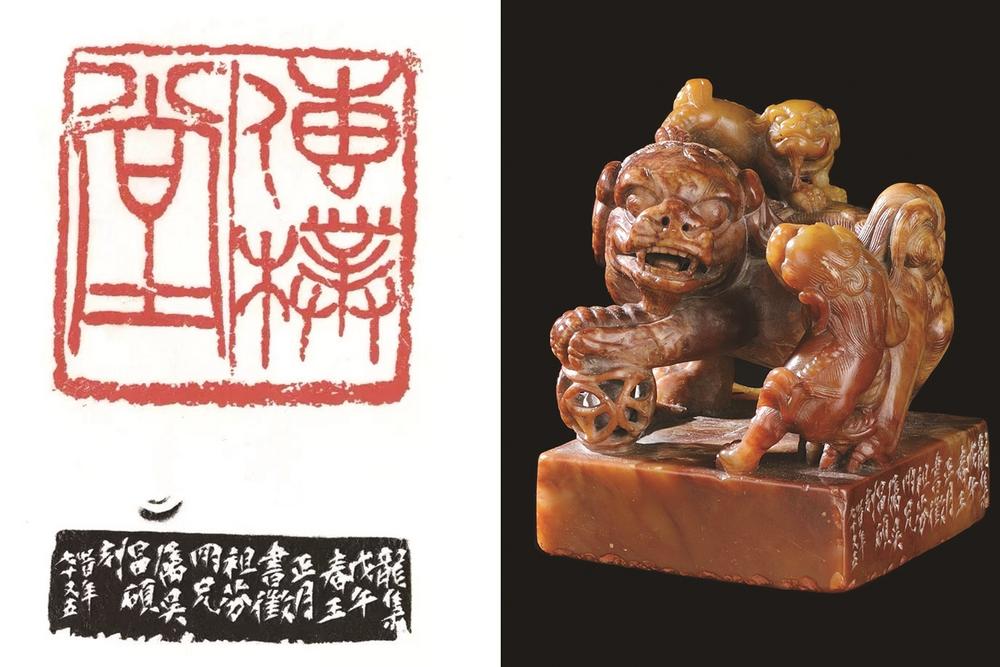

“传朴堂”堂号印是梁章凯收藏中的重器。这方印同样是吴昌硕先生所刻,也是最大的一方,印主人为葛昌楹。“平湖传朴堂”为江南四大藏书楼之一,在金石收藏圈也是鼎鼎大名,葛昌楹先生以40万卷藏书、2000余方印章而闻名江南。

这方印章的用料正是福州的寿山石。材质好、印钮好、刻得好,更是名家篆刻、名家收藏,这是梁章凯口中所说的“无敌手之印”。

有印必有谱,梁章凯现在鉴藏方面的学术研究如同葛昌楹先生把毕生收藏记录成谱,让更多的同好者看到,他给自己的KPI是每年出版一本专著,而他主编的很多书已经成为美院学生们的工具书。

两年前,西泠印社建社120周年,梁章凯筹备了“虞山印宗——赵古泥篆刻作品展”,倾其所有,分享他在金石领域数十年的心得,他更捐出了赵古泥的印章。在中国美术学院,他又一次捐出赵古泥的印章,还挑选十余方名家篆刻让学生们近距离感受金石魅力。

推动:让寿山石成为福州的文化名片

福州寿山村,是梁章凯经常要去的地方。他常与寿山石文化的从业者交流:“不能只停留在买卖石材上,要把自然元素和艺术元素融合在一起,这才是寿山石的真正价值。”2017年,一场特别的寿山石雕刻艺术展在杭州西泠印社美术馆举办,梁章凯推出了几位福建青年寿山石雕刻家,想让福州的寿山石雕文化与杭州金石篆刻文化产生碰撞,这对工艺美术师们来说是大开眼界的事。

2018年,在福州丝路艺术馆,梁章凯又策划了一场轰动一时的特展《金石相期》,他毫无保留地将自己珍藏的金石精华展出。这场展览正是海峡两岸中青年篆刻大赛的重要部分,印石文化已超过了石头本身的价值。

梁章凯说:“我们现在要做的是如何提升寿山石的文化附加值,让寿山石成为福州的一张文化名片。”