N海都见习记者 吴诗榕 何丹莹/文 记者 毛朝青/图

近日,位于福州三坊七巷的新四军驻福州办事处旧址(安民巷)内,在福建省新四军研究会推出的《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》专题展览中,新四军“血战塘马”的章节,引起了前来研学市民、游客的关注。

1941年11月28日,在江苏溧阳塘马村,面对日寇的突袭,新四军第6师第16旅旅长罗忠毅、政委兼政治部主任廖海涛毅然拒绝先行突围,率500多名战士阻击7倍于己的日伪军,掩护苏南党政机关千余人突出重围。在激烈的战斗中,罗忠毅、廖海涛这一对红军时期的老战友,身先士卒,先后壮烈牺牲。

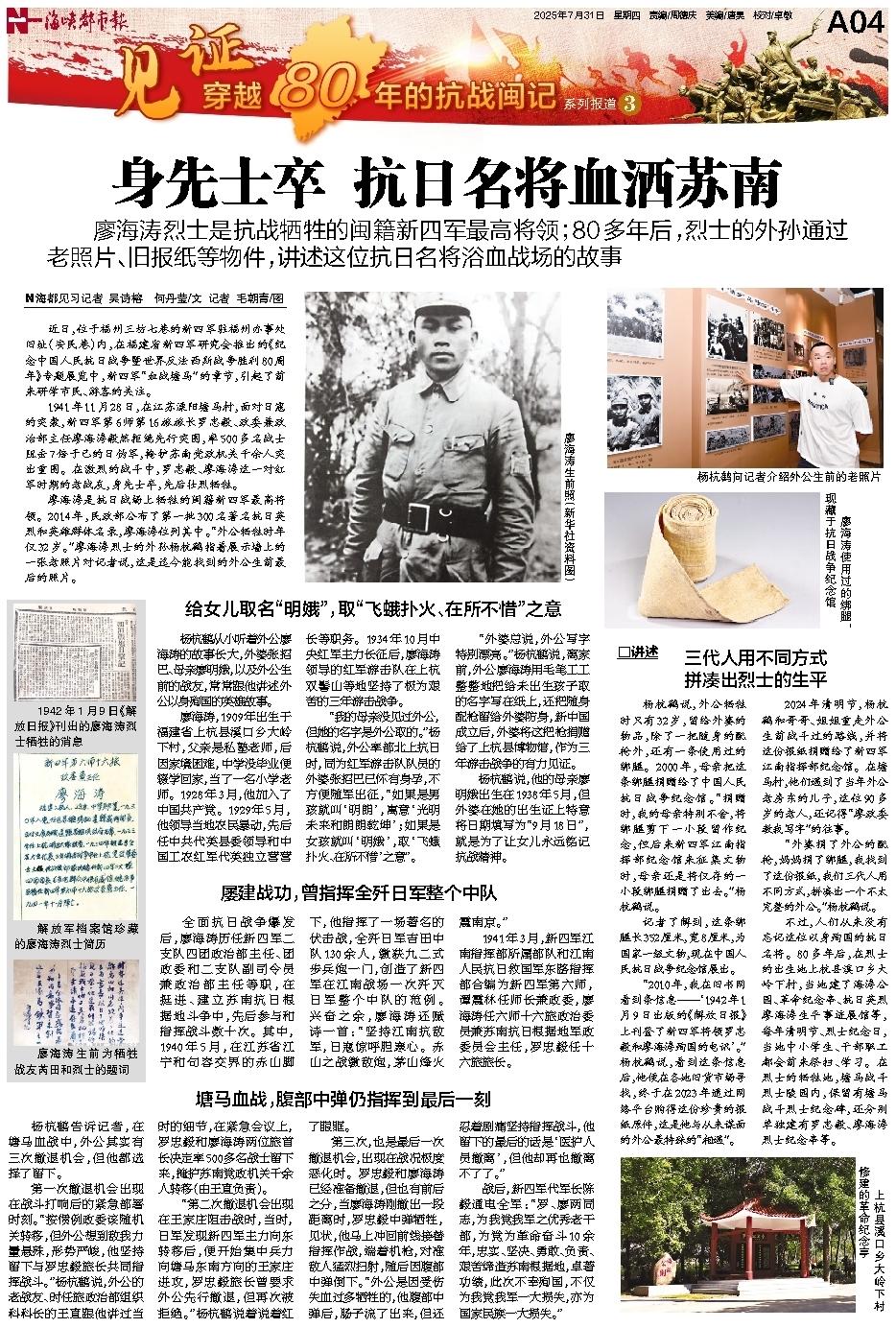

廖海涛是抗日战场上牺牲的闽籍新四军最高将领。2014年,民政部公布了第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录,廖海涛位列其中。“外公牺牲时年仅32岁。”廖海涛烈士的外孙杨杭鹤指着展示墙上的一张老照片对记者说,这是迄今能找到的外公生前最后的照片。

给女儿取名“明娥”,取“飞蛾扑火、在所不惜”之意

杨杭鹤从小听着外公廖海涛的故事长大,外婆张招巴、母亲廖明娥,以及外公生前的战友,常常跟他讲述外公以身殉国的英雄故事。

廖海涛,1909年出生于福建省上杭县溪口乡大岭下村,父亲是私塾老师,后因家境困难,中学没毕业便辍学回家,当了一名小学老师。1928年3月,他加入了中国共产党。1929年5月,他领导当地农民暴动,先后任中共代英县委领导和中国工农红军代英独立营营长等职务。1934年10月中央红军主力长征后,廖海涛领导的红军游击队在上杭双髻山等地坚持了极为艰苦的三年游击战争。

“我的母亲没见过外公,但她的名字是外公取的。”杨杭鹤说,外公率部北上抗日时,同为红军游击队队员的外婆张招巴已怀有身孕,不方便随军出征,“如果是男孩就叫‘明朗’,寓意‘光明未来和朗朗乾坤’;如果是女孩就叫‘明娥’,取‘飞蛾扑火、在所不惜’之意”。

“外婆总说,外公写字特别漂亮。”杨杭鹤说,离家前,外公廖海涛用毛笔工工整整地把给未出生孩子取的名字写在纸上,还把随身配枪留给外婆防身,新中国成立后,外婆将这把枪捐赠给了上杭县博物馆,作为三年游击战争的有力见证。

杨杭鹤说,他的母亲廖明娥出生在1938年5月,但外婆在她的出生证上特意将日期填写为“9月18日”,就是为了让女儿永远铭记抗战精神。

屡建战功,曾指挥全歼日军整个中队

全面抗日战争爆发后,廖海涛历任新四军二支队四团政治部主任、团政委和二支队副司令员兼政治部主任等职,在挺进、建立苏南抗日根据地斗争中,先后参与和指挥战斗数十次。其中,1940年5月,在江苏省江宁和句容交界的赤山脚下,他指挥了一场著名的伏击战,全歼日军吉田中队130余人,缴获九二式步兵炮一门,创造了新四军在江南战场一次歼灭日军整个中队的范例。兴奋之余,廖海涛还赋诗一首:“坚持江南抗敌军,日寇惊呼胆寒心。赤山之战缴敌炮,茅山烽火震南京。”

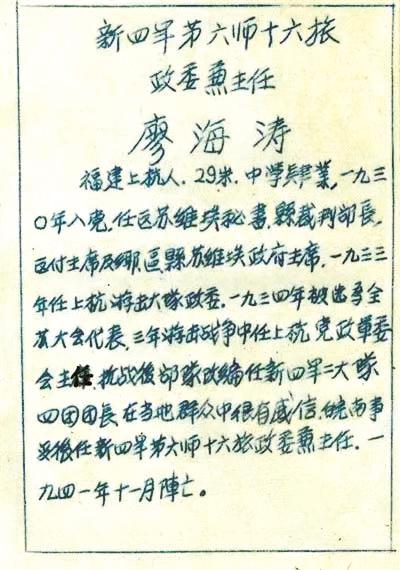

1941年3月,新四军江南指挥部所属部队和江南人民抗日救国军东路指挥部合编为新四军第六师,谭震林任师长兼政委,廖海涛任六师十六旅政治委员兼苏南抗日根据地军政委员会主任,罗忠毅任十六旅旅长。

塘马血战,腹部中弹仍指挥到最后一刻

杨杭鹤告诉记者,在塘马血战中,外公其实有三次撤退机会,但他都选择了留下。

第一次撤退机会出现在战斗打响后的紧急部署时刻。“按惯例政委该随机关转移,但外公想到敌我力量悬殊,形势严峻,他坚持留下与罗忠毅旅长共同指挥战斗。”杨杭鹤说,外公的老战友、时任旅政治部组织科科长的王直跟他讲过当时的细节,在紧急会议上,罗忠毅和廖海涛两位旅首长决定率500多名战士留下来,掩护苏南党政机关千余人转移(由王直负责)。

“第二次撤退机会出现在王家庄阻击战时,当时,日军发现新四军主力向东转移后,便开始集中兵力向塘马东南方向的王家庄进攻,罗忠毅旅长曾要求外公先行撤退,但再次被拒绝。”杨杭鹤说着说着红了眼眶。

第三次,也是最后一次撤退机会,出现在战况极度恶化时。罗忠毅和廖海涛已经准备撤退,但也有前后之分,当廖海涛刚撤出一段距离时,罗忠毅中弹牺牲,见状,他马上冲回前线接替指挥作战,端着机枪,对准敌人猛烈扫射,随后因腹部中弹倒下。“外公是因受伤失血过多牺牲的,他腹部中弹后,肠子流了出来,但还忍着剧痛坚持指挥战斗,他留下的最后的话是‘医护人员撤离’,但他却再也撤离不了了。”

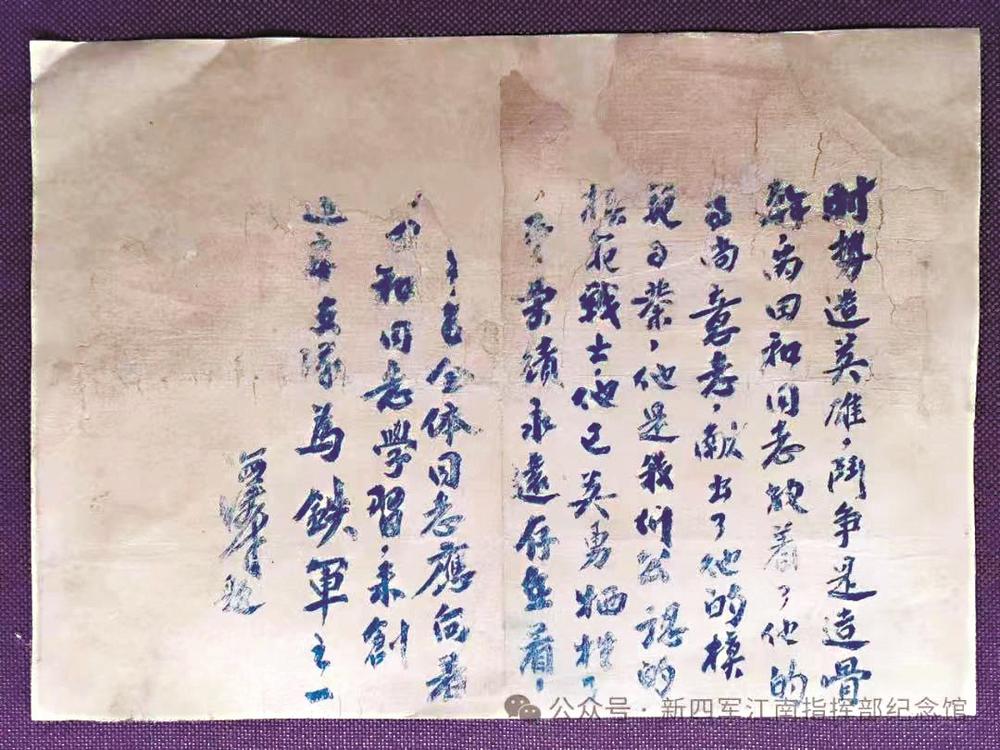

战后,新四军代军长陈毅通电全军:“罗、廖两同志,为我党我军之优秀老干部,为党为革命奋斗10余年,忠实、坚决、勇敢、负责、艰苦缔造苏南根据地,卓著功绩,此次不幸殉国,不仅为我党我军一大损失,亦为国家民族一大损失。”

□讲述

三代人用不同方式

拼凑出烈士的生平

杨杭鹤说,外公牺牲时只有32岁,留给外婆的物品,除了一把随身的配枪外,还有一条使用过的绑腿。2000年,母亲把这条绑腿捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆。“捐赠时,我的母亲特别不舍,将绑腿剪下一小段留作纪念,但后来新四军江南指挥部纪念馆来征集文物时,母亲还是将仅存的一小段绑腿捐赠了出去。”杨杭鹤说。

记者了解到,这条绑腿长352厘米,宽8厘米,为国家一级文物,现在中国人民抗日战争纪念馆展出。

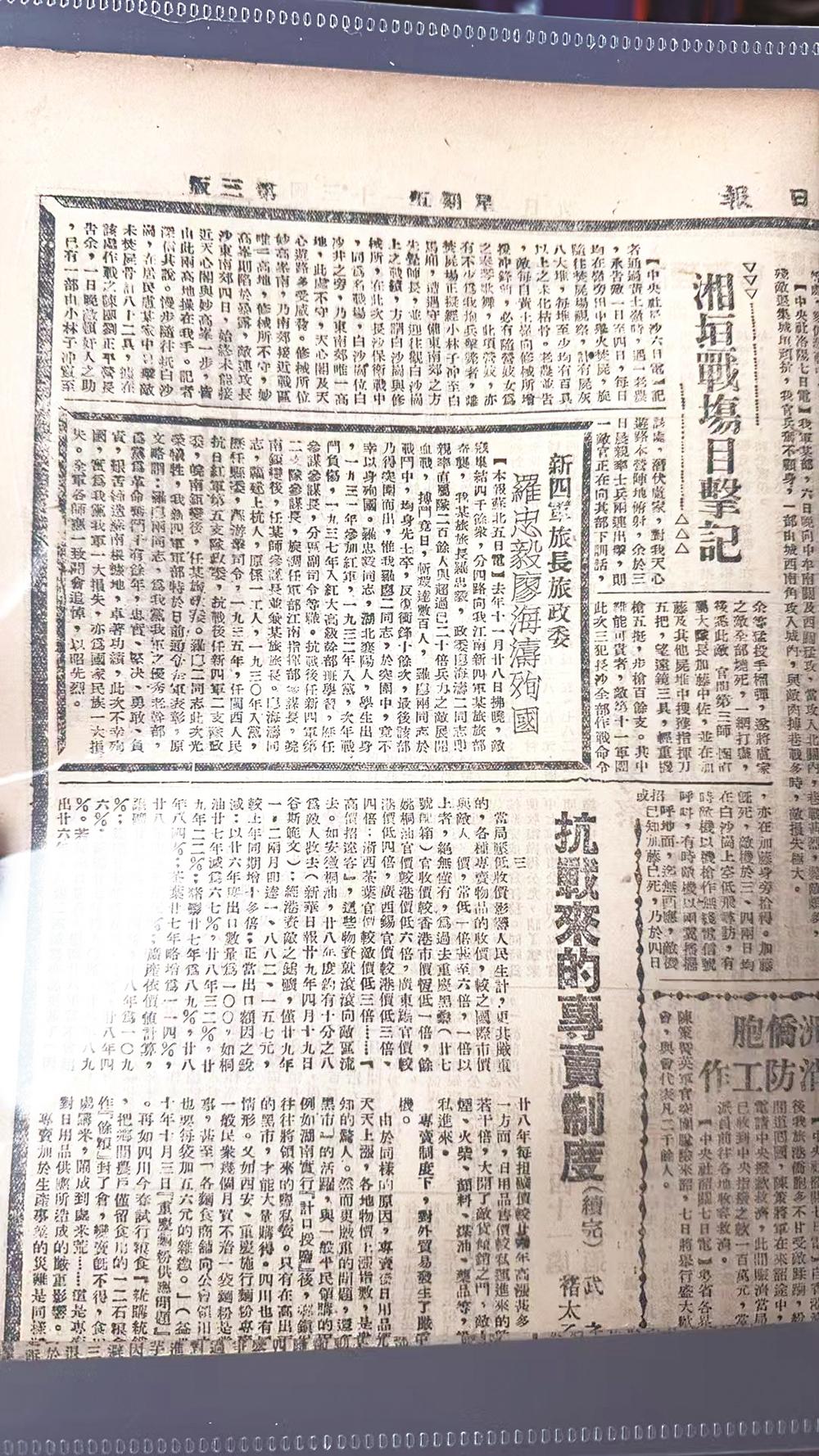

“2010年,我在旧书网看到条信息——‘1942年1月9日出版的《解放日报》上刊登了新四军将领罗忠毅和廖海涛殉国的电讯’。”杨杭鹤说,看到这条信息后,他便在各地旧货市场寻找,终于在2023年通过网络平台购得这份珍贵的报纸原件,这是他与从未谋面的外公最特殊的“相遇”。

2024年清明节,杨杭鹤和哥哥、姐姐重走外公生前战斗过的路线,并将这份报纸捐赠给了新四军江南指挥部纪念馆。在塘马村,他们遇到了当年外公老房东的儿子,这位90多岁的老人,还记得“廖政委教我写字”的往事。

“外婆捐了外公的配枪,妈妈捐了绑腿,我找到了这份报纸,我们三代人用不同方式,拼凑出一个不太完整的外公。”杨杭鹤说。

不过,人们从来没有忘记这位以身殉国的抗日名将。80多年后,在烈士的出生地上杭县溪口乡大岭下村,当地建了海涛公园、革命纪念亭、抗日英烈廖海涛生平事迹展馆等,每年清明节、烈士纪念日,当地中小学生、干部职工都会前来祭扫、学习。在烈士的牺牲地,塘马战斗烈士陵园内,保留有塘马战斗烈士纪念碑,还分别单独建有罗忠毅、廖海涛烈士纪念亭等。