N海都记者 郭思琪/文 受访人供图

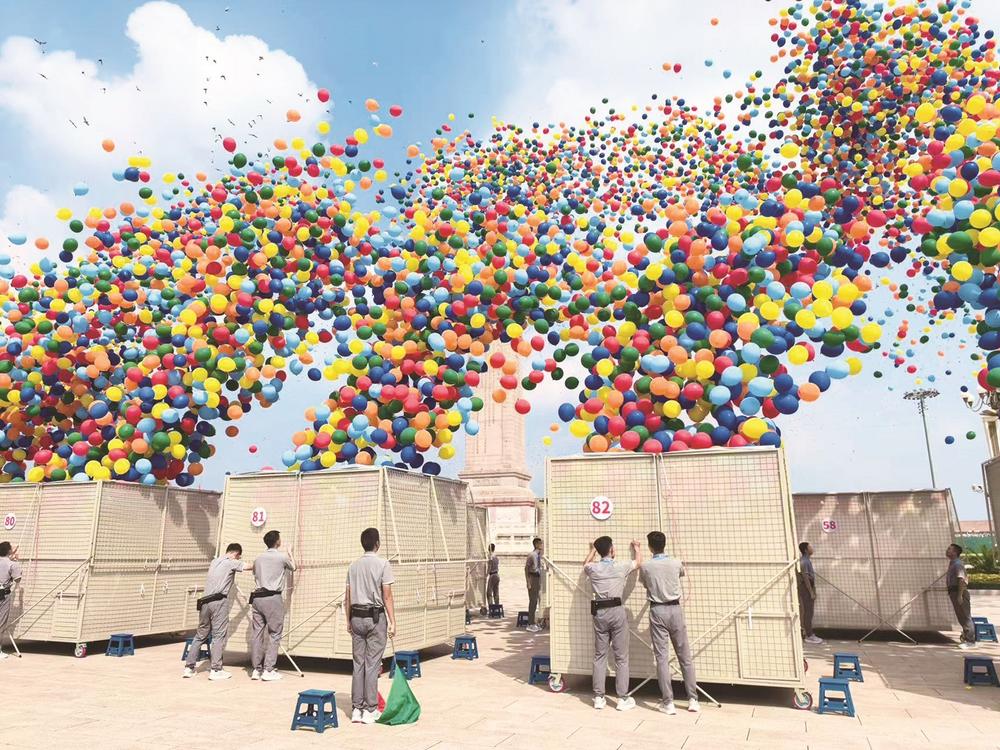

9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会现场,8万个100%可降解气球在天安门广场腾空而起,化作一条斑斓“巨龙”,与和平鸽共舞蓝天。现场,来自福建三明将乐县的何将斌、何将华兄弟热泪盈眶。

2015年,何将斌和弟弟何将华作为气球放飞指导,参与了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年庆祝大会。10年后,他们再次赴京,作为气球放飞技术总保障,带领团队又一次零失误完成8万个气球完美升空,为庆祝大会打上精彩的句号。为了这场“升空盛宴”,兄弟俩带领团队投入126天筹备,组织24000人次训练,完成1500000次气球充气打结练习,用细节与坚持,在天安门广场写下属于福建人的奋斗故事。

126天攻坚:毫米级精准,让六色气球“同频升空”

红、橙、黄、绿、深蓝、浅蓝六色气球,如何炼成“腾空巨龙”?这背后是126天近乎苛刻的技术打磨。

作为拥有十余年气球行业经验的“老兵”,何氏兄弟已参加过许多场大大小小的活动。为选出适配此次大会的气球,他们跑遍全国工厂,历经千次试验,最终选定直径26厘米的100%纯天然乳胶气球——既保证色彩饱和度,又符合全降解的环保要求。而让8万个气球升空速度一致,关键在于“毫米级误差控制”。

“气球充气后的大小必须统一,最大误差不能超过5毫米,才能保证气球升空速度保持一致。”何将斌介绍,团队专门用测量器校准气球尺寸,同时用氦气替代氢气,从源头杜绝安全隐患,并以100个白色金属立方笼分批存放气球,避免挤压变形。

从材料筛选到颜色调配,从充气技术迭代到应急方案推演,兄弟俩数十次往返沪京,与技术指导组反复打磨细节。每一个环节的精益求精,只为确保气球升空时,能精准形成壮观的“球幕效果”,既展现视觉震撼,又传递绿色环保理念。

150万次练习:

70分钟奇迹,400多人的“指尖功夫”

8万个气球要在大会当天完成充气、打结、转运,且必须保持最佳升空状态——氦气球充好气后,最佳状态仅能维持8小时,这对团队的效率提出了极高要求。

为攻克这一难题,400多名志愿者提前投入训练,累计完成超1500000次气球充气打结练习。训练不分晴雨,烈日下、风雨中,志愿者们两人一组,将动作拆解为“一拽、二转、三捏、四拉”,新手从最初10秒完不成1个,到最终能在10秒内完成2个以上气球的充气打结,指尖的熟练度在日复一日的重复中不断提升,他们完成所有80000个气球绑扎的时间也从90分钟降低到70分钟。

“平均每天超过200个气球的充气、量尺、打结,两个人一组,一人给气球充气,控制气球大小,一人负责绑扎气球,容不得半点马虎。”何将华回忆。9月3日凌晨4时,天还未亮,志愿者们便以4人一组开始充装工作,彩色气球缓缓填满金属立方笼;早晨6时,他们推着装满气球的笼子,准时抵达广场指定位置。尽管前一夜因激动难以入眠,但当看到气球随指令同步升空,所有疲惫都化作难以言喻的荣耀。

十年前,何氏兄弟曾参与抗战胜利70周年纪念大会的气球放飞,他们用专业完成使命;十年后,他们带着更成熟的技术、更环保的理念再度出发,用8万个气球的完美升空,致敬历史,也致敬心中不变的家国情怀。当斑斓“巨龙”掠过天安门上空时,何将斌的泪水里,既有个人梦想实现的激动,更有对祖国强盛的骄傲。