N新华 光明日报

中新 新华日报

记者1月2日获悉,《实践是检验真理的唯一标准》的主要作者、南京大学哲学系教授胡福明于当日去世,享年87岁。

胡福明,1935年7月生,江苏无锡人。1955年9月就读于北京大学新闻专业,翌年进中国人民大学哲学研究班学习。1962年毕业后,到南京大学政治系(后更名哲学系)任教,直至2001年退休。

为了真理 义无反顾

据《党建》杂志社报道,1976年10月,“四人帮”倒台。然而,当时面对“两个凡是”,拨乱反正变得寸步难行。胡福明认为,“两个凡是”是阻挠拨乱反正的根本症结,只有将其破除,中国才能前进。

1977年夏天,南京闷热难耐,胡福明的妻子因病住院。去陪护时,他把《马克思恩格斯选集》《列宁选集》《毛泽东选集》带到医院,借着走道的灯光,趴在凳子上不停地翻查,摘录关于真理标准的论述。到下半夜,他就把两三张凳子拼成“床”睡一会儿,醒了再读、再写、再改。妻子出院时,文章提纲也大致写成了。同年9月初,胡福明将8000字左右题为《实践是检验真理的标准》的文章,寄给了《光明日报》编辑部。

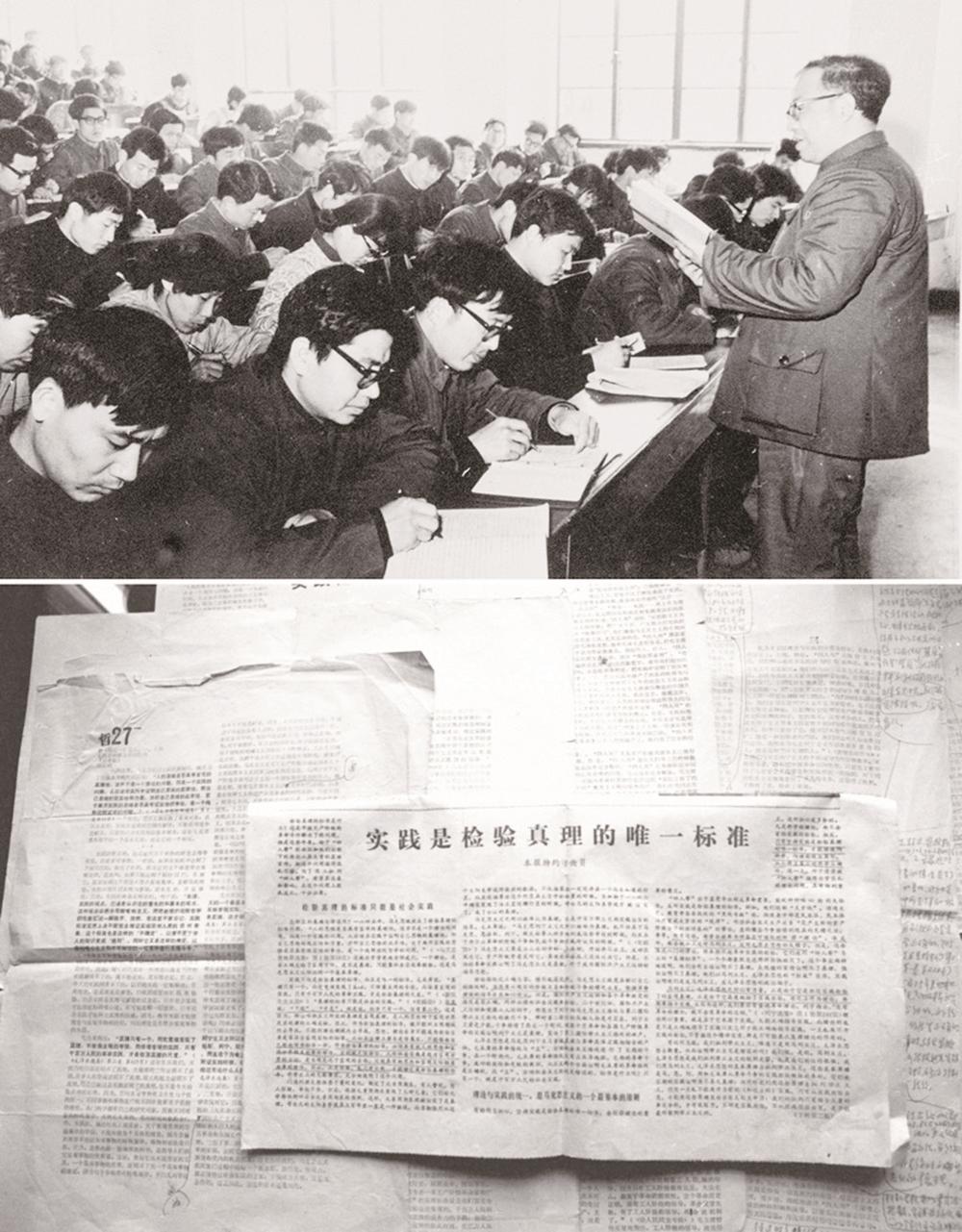

1978年5月11日,《光明日报》在头版以特约评论员名义,刊登了以胡福明为主要作者的文章《实践是检验真理的唯一标准》。该文在中国思想理论界引起巨大震动,在全国掀起一场关于真理标准问题的大讨论,拉开了思想解放的序幕。

集体智慧 共同完成

“文章是集体智慧的结晶。”在不同的场合,胡福明反复地说着这句话。

1977年9月,胡福明把文章寄给《光明日报》哲学组组长王强华后,这篇雄文从一个人的勇气,变成了一群人的执着。

1978年1月20日,《光明日报》来信,告诉胡福明文章要发表,但要经过修改。4月下旬,胡福明被王强华接到报社,见到了当时报社总编辑杨西光、理论部主任马沛文、中央党校教授孙长江。杨西光说,这篇文章在哲学版发表太可惜了,要放到第一版作为重要文章发表,但还要继续修改。大家经过热烈讨论,一致形成了两点意见:一是要写得更尖锐,进行更深入的批判,加强文章的战斗性;二是要坚持马克思主义基本原理,不要让人产生片面性的理解。就这样,胡福明不断听取意见,反复修改,终于写成了一篇思想性、逻辑性、说理性都很强的马克思主义理论文章。

1978年5月10日,这篇文章先在中央党校《理论动态》第60期刊发;5月11日,《光明日报》在头版重要位置以“本报特约评论员”名义刊发,《人民日报》《解放军报》次日转载。

在1978年12月举行的党的十一届三中全会上,关于真理标准问题的讨论,被高度评价为“对于促进全党同志和全国人民解放思想,端正思想路线,具有深远的历史意义”。

追求真理 永不停歇

20世纪80年代,胡福明调到江苏省委工作,虽然行政职务渐高,可他从未停止思考。后来,他还陆续写了《苏南乡村企业的崛起》和《苏南现代化》等著作,持续关注经济社会发展的最新进展。

晚年的胡福明依然保持读书、听报的习惯,坚持关注时事、学习理论,时刻心系国家的变化发展。《马克思恩格斯选集》《习近平谈治国理政》等都是胡福明经常翻阅的书籍。他仍在思考更多、更迫切的现实问题。“用马克思主义中国化的最新成果解决中国的问题,这是理论工作者的新实践。”胡福明说。

胡福明很关心时事,谈到抗疫精神时激动不已,认为这充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

2018年12月18日,党中央、国务院授予胡福明同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“真理标准大讨论的代表人物”。2019年9月25日,胡福明获“最美奋斗者”个人称号。2020年10月18日,胡福明荣获南京大学哲学系“最高贡献奖”。