N海都记者

吴雪薇/文

实习生

黄丹琳/图

七夕,被大家认为是中国的情人节。但在古代,七夕还是文人晒书的日子。在农历七月初七这一天,古代女子乞求智慧和巧艺,文人则举行晒书雅集,举办各种丰富而热闹的活动。9日,2024年福建省图书馆中华传统晒书活动在福建省图书馆正谊书院启动,通过雅集游园,大家一起晒经典、晒国宝、晒技艺、晒保护成果,以此激活经典,传承文脉。秋天的第一本书,你“晒”了吗?

七夕不仅适合约会,也适合晒书

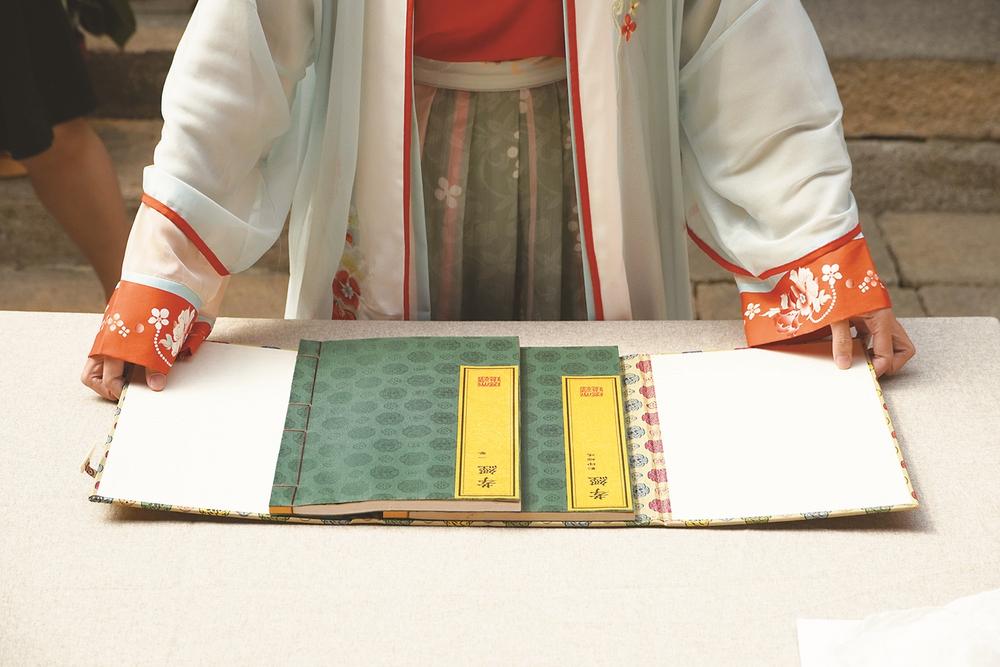

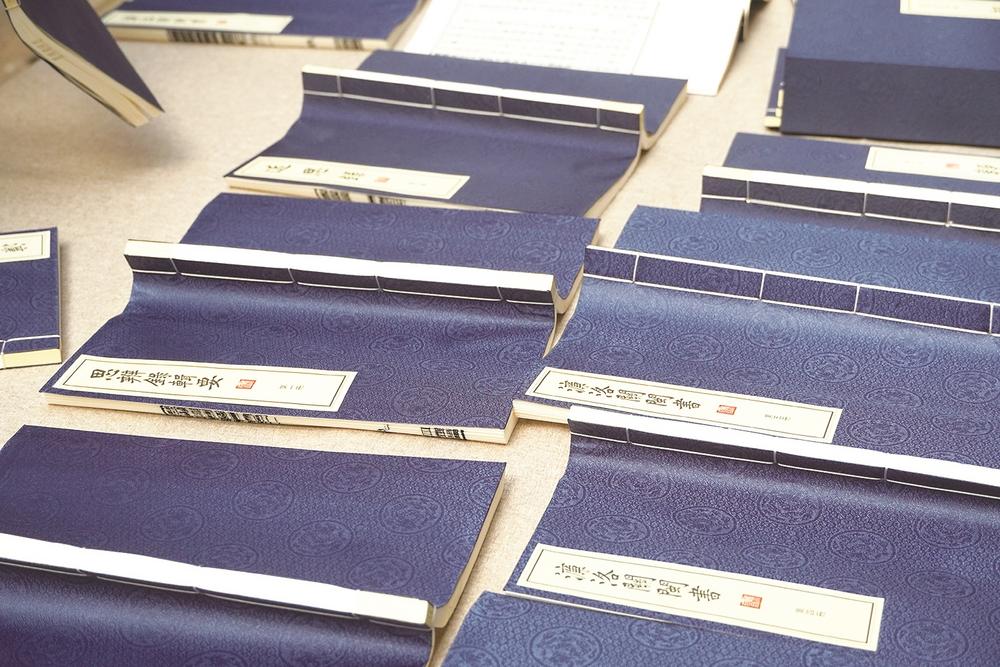

当天的活动主题是七夕传统晒书雅集,身着汉服的现场导览人员,以情境演绎方式带着同样穿着汉服的小读者们将馆藏朱子文献一一搬出晾晒。搬书、晒书、鉴书、修书,大家一同再现古人七夕晒书场景。

古人为何要在七夕“晒书”?现场导览人员介绍,七月七日因为“重其日”,就是日数和月数相重,被古人认为是“良日”。这一时节,北方漫长的暑热阴雨即将过去,在空气潮湿、湿度极大的地区,图书极易生霉生虫,古人很早就对环境潮湿容易使储藏物遭到虫蛀和霉蚀这一现象有了充分的认识,并且在生活实践中找到了有效应对方法——将书籍文献在干燥的环境中晾晒,从而使害虫和霉菌不再滋生,即“曝书”。

北魏贾思勰在《齐民要术》中详细记载了曝书活动:“五月湿热,蠹虫将生,书经夏不舒展者,必生虫也。五月十五日以后,七月二十日以前,必须三度舒而展之,令书免暍。热卷,生虫弥速。阴雨润气,尤须避之。”这是古代曝书方法最早的记载,可见从南北朝时就对“曝书”的原因、时间、流程方式等都有了细致的研究。

“曝书”由此代代相传,成为我国古代公私藏书经常使用的、防止文献潮湿霉变生虫的保护制度。在千余年的曝书发展史中,“曝书”也被附加了很多文化功能,赋予了更多文化意义。历史上很多古籍能够完整保存至今,“曝书”制度功不可没。

晒的不仅是书,也是古籍保护的传承

“哎呀!这本书的边缘破损了。”在晒书过程中,一位小读者挑出了一本有破损的古籍,于是导览员带着小朋友们来到正堂大厅的书案前,这里设置了一个“古籍修复处”。“不要担心,我们先将书页铺平……”在这里主持古籍修复体验的,是福建省图书馆馆员、福建省古籍修复技艺非遗代表性传承人宋丽钦。她指导着孩子们,用毛笔在破损的位置涂抹上浆糊,将修复用纸填补到书页破损处,一点一点地将大大小小的蛀洞补齐。

“除了晒书活动之外,我们还借此机会,将雕版印刷、古籍修复,还有古籍装帧形式中的经折装带到小朋友面前。”宋丽钦介绍,经折装是折叠宗教经卷常用的一种装帧形式。唐中后期还出现了集合经折装的翻阅功能和卷轴装的外部形态的龙鳞装(亦叫旋风装)。宋丽钦用时一晚,在龙鳞装的装帧上绘制了一条金龙,展叶翻飞,栩栩如生。“让小朋友感受到古籍之美,在心中种下一颗古籍保护的种子。”宋丽钦说。

据悉,福建省图书馆2024年中华传统晒书活动将贯穿整个8月。