N海都记者 吴雪薇 文/图

“明天您还会出摊吗?”13日晚,记者拨通76岁的姜明典电话,问采访是否需要改期。他干脆回答:“出。我风雨无阻都在这里,你们什么时候来都可以。”

在泉州石狮老城区人民路的联谊商厦入口,一张临街的木桌摆着字典、法律书、压书石,桌前挂着“代书侨信”的小牌子;另一张桌放在阴凉处,上头摞着旧报纸和信稿。这里是姜明典的“摊位”,也是许多华侨、侨眷心灵的寄托。大家都说,他是泉州地区最后一位代书侨信的人。

“我怕有需要的人找不到我”

每天早晨七点半,姜明典会先支好桌子,再去吃早餐、晨跑,九点钟骑电动车回来,直到晚上七点半才收摊。“我怕有需要的人找不到我。”他说。

代书业务五花八门:侨信、契约、遗嘱,甚至英文信件,他都能写。摊位前,不时有人带来信纸,或来咨询法律、家事、海外事务等。诉状、发言稿、墓志铭、房屋租赁合同等,姜明典无一不会,总能让客户满意而去。

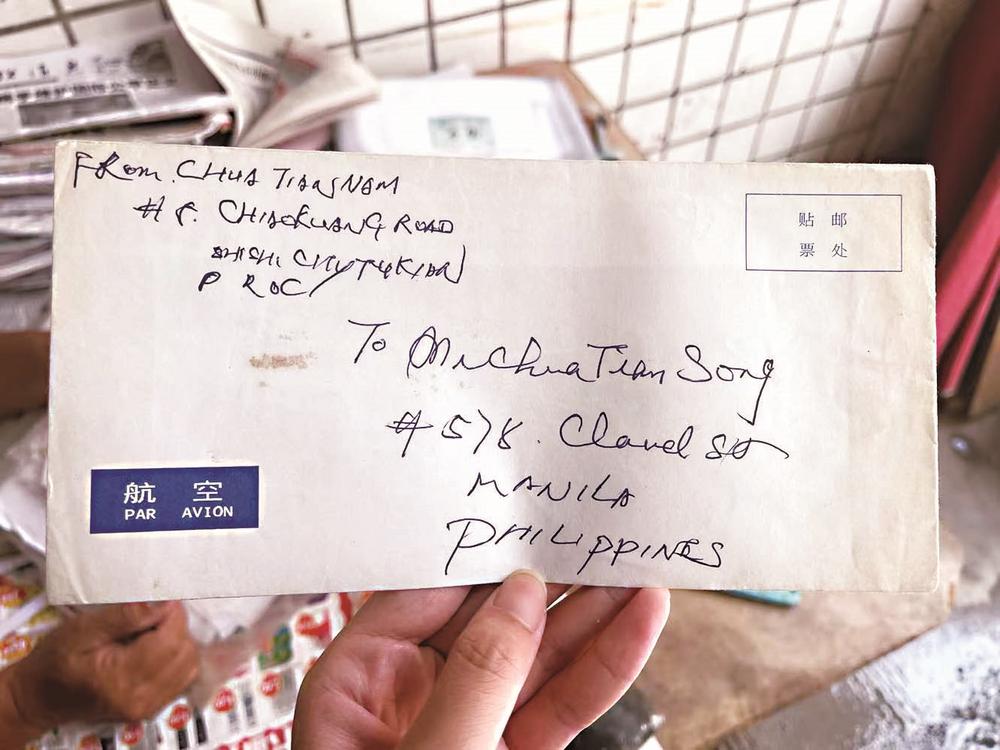

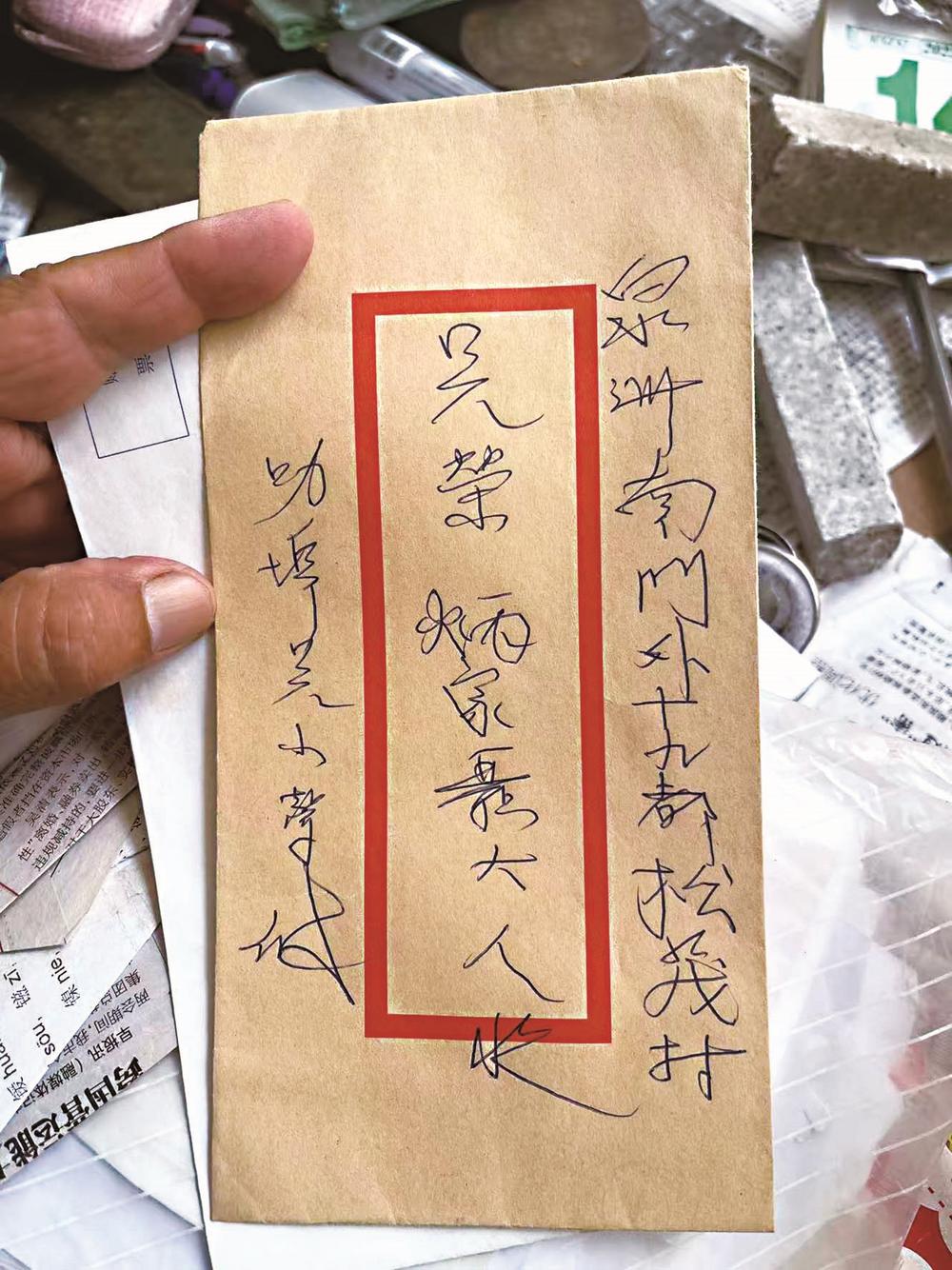

“‘天启良人’,良人你知道什么意思吗?夫君的意思。”父母或者祖先要称“尊亲”,妻子要称“妾”……16岁时,姜明典开始跟着父亲学习如何为人代书侨信,如何写称呼是他学习的第一步。他的案头还常年放着几本字典,以供遇见生僻或专业词汇,随时查阅。日子久了,他几乎成了多种外语写作的“专家”及一个行走的“华侨地址库”。“只要能说出闽南话的地址,我就能写给他们。”姜明典说。上世纪六七十年代时,邮电局有许多从海外发来的电报,因为华侨只会使用闽南话写名字和地名,这让不少只经过了标准普通话训练的电报员和邮递员颇为犯难,有人便会求助姜明典。“只要过我手的信件,没有送不到的。”他颇为得意。

写的不仅是信,更是聚散与牵挂

20世纪60年代,初中毕业、成绩优异的姜明典因家庭问题被迫中断学业,需要找一个出路。母亲对他说:“一枝草一点露,每一枝小草都可以吸收一点露水,不管怎么样总是有出路的。”十几岁年轻人做代书,阅历还是太轻浅了。为了打响自己的“口碑”,在母亲的建议下,18岁的姜明典背着装有信纸、信封和几支笔的书包,开始下乡为侨眷读信、写信。这一奔波,就是十年。

在闽南,客居南洋的华侨叫“番客”,“番客”留在家乡的妻子,叫“番客婶”,她们是姜明典最主要的顾客群体。“写一张信2毛、3毛,我一天可以赚两三元。”白天,姜明典下乡写信,晚上,对着收音机听广播,学英语、学古文。在那个中学教师收入不过几十元的年代,他靠跑腿“卖字为生”,收入也算可观。

那时,华侨寄回的家书往往附带汇款,这些汇款与书信合一的信件又叫“侨批”,是侨眷们的生活所系,也是情感依托。姜明典记得,他曾下乡到一个海边的小渔村,一位番客婶找到他,问道:“写信的先生,你到过石营(音)村写信吗?”原来番客婶的前夫曾在抗战的年代下南洋,前往菲律宾讨生活。太平洋战争爆发后,海内外音信断绝,失去丈夫音信与生活来源的她不得不带着女儿改嫁。姜明典恰好曾为她丈夫的婶母写过侨批,原来在菲律宾的丈夫失去妻子音信,也已然另娶,只在每年农历七月与春节寄钱回原本的村子,嘱咐家人祭祀祖先。

这样被时代与距离打散的苦命鸳鸯,他在58年的代书经历里,还见过许多。有位独守大院的老人,曾让姜明典写信,埋怨丈夫“坐令红粉青山,转眼老去,春花秋月等闲虚度”。但其实在菲律宾的老先生早已去世,儿子不忍老母难过,仍旧以父亲的名义,每个月寄50元给老人作生活费,直到老人去世。“很多下南洋的人,几十年都没有再回来。”这是让姜明典印象最深的一位番客婶。

侨信中浓浓的情感寄托,什么也取代不了

上世纪八九十年代时,永宁镇西岑村的一位台胞找上了姜明典,说自己的故乡在台湾云林,几度委托姜明典往台湾相关部门写信寻亲,但两三年都没有什么效果。姜明典决定直接将信寄给云林县县长。在有关方面的热心协助下,云林县成功找到了这名台胞在台湾的兄弟。“可惜他父母已经去世,但他还有一个妹妹,和他长得简直一模一样。”这户两岸家庭后来还特别找到姜明典的代书摊,向他表示感谢。

据《泉州市华侨志》记载,仅1952年至1965年,由民间渠道汇回泉州各县(市、区)的侨汇,即达45120万元人民币。改革开放后,他开始为大量侨眷处理出国申请手续,帮助他们出国寻亲。直到20世纪80年代,随着邮政系统和银行电汇的普及,存续百年的侨批业才逐渐退出历史舞台。

如今,虽然便捷的现代通信几分钟的时间就能连接起相隔万里的人们,但不时还会有零星客户找上他,要依传统,用文言文、传统格式,以繁体字写侨信、碑文、邀请函。写好的书信被直接拍照,一键发送给海外亲人,省去了过去归期无定的漫长等待。“电子的信息,总不比纸面上的文字来得有仪式感,有温度。”姜明典觉得,科技的发展提升了传递的速度,但那些侨信中浓浓的情感寄托,是什么也取代不了的。